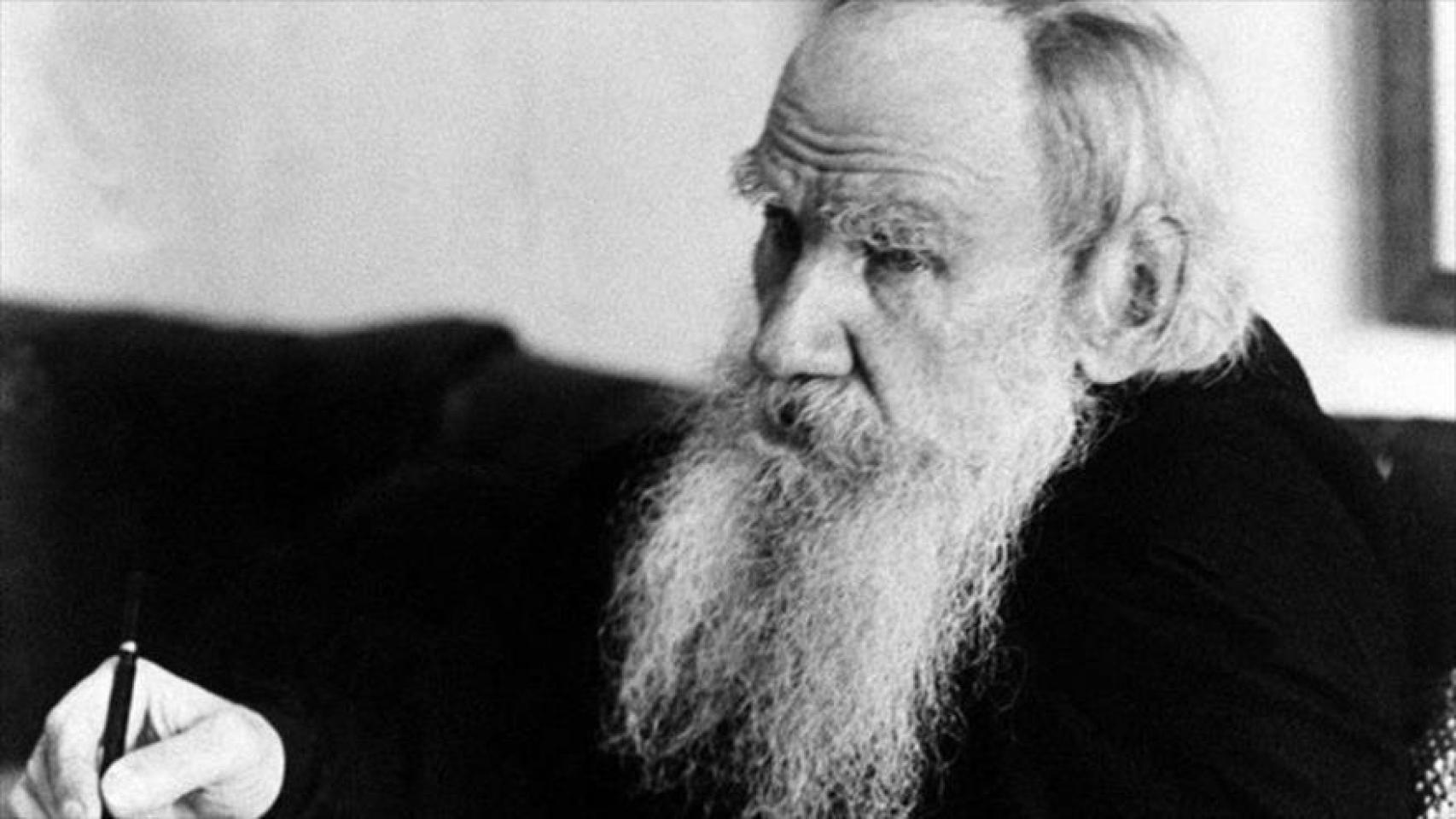

Cuenta Stefan Zweig que Romain Rolland, con el alma inflamada por la música y el arte, y embriagado de idealismo juvenil, buscó en Tolstói la inspiración que no encontraba en Francia. Su país, que aún lloraba la derrota en Alsacia y Lorena, no conseguía dar respuesta a una juventud deprimida que se preguntaba para qué fue valiente durante la lucha. El arte francés acentuaba esta frustración. Barrés predicaba «revancha», Anatole France se refugiaba en la ironía y Zolà mataba al optimismo produciendo un realismo literario brillante, pero despiadado. Europa daba sin saberlo sus primeros pasos hacia el abismo de la Gran Guerra, y Rolland, atormentado ya por la falta de referentes, pero convencido de que la cura contra ese shock estaba en el arte, decide escribir al genio ruso.

La escena es, cuanto menos, entrañable: un joven totalmente desconocido describiendo por carta su desesperación a la voz más monumental de la literatura europea del siglo XIX, a cuatro mil millas de distancia. Ese grito encontró su eco semanas más tarde, cuando casi no quedaba esperanza. Las 38 páginas que escribió Tolstói como respuesta marcaron a Rolland el camino de la no violencia activa. Porque se puede ser neutral, pero la neutralidad, según Tolstói, no es más que una actitud cobarde de permitir la barbarie.

Esa misma equidistancia, tan políticamente correcta, es lo que hoy condena a toda una generación. Puede que ahora no nos falten referentes, pero sí valores. Cuando la palabra carece de significado, el lenguaje se convierte en una trampa. La democracia, que no es tangible sino una idea, es indestructible si se refuerza con dignidad, pero se derrumba si se manipula y se corrompe con la mentira. Nacimos con la promesa del progreso siendo una generación que no vio guerras ni dictaduras. Una generación que normalizó el divorcio, la homosexualidad y el aborto, el acceso a Internet y la educación universitaria, y que ahora participa con amplitud de miras en los debates más importantes: feminismo, inmigración y medioambiente. Una generación que se siente independiente, escéptica, pragmática e hiperconectada pero despegada de las lealtades políticas que antaño fundaron movimientos.

Hoy, la lucha es pasiva pero la compensamos con creatividad y resiliencia. Somos más ávidos que nuestros padres, pero como en el siglo XIX, también idealistas y decepcionados, y esa desconfianza no deja de crecer por una visión política que no persigue más que el poder por el poder.

Rolland construyó su pensamiento sobre dos bases. La primera era la lealtad que, como ciudadanos, debemos al Estado, pero que debe ser recíproca, y permitir lo que Goethe definió como la «ciudadela», esa individualidad inviolable que ni persona, ni idea, ni Estado tiene derecho a arrebatarnos. La segunda era el rechazo a cualquier forma de victoria, entendiéndola como el preludio de un nuevo conflicto si los valores del vencido se destierran y los del vencedor se imponen con sumisión y tiranía. Rolland divulgó durante años el riesgo de debilitar las bases democráticas concediendo al vencedor la totalidad de la verdad, pero Europa no escuchó, y estalló en 1914.

Hoy repetimos el error de creer que la victoria —en las urnas, en una moción de censura— otorga como trofeos la inmunidad y la impunidad, y que la derrota despoja de cualquier derecho a protestar, a mantener la dignidad o incluso a restaurar la credibilidad. El cambio que necesitamos pasa por gobernar sin mirar atrás, reorientar las estrategias hacia la gente y refundar principios lejos del desgaste y el cortoplacismo del que nos alerta Daniel Innerarity; pero también pasa por una ciudadanía madura que exija al político su deber de servir oponiéndose al descrédito, al discurso simplista y al voto de castigo como única forma de participación ciudadana.

El extremismo que se avecina se alimenta de la falta de democracia real y una crisis de confianza y liderazgo que no acaba de resolverse. Pero es el síntoma, no la causa. Puede que nos seduzcan las soluciones simples a problemas complejos, pero nos irá mejor si analizamos las consecuencias antes de saltar en ese charco. Estoy seguro que mi generación no quiere dejarse arrastrar por el racismo y la intolerancia, ni piensa siquiera en llegar a ese extremo. Sin haberlo sufrido, hemos superado ese odio irracional y antiguo, pero necesitamos reflexionar, abandonar la neutralidad, reinventarnos con ambición y soltar aquello que nos lastra para alcanzar un futuro en cuyo centro esté la persona.

Mientras Europa despertaba de su pesadilla, Rolland recibía el Nobel en 1915, y en su eterna búsqueda de la paz descubrió al otro lado del mundo a un hombre que, siendo también un joven atormentado, escribió a Tolstói para pedirle consejo. Ese joven abogado acabó demostrando que la palabra puede ser más fuerte que las armas, y terminó liderando la independencia de la India con una revolución sin violencia ni sangre. Su nombre era Mohandas Karamchand Gandhi.