La izquierda, otrora bastión de la diversidad ideológica, ha comenzado a devorarse a sí misma en un frenesí de purgas y cancelaciones, donde la disidencia es tratada como herejía y el debate ha sido reemplazado por la obediencia ciega al grito de "fascismo". De repente, la duda y el diálogo dejan de concebirse como un motor necesario para el progreso y la evolución del pensamiento crítico para convertirse en pecado, una traición imperdonable a la causa colectiva.

Al presentarse como defensores de la justicia social y de los oprimidos, cualquier discrepancia es automáticamente catalogada como un ataque a estos valores sagrados. De este modo, la crítica legítima se transforma en una traición a la causa y, por extensión, a la moralidad misma. El disidente no es simplemente alguien que tiene una opinión diferente; es alguien que, al cuestionar el discurso hegemónico, revela su falta de bondad y compromiso social. Al más puro estilo inquisitorial, cualquier desviación del pensamiento ortodoxo es vista como una amenaza a la integridad del movimiento y la rectitud ética de los disidentes es puesta en duda.

De este modo, el progresismo dominante ha integrado como parte de su discurso la falacia del falso dilema, restringiendo así el debate sobre cuestiones complejas a un falso binarismo donde solo se permite elegir entre dos extremos: "O estás a favor de fronteras completamente abiertas, o eres un racista que cree en la inferioridad biológica de determinados grupos étnicos"; "O apoyas incondicionalmente todas las políticas transgeneristas o eres un tránsfobo que está en contra de los derechos humanos"; "O respetas los dogmas del Islam, o eres un xenófobo". Y un sinfín de narrativas similares que fuerzan a las personas a optar entre el apoyo total a una postura o ser señalados como moralmente deficientes, merecedores de persecución política y de censura.

Esta retórica crea una peligrosa homogeneidad dentro del progresismo, donde el temor a ser etiquetado como "mala persona" o "fascista" por desafiar el dogma de fe reemplaza la libertad de pensamiento y el debate; se establece así un sistema donde la conformidad se valora por encima de la razón, y donde la ética personal de los individuos se mide por la adhesión a un conjunto específico de creencias. En consecuencia, la izquierda abandona cada vez más la autocrítica y se transforma en un círculo cerrado y rígido donde la pureza ideológica equivale a la pureza moral y donde cualquier desviación es prueba de la corrupción del alma de los individuos.

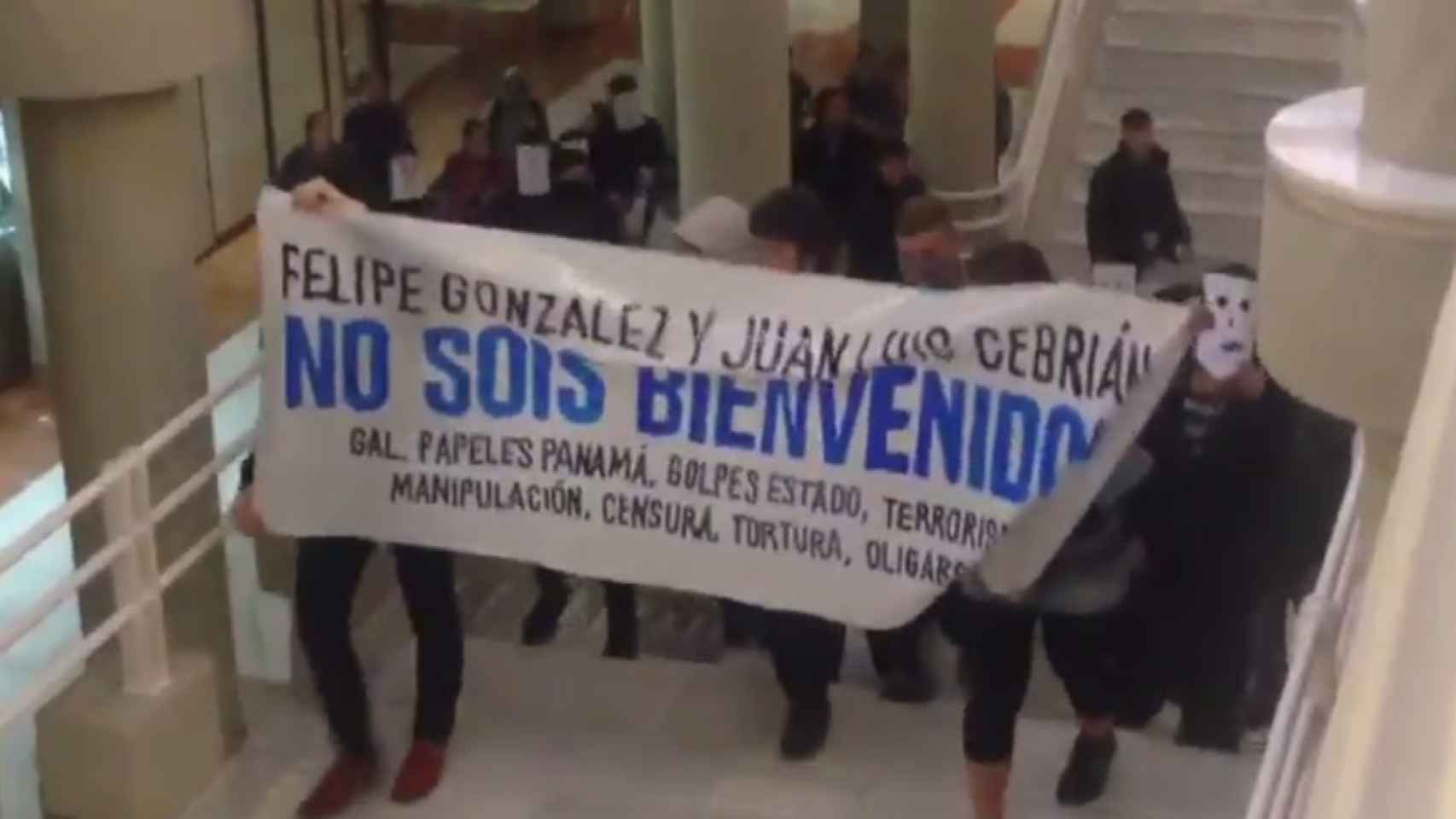

Esto, generalmente, se traduce en una oleada de hostigamiento y violencia siempre acompañada de una tergiversación del lenguaje para definirla: cuando son las políticas progresistas las que son atacadas, lo denuncian como "fascismo" proyectándose a sí mismos como víctimas de una ideología opresora. En cambio, cuando son ellos quienes agreden y censuran a los disidentes o boicotean violentamente los mítines de los oponentes, lo describen como "resistencia antifascista". Este doble estándar se convierte en un arma poderosa para silenciar a los oponentes porque, ¿quién osaría atacar el discurso de los garantes de la moral y la justica social? ¡Por supuesto, solo los malos!

Con esta manipulación como telón de fondo, la célebre frase de "eso que dices va en contra de los derechos humanos" se ha convertido en un mantra omnipresente en el discurso progresista, invocado prácticamente como un conjuro para cerrar cualquier debate que conlleve cuestionar la narrativa dominante. ¿Acaso no garantiza la Constitución Española el derecho a la libertad de expresión, permitiendo a los ciudadanos cuestionar ideas, aún cuando estas sean controvertidas o impopulares?

Resulta preocupante cómo se ha manipulado la noción de derechos humanos para transformarlos en una herramienta de censura, en una falacia ad verecundiam a través de la que el progresismo ha reescrito totalmente las reglas del juego: si tu opinión no se alinea con la suya, no solo estás equivocado y tienes un despreciable déficit moral, sino que además estás en contra de los derechos humanos. La subjetividad se impone como verdad absoluta y cualquier espacio para debate y pluralidad de perspectivas es castigado; una distorsión absoluta del verdadero espíritu de La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En definitiva, la deriva sectaria de la "izquierda progre" no solo traiciona sus propios principios fundacionales, sino que también socava los valores ilustrados que alguna vez abrazó: la razón, el debate abierto y el pensamiento crítico. La duda, la crítica interna y el desafío al consenso se transforman en un sacrilegio convirtiéndonos a aquellos que vamos en búsqueda de la verdad, en pecadores.