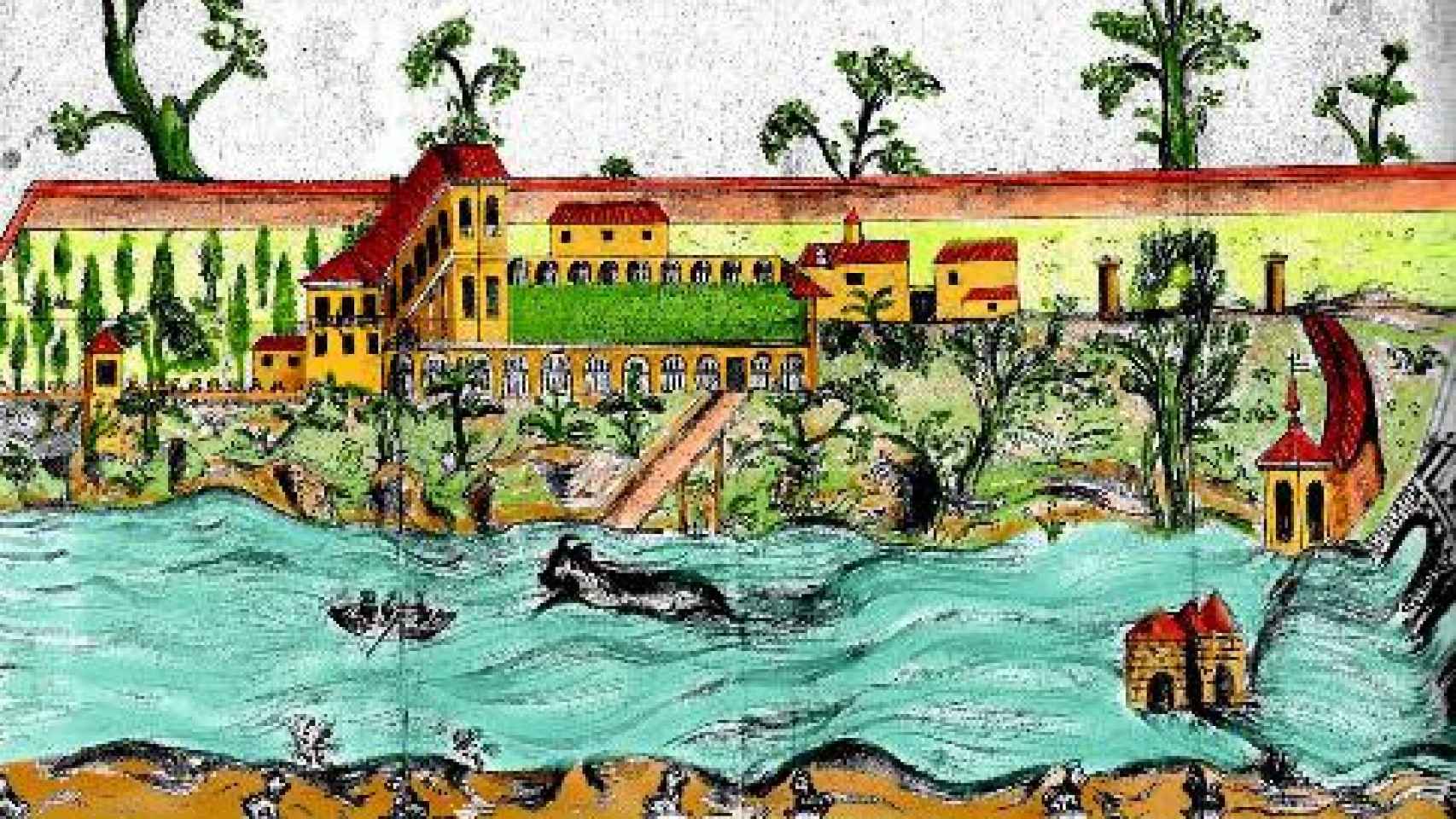

“Tiene más el Rey en esta Ciudad una casa de campo que llaman la Ribera, que está fundada a la otra parte del río Pisuerga. Tiene buenos jardines y alamedas. Aquí solían hir los Reyes a merendar y goçar del río. Tiene dentro de sí una plaça para fiesta de toros, en que, en tiempo de Corte, se bieron algunas…”.

Juan Gómez de Mora, arquitecto real.

Tras el grave incendio que tuvo lugar en el centro de Valladolid en 1561, y tras la refinada remodelación de esta parte de la ciudad, el Duque de Lerma vio la clara oportunidad de sacar tajada del asunto y propuso la ciudad para ser la capital de la Corte española en 1601. No sin antes comprar terrenos para luego venderlos caros. Pero ese es otro asunto…

Sandoval y Rojas trató de complacer al rey ofreciéndole una moderna Corte al estilo de las europeas: un majestuoso Palacio Real con una iglesia grande y cercana que hiciera las veces de capilla palatina, un caudaloso río y junto a él, una villa de recreo rodeada de verdor. Los asuntos de estado en un lado del río, los disfrutes y jolgorios en el otro. Simple.

Y así fue como, en 1602, con la Corte ya instalada en Valladolid, Francisco de Mora inició los trabajos de adaptación de una pequeña casa de campo situada en la Huerta del Duque, a orillas del Pisuerga, y la convirtió, ayudado por Diego de Praves, Juan de Nates y Bartolomé de la Calzada, en toda una mansión al estilo renacentista de Italia, pero con el carácter clasicista de los Austrias. Los trabajos terminaron tres años después.

Imagen de los restos del Palacio de la Ribera en la actualidad.

La mole estaba ubicada perpendicularmente a la corriente, en una elevación que salvaba las probables crecidas de agua y con su entrada principal abierta al antiguo Paseo del Prado. Al norte se orientó el pabellón principal, con un patio cerrado, con soportales, y con una fachada horadada por treinta y cuatro ventanas. Al sur, otro edificio con jardín en cuya fachada había cinco puertas y una veintena de grandes vanos. En el empalme de ambos módulos, los arquitectos diseñaron una torre con remate en chapitel desde la que se observaba el río y los vergeles, y todo ello, vivienda y jardines, fue levantándose al mismo tiempo.

Por dentro, el palacio constaba de un zaguán, un oratorio, una escalera principal, cuatro dormitorios en la planta noble y tres más en la superior, todos con pinturas decorativas en el techo. Además, completaban el conjunto otras estancias de paso y de servicio.

Las paredes de esta residencia derrochaban barroquismo, colgando de ellas pinturas de Carducho, Andrea del Sarto, Basano, Tiziano, e incluso una de Rafael, además de buena parte de la colección de retratos reales de Pantoja de La Cruz y de Rubens. De hecho, este último maestro flamenco, conoció el palacio y sus festejos, ya que estuvo instalado en la corte vallisoletana en 1603 como embajador del Duque de Mantua. Es entonces cuando, entre otros, pinta el famoso retrato del Duque de Lerma a caballo.

Por fuera, y siguiendo con las modas italianas que trataban de evitar altercados y atentados a la realeza, el Duque de Lerma quiso construir, como ya había hecho en su casa de Lerma, una serie de pasadizos ocultos que conectaran el Palacio Real, en el centro de la ciudad, con el de la Ribera, al otro lado del río.

Como buena casa de “Austrias”, la extensión del patio permitía celebrar en él fiestas de toros, ya fueran corridas al uso o “despeños”, en los que el bóvido era conducido al río por una rampa, y una vez en el agua, indefenso, era alanceado desde las diferentes embarcaciones y vitoreado por la multitud en la orilla opuesta.

La relación del Palacio de la Ribera con el agua fue especial, surgiendo varias ideas que mejoraban los servicios del complejo. Por ejemplo, se construyeron dos embarcaderos para su acceso por agua, uno de ellos con un cenador elevado sobre el nivel del agua. También se pensó en hacer el Pisuerga navegable hasta el Monasterio de Prado e incluso hasta Zamora (lo cual quedó todo en proyecto al regresar la Corte a Madrid). Además, Pedro de Zubiaurre, copiando un invento londinense, ideó un ingenio hidráulico para subir el agua hasta los jardines y la zona agrícola del palacio. Y, como colofón acuático, en el entorno de los embarcaderos, se pusieron a flote diversas góndolas y galeras que daban servicio tanto de transporte como de graderío público cuando había fiestas. Santiago de las Cuevas fue el encargado de dorar y pintar de azul la llamada galera real “San Felipe” en honor al monarca.

Imagen de los restos del Palacio de la Ribera en la actualidad.

Los jardines merecen mención aparte, ya que fueron, en gran medida, el motivo de tener este palacio. Siguiendo diseños italianos, los paseos y parterres se llenaron de estatuas y fuentes, bancos y plantas seleccionadas con mimo y una gran pajarera con especies exóticas. La obra más llamativa de los jardines y que hoy está dispersa entre Aranjuez y Londres, fue la fuente que decoraba la Huerta del Rey, cuyo estanque se remataba con una voluminosa taza que acogía la escultura de “Sansón matando a un filisteo” de Giambologna.

A finales del s. XVII el palacio perdió interés, y en el s. XVIII ya decayó definitivamente, recomendando Ventura Rodríguez su demolición en 1761. Tras eso, los diferentes elementos constructivos de la mansión se fueron desperdigando por la ciudad para aprovecharlos en otros edificios, y los restos del palacio quedaron a la intemperie y a expensas del avance de la naturaleza fluvial, que ocultó y destruyó cualquier rastro del esplendor anterior.

Solo en tiempos más recientes es cuando se limpió la orilla donde se asentaba el inmueble regio para sacar a la luz, no solo parte de sus cimentaciones, sino también el recuerdo de un lugar de regodeos para las familias del Rey y su valido, apartado del ruido urbano y rodeado de frescura, en definitiva, un escogido lugar de ocio y respiro en la ribera del Pisuerga.