El 8 de octubre de 2019 Lisa Rodríguez, entonces de nombre Lisandro, se vio obligada a salir de la ciudad boliviana de Cochabamba, donde trabajaba como agente de desarrollo rural en la Fundación Generamos Igualdad. Su condición transgénero no le puso las cosas nada fáciles a esta solicitante de protección internacional nacida en el corazón de Colombia, en Armenia, capital del departamento del Quindío, donde creció en un orfanato. “Encontré mucho rechazo de las comunidades indígenas”, explica. Tanto es así que, según añade, estuvo a punto de “morir quemada” dentro de la casa que habitaba. Y la dueña, por no tener más problemas, le dejó en la calle. A esta circunstancia se unieron las amenazas recibidas por denunciar a la ONG tras darse cuenta de que “se manejaban ayudas de alcaldías y gobernaciones que nunca llegaban a la gente más humilde”.

“Una, como extranjera, se lleva palos allí donde vaya porque no puede reclamar ninguno de sus derechos”, lamenta una joven de 34 años que, cuando llegó a España, del asilo no sabía absolutamente nada. Y es que, de haber tenido más información, hubiera preferido acabar en Uruguay o Chile porque, en sus propias palabras, “Europa es muy dura”. Y el rosario de trabas burocráticas al que a día de hoy sigue haciendo frente lo corrobora.

Su primer destino en España fue Lérida, donde por mediación de una amistad iba a trabajar. Pero la pandemia de coronavirus que ha puesto en jaque al mundo dio al traste con todos sus planes y acabó en Algeciras abandonada a su suerte. Allí, la Fundación Centro Tierra de Todos le puso en contacto con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que, a su vez, le derivó al Programa de Protección Internacional del Hospital San Juan de Dios de León a finales de junio de 2020. Ya aquí, en una primera fase de acogida, compartió piso en Astorga con otras cinco personas refugiadas LGBTI tres meses, una situación “algo complicada” para alguien que, como ella, es muy organizada y tranquila.

Buscar un sitio fuera de lugar

Pero lo verdaderamente difícil estaba por venir. El acceso a una vivienda para alguien como Lisa, que durante muchos años vivió en La Plata, Argentina, ha sido un camino de obstáculos. “Por todos los lados me topaba con puertas cerradas. Me decían que el piso ya estaba alquilado o directamente que no querían a un refugiado en él”, explica una persona que no pocas veces siente que está buscando su sitio fuera de lugar. Porque, a pesar de encontrar finalmente un techo, sigue sin tener un trabajo con el que conseguir la ansiada autonomía.

“Pensé que al capacitarme tendría más oportunidades, pero me equivoqué”, indica tras formarse en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales por la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León (Foremcyl) y realizar una quincena de entrevistas. Ahora, con el objetivo de “dar un mayor peso” a su currículo, Lisa, que también ha hecho voluntariado en la Asociación Castellana y Leonesa de Ayuda a Drogodependientes (Aclad), seguirá haciendo cursos relacionados con el sector geriátrico: “Uno de salud comunitaria y otro de nutrición y dietética”. Rendirse no es una opción.

El próximo 6 de octubre saldrá del Programa de Protección Internacional y, si para entonces le han denegado el asilo, se quedará en una situación administrativa irregular que le condenará a la invisibilidad. Porque para poder regularizarla a través del arraigo laboral, tendría que demostrar que ha trabajado al menos seis meses durante los últimos dos años. “Me iré a Oporto (Portugal) a empezar de cero, porque sé que esto es un escampadero (lugar donde se pasa al resguardo de la lluvia mientras pasa)”, no duda en asegurar una mujer trans a la que la ‘tarjeta roja’, el documento acreditativo de la condición de solicitante, “una cartulina roja que se desconoce”, le ha estigmatizado más que ayudado a la hora de buscar empleo o vivienda.

A los desorbitados precios, los solicitantes sufren dificultades añadidas que tienen que ver con las barreras idiomáticas, el desconocimiento del marco legislativo del mercado inmobiliario, las tecnologías de búsqueda, la falta de avales o de cartas de recomendación de antiguos propietarios y la ausencia de nóminas que poder mostrar. Por todo ello, según la técnica Antía Ricoy, estas personas quedan expuestas a las “exigencias abusivas por parte de especuladores, propietarios y agencias inmobiliarias”, así como al rechazo que experimentan sistemáticamente por el hecho de ser extranjeras y racializadas. “Vamos a hacer talleres de sensibilización, porque necesitamos personas sin prejuicios que nos ayuden con la bolsa de vivienda”, pone de manifiesto en una llamada a todos los interesados en echar una mano.

El país más violento del mundo

Al igual que para Lisa, Cataluña supuso un punto de inflexión para Vilma Martínez. Pero esta joven de 33 años que entró en Barcelona como turista, no llegó sola. Junto a ella su marido, Jorge Roberto, y sus cuatro hijos huyendo del férreo control de las maras que dictan su ley en su colonia de Tegucigalpa, la capital de Honduras. “Intentaron reclutar a mi hijo mayor (14 años) para usarle como repollero, para transportar drogas y armas en una mochila, cuando el cuerpo de un amigo que jugaba con él había aparecido desmembrado pocos días antes”, lamenta. Porque en el país más violento del mundo las maras consideran que quien se compromete con ellas lo hace para siempre.

A este suceso, según explica, se sumaron las extorsiones a su negocio de peluquería y la creciente angustia de su marido, transportista de profesión, quien –además de tener un hermano en prisión tras ser coaccionado- asistió al asesinato de un compañero de trabajo en el marco de un robo con violencia. “Le quitaron la catorceava (paga extraordinaria)”, asegura Vilma temerosa también de que su hija, que ahora suma 11, acabara -por la fuerza- con algún marero. Su vida estaba en juego.

Pero su relato no ha servido para que el Ministerio de Interior les otorgue el asilo, al que según la ley 12/2009, tiene derecho "toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país”.

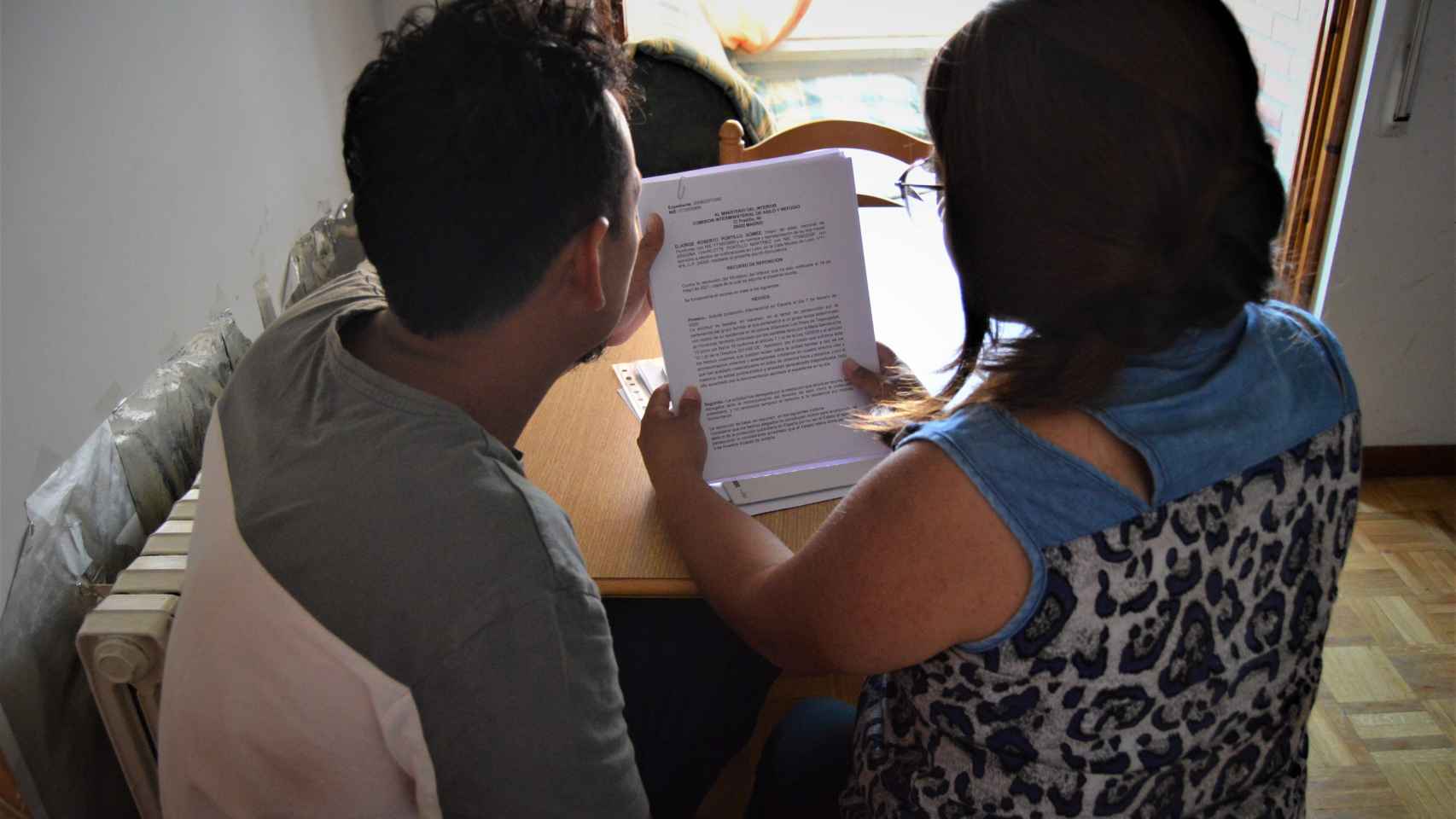

A finales de junio de 2020, y tras pasar el confinamiento en Barcelona, donde tuvieron que acabar recurriendo a Cruz Roja para salir adelante, institución que les ayudó a cursar la solicitud de protección internacional, llegaron a un piso de acogida de San Juan de Dios en León. Pronto, en apenas tres meses, Vilma consiguió un contrato de trabajo como empleada del hogar gracias al cual, a día de hoy, cumple los requisitos para conseguir la tarjeta de residencia por arraigo laboral después de haberle sido denegado el asilo, resolución contra la que ya ha interpuesto un recurso de reposición.

“Fueron un par de meses de mucha presión porque entre mi trabajo y el curso de mi marido, sin olvidar que había que atender a los niños, no teníamos tiempo para encontrar una vivienda”, según recuerda. Y, como ya le ocurriera a Lisa, tuvo además que lidiar con el racismo del mercado inmobiliario. “Este piso no se alquila a inmigrantes” o “abstenerse extranjeros”. Mensajes dolorosamente claros que Vilma, a quien le han colgado más de una vez el teléfono delatada por su acento, ha tenido que escuchar más de lo deseable. Según un informe de Provivienda, casi una cuarta parte de la población autóctona rechazaría expresamente alquilar un piso a población inmigrante, y otro porcentaje similar trataría de evitar hacerlo.

Por fortuna, y gracias al respaldo del Programa de Protección Internacional, hoy reside en una vivienda adaptada a las necesidades de su familia (el hacinamiento residencial afecta al 18,7%) que en ningún momento ha dejado de pagar. Eso sí, con el asilo en papel mojado, se ha quedado sin contrato de trabajo, sin acceso a ayudas y sin tarjeta sanitaria. “Ahora mismo no tengo derecho a nada”, pone de manifiesto confiada en que salga el sol por alguna parte.