Desde que el mundo es mundo, el botijo tiene una fama que no se merece. Este cántaro de barro poroso, con el vientre abultado, un asa en la parte superior, una boca y un pitorro, lleva lidiando cientos de años con un refrán -"más simple que el mecanismo de un botijo"- que lo ningunea y lo desprecia a partes iguales. Pero no. Esta obra magna de ingeniería rudimentaria es cualquier cosa menos un artefacto simple. Más bien, se trata del primer ejemplo de lo que podríamos denominar como "el I+D de la refrigeración".

Lo demostraron hace casi 30 años Gabriel Pinto y José Ignacio Zubizarreta, dos profesores de Química de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que desarrollaron un modelo matemático para explicar su funcionamiento. El resultado gráfico de aquel ingenioso experimento sigue fascinando a día de hoy.

Corría el verano de 1990. Pinto era por aquel entonces un joven profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Un día, revisando unos exámenes se paró en una frase: "Explicar por qué se enfría el agua en un botijo". "Tras leer aquello, estuve dándole vueltas al asunto, hablando con más gente en la facultad y, para mi sorpresa, la cosa no quedaba clara del todo. Había personas que decían que el botijo enfriaba el agua y otras, en cambio, que no. Que simplemente la mantenía fresca".

El catedrático sabía que, en ambientes secos, el agua contenida en recipientes cerámicos como los botijos se enfría gracias al efecto térmico que se produce al evaporarse a través de sus poros. "El funcionamiento se conoce desde hace mucho tiempo. Es el mismo proceso físico que se produce con la sudoración en nuestro cuerpo, que aparte de eliminar toxinas sirve para refrescarnos". Aun así, decidió acudir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por si había lugar a dudas. Pero no. La definición de la RAE era meridianamente clara: "Vasija de barro poroso que se usa para refrescar el agua".

Sin embargo, había algo que nadie había hecho hasta la fecha: cuantificar la capacidad de enfriamiento que tenía este objeto milenario. "Con los medios que teníamos entonces busqué en la literatura científica algún artículo en el que se explicase cuantitativamente cuánto enfriaba. Yo pensé que alguien lo habría estudiado, pero no encontré nada", rememora.

Pinto se puso entonces manos a la obra. Compró un botijo, lo llevó al laboratorio y empezó a experimentar con él mientras hacía su tesis doctoral. Llenó el recipiente de agua, le puso un termómetro en la boca y lo metió dentro de una estufa. El botijo, con 3,2 litros de agua en su interior, fue sometido a una temperatura constante de 39 grados y a un ambiente con humedad relativa del 42%. Cada cierto tiempo, el profesor acudía a la estufa para medir la masa total del botijo y evaluar la temperatura del agua. Así comprobó que, con las condiciones que había diseñado, el agua se enfriaba unos 15 grados tras siete horas. A partir de ese momento, el agua empezaba a calentarse debido a la cantidad de agua que se había evaporado.

El quid de la cuestión

Mientras que realizaba el experimento, este químico fue desarrollando un modelo matemático para explicar el proceso físico. Sin embargo, se encontró con un problema. "Con mis conocimientos, no terminaba de amoldar la termodinámica a los datos experimentales. Mis resultados decían que el agua se enfriaba indefinidamente y esto es algo que no ocurre en la realidad".

El profesor había tenido en cuenta la humedad del aire, la temperatura de la superficie del agua, el área de la superficie del botijo, el volumen del recipiente… Pero había algo que fallaba constantemente. Algún tiempo después, otro profesor de Química de la UPM con un mayor conocimiento en termodinámica, José Ignacio Zubizarreta, se interesó por el experimento. "Fue él quien dio con el quid de la cuestión casi cuatro años después. No había tenido en cuenta la temperatura de bulbo húmedo, un parámetro termodinámico que marca el máximo que se puede enfriar un líquido por evaporación".

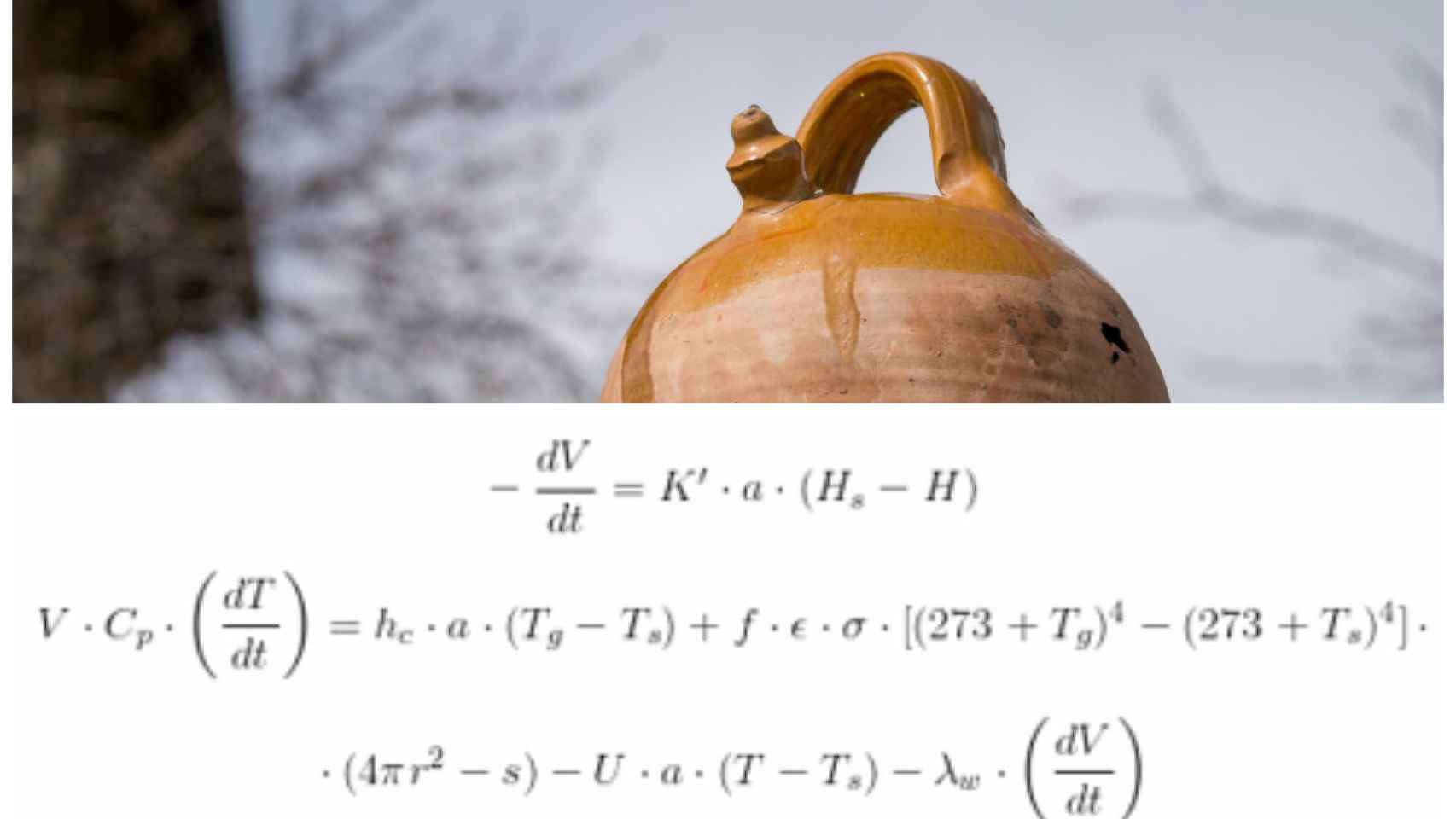

El resultado del trabajo realizado por Pinto y Zubizarreta son dos complejas ecuaciones diferenciales -una de ellas kilométrica- que sirven para calcular la capacidad de enfriamiento del botijo y, de paso, para tirar por tierra la "simpleza" del mecanismo del famoso recipiente de barro. "Las matemáticas que se requieren para resolver estas ecuaciones son bastante avanzadas y se enseñan en los últimos cursos de Ingeniería", reconoce el profesor.

El hallazgo, tras las pertinentes revisiones, fue publicado en 1995 en la revista estadounidense Chemical Engineering Education, la única del mundo dedicada a la enseñanza de la ingeniería química. Los autores tuvieron que ingeniárselas para explicar en el artículo lo que era un botijo. De hecho, el título An ancient method for cooling water explained by means of mass and heat transfer (Un método antiguo para el enfriamiento de agua explicado por medio de transferencia de masa y calor), es una suerte de traducción aproximada a un objeto intraducible. "Cuando he ido a otros países he tenido que explicar cómo se bebe en un botijo porque no lo conocen", comenta.

Desde entonces, la fórmula del botijo se ha popularizado allende los mares y ha sido referenciada en multitud de trabajos. En 2015, sin ir mucho más lejos, dos profesores de la Universidad de Valladolid, Andrés Martínez de Azagra y Jorge del Río publicaron un artículo científico en el que se detalla el mapa mundial de potenciales áreas de uso del botijo. Pinto ha llegado a encontrarse a alumnos en la facultad con camisetas en las que aparecían las ecuaciones debajo del conocidísimo refrán.

Uno de los diseños que se venden con la fórmula (incompleta) del botijo.

"Menos mal que cuando salió esto no había internet", bromea desde el otro lado del teléfono. El catedrático reconoce que hay quien se tomó el tema a cachondeo. Sin embargo, para él fue la primera incursión en temas de "ciencia y vida cotidiana", en los que ahonda habitualmente, y un bonito ejemplo que demuestra que la ciencia -esta vez de forma compleja- puede llegar a explicar una tecnología tan rudimentaria como un botijo.