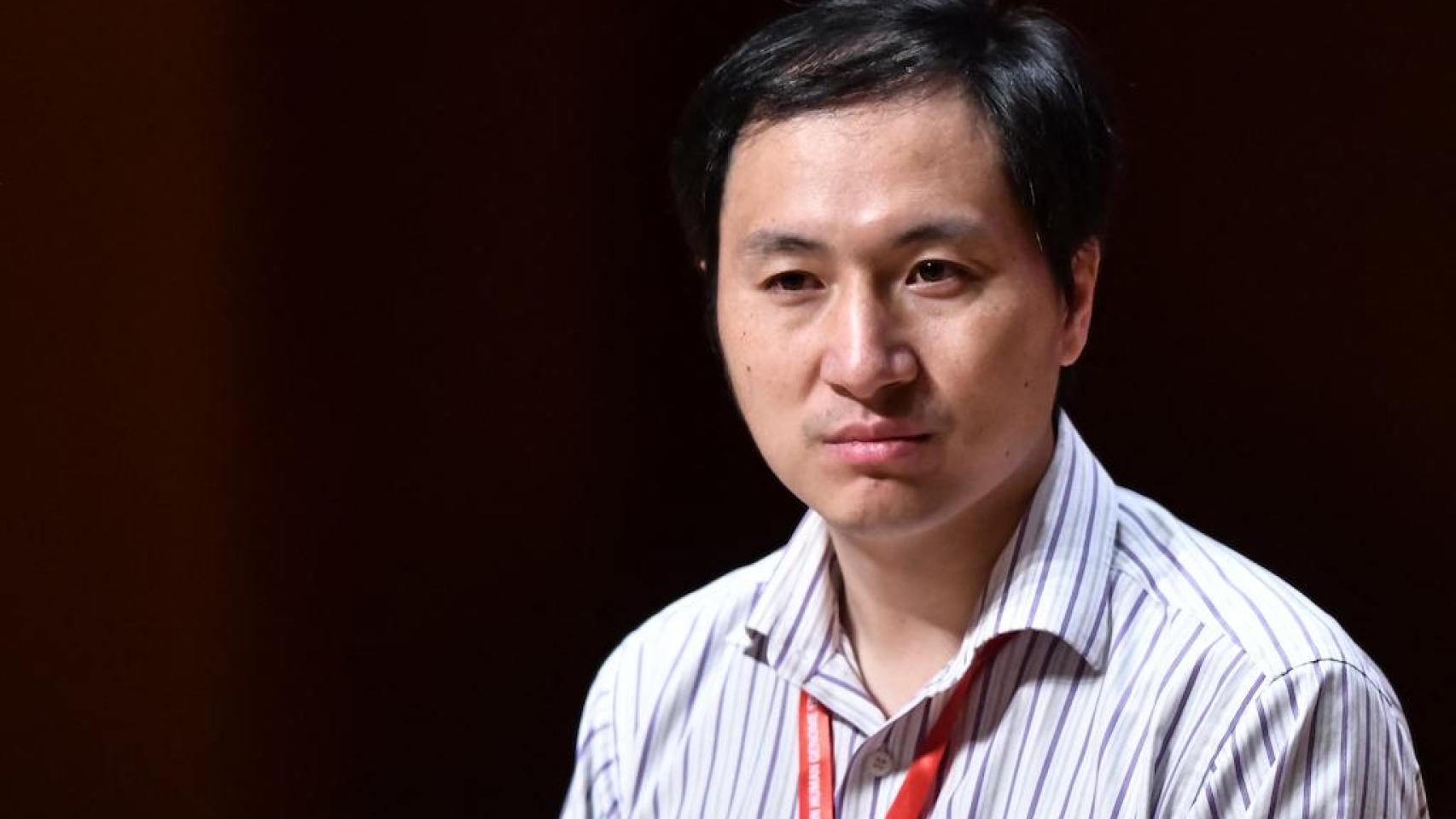

"Estoy orgulloso de haber ayudado a dos familias que querían niños sanos en 2018". La aparente bondad e inocencia de esta frase tiene un oscuro trasfondo: la ha escrito He Jiankui, el científico chino que editó genéticamente varios embriones humanos en 2018 saltándose todas las consideraciones éticas y legales: fue condenado a tres años de cárcel e inhabilitado.

El científico salió de prisión en abril de 2022 y, al principio tímidamente, luego cada vez de forma más abierta, ha dado muestras no solo de que justifica lo que hizo sino que lo volvería a hacer.

"He estado pensando sobre lo que he hecho en el pasado durante bastante tiempo", contaba en una entrevista al diario The Guardian en febrero del año pasado. "Para resumirlo en una frase: lo hice demasiado rápido".

Sin embargo, al ser preguntado por si se arrepentía o si quería disculparse por lo que hizo, contestaba que "necesito más tiempo para pensar sobre ello", admitiendo que era una "pregunta complicada".

Poco después de esta entrevista anunciaba que se dedicaría a encontrar remedios para enfermedades raras, como la distrofia muscular de Duchenne. Este mismo año, no obstante, ha anunciado que busca editar genéticamente embriones para prevenir el alzhéimer, "para que nuestra generación no se tenga que preocupar más por él", indicaba en otra entrevista.

Y añadía: "Lo voy a hacer de forma lenta y cautelosa, asegurándome de cumplir con todas las leyes locales y las directrices éticas internacionales".

Curiosamente, las directrices éticas internacionales, como la declaración de Oviedo de 1997 o el informe del comité de expertos de la OMS de 2021, advierten de que no deben utilizarse las técnicas de edición genética para introducir cambios heredables en el genoma humano, bien a través de la edición de gametos o de embriones que vayan a implantarse.

Quizá más curioso todavía es que el alzhéimer es una enfermedad en la que la genética juega solo un pequeño papel: el 1% de los casos se deben al gen PSEN1, que se asocia a una degeneración muy rápida y agresiva, pero incluso hay casos de personas con este gen mutado que han resistido al desarrollo de la enfermedad.

Problemas éticos

En los últimos meses, el científico chino, lejos de mostrar arrepentimiento alguno, parece haberse envalentonado. Desde su cuenta de X (antes Twitter) escribía el pasado abril que "si la edición genética fetal es considerada ética, la edición de embriones también debería serlo, o incluso más, porque la edición de embriones reparó el falso [sic] gen para el niño, el nieto, el bisnieto..."

En mayo ya se lanzaba a escribir que "en 2074, el cribado por secuenciación genética y la edición genética erradicarán casi todas las enfermedades genéticas antes del nacimiento".

Ese mismo mes arremetía de nuevo señalando que la edición genética de embriones sería mucho más barata que el tratamiento de la beta talasemia con el medicamento Casgevy, cuyo precio en EEUU supera los dos millones de dólares.

A principios de junio se mostraba "orgulloso de haber ayudado a dos familias que querían niños sanos en 2018", y poco después tuiteaba que "una pareja vino a visitarme pidiendo ayuda ayer porque sus embriones tienen problemas de anormalidad cromosómica. Técnicamente, es posible usar la edición genética para corregir el cromosoma en los embriones. Sin embargo, la edición genética está prohibida en China ahora".

Se le olvida decir que él es responsable de esa prohibición.

Desde que Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier (a la postre, premios Nobel de Química en 2020) demostraran la posibilidad de utilizar CRISPR, una técnica de defensa bacteriana frente a los virus, para editar el ADN de forma más precisa, se disparó una fiebre por su uso: el potencial de esta herramienta es, como poco, milmillonario.

En esa fiebre aparece He Jiankui. A finales de 2018, Antonio Regalado, un periodista del MIT Techonology Review, destapa que el científico había editado genéticamente los embriones de una pareja china para introducir una mutación que impidiera que desarrollaran VIH.

He iba a presentar a las gemelas, conocidas como Lulu y Nana, como un hito y una victoria científica para su país durante el transcurso de un congreso mundial sobre edición genética.

Sin embargo, la comunidad científica rechazó de inmediato esta práctica. El experimento "no solo fue ilegal en China por carecer de licencia para practicar la medicina sino que no reunió los estándares éticos mínimamente exigibles que son convención en toda investigación", resumen Ekain Payán, profesor adjunto de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.

"El experimento no atendió a los principios básicos de la bioética como el de no maleficencia –del que se desprenden los demás–, pues no era seguro que los embriones heredaran la condición patológica del VIH, sino posible, infección que podría haberse evitado con técnicas menos invasivas como el lavado de esperma", recuerda.

Además, "expuso tanto a las gemelas como a una tercera niña a un riesgo innecesario, sometiéndolas a seguimiento hasta que alcancen la mayoría de edad y quién sabe si a perpetuidad".

Ante el escándalo, el gobierno chino suspendió la investigación, detuvo a He y anunció el endurecimiento de su normativa respecto a la investigación en edición genética.

El que iba a ser el gran profeta de la edición genética se convirtió en el mayor villano de la ciencia del siglo XXI.

La fiebre por las posibilidades de CRISPR era tal que todos pensaban que tarde o temprano aparecería un He Jiankui ansioso por grabar su nombre en letras de oro en la historia de la biotecnología sin tener en cuenta que todavía no se conocían (ni se siguen conociendo) bien los riesgos de editar el ADN con estas tijeras mágicas.

Lagunas normativas

Es probable que la acción de este investigador acelerara los acuerdos internacionales para una regulación más estricta y garantista de la edición genética. "Con motivo de este experimento, se ha llegado a proponer una moratoria, así como un registro global de investigaciones en materia de edición genética", explica Payán.

En 2021, el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías publicó un documento sobre la ética de la edición genética, introduciendo el criterio de 'seguridad suficiente' "como límite infranqueable cuando la edición genética tiene lugar en seres humanos y se insta a la creación de una plataforma europea para facilitar el intercambio de información".

Poco después era la OMS quien establecía unas recomendaciones y un marco de gobernanza para la edición del genoma humano, "en el que se recogen distintos escenarios y se propone cómo guiar la toma de decisiones de conformidad con los principios y valores éticos recomendados".

Sin embargo, el experto recuerda que "sigue sin existir un marco normativo multinivel de carácter vinculante, por lo que el cumplimiento de los antedichos textos queda al albur de la mayor o menor voluntad regulatoria de cada país".

Nada se sabe de las gemelas a las que He editó su genoma, ni de una tercera niña de la que se supo poco después. Lo único que se sabe es lo que el propio investigador cuenta: que las tres, con cinco años cumplidos, se encuentran bien.

Hace unos días, tuiteó que esa tercera niña "está ahora viviendo con su madre soltera. La vida no es fácil para una familia monoparental, a la que he estado dando apoyo financiero para ayudarles en los dos últimos años. No estoy seguro de si esto es lo correcto, ¿es ético?", se preguntaba son sorna.

He no está solo. Un año después de su fechoría, un científico ruso, Denís Rebrikov, anunció su intención de crear bebés modificados genéticamente.

El consenso académico y ético no ha cambiado, pero en los últimos años CRISPR se ha desarrollado rápidamente y han aparecido los primeros medicamentos basados en esta técnica.

Aunque, dado el ritmo natural de la investigación científica, estamos muy lejos de lo que sería razonable para editar líneas germinales humanas, Payán cree que no es aventurado pensar que aparezcan nuevos investigadores que quieran saltarse pasos para conseguir la gloria.

"Lamentablemente, es algo que, hoy por hoy, no puede descartarse, al menos, con rotundidad", señala. "Los instrumentos jurídicos pueden desincentivar este tipo de prácticas en mayor o menor medida en función de las prohibiciones que rijan en cada país, lo que, de contrario, puede trasladar las investigaciones a aquellos otros que las amparen —como la India, Irlanda, Japón, Noruega, Tailandia, Reino Unido o Estados Unidos— o, en su caso, regulen con mayor laxitud".

El experto reconoce que "puede haber investigadores que, ávidos de notoriedad y fama, estén dispuestos a asumir estos riesgos, pensando que lo que hoy está prohibido y es éticamente inasumible pueda tornarse aceptable en los próximos años".

Algunos parecen dispuestos a luchar por ello.