Un caluroso 21 de julio de 1992 en el que todos los españoles soñaban con el inicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona -cuatro días después Antonio Rebollo encendió con su flecha el pebetero-, una noticia entristeció a un país que prácticamente había olvidado a un icono del deporte de finales de los años 60 y de principios de los 70. Ese día José Manuel Urtain dio su último respiro tras arrojarse por la ventana de su piso de la calle Fermín Caballero para acabar con una vida jalonada por el amargor que desprende la gloria al alimón con el abismo.

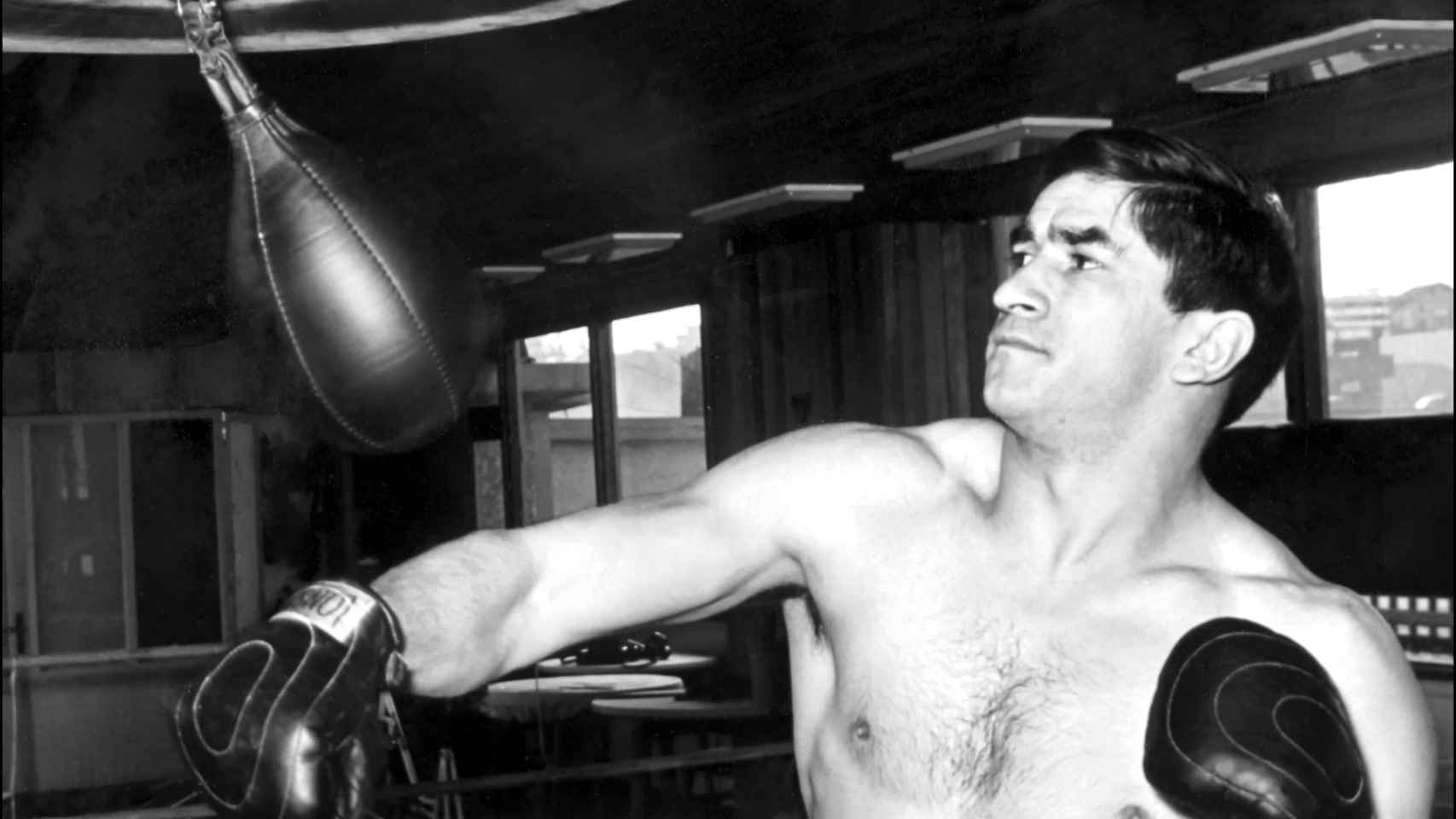

Urtain fue una figura, un boxeador inolvidable, indiscutible. Conquistó por primera vez el título de campeón de Europa de los pesos pesados en abril de 1970 tras ganar en el Palacio de los Deportes de Madrid al alemán Peter Weiland, y defendió su corona con éxito el mismo año ante Jurgen Blin.

La perdió en noviembre de 1970 en Londres frente a Henry Cooper; en 1971 recuperó el campeonato tras vencer a Jack Bodell; y a mediados de 1972 perdería definitivamente el título tras perder contra Jurgen Blin en Madrid.

Ese es el resumen más conciso de una carrera que se alargó hasta 1977; año en el que tiró la toalla después de casi una década de combates que le convirtieron en una de las personalidades más importantes de España. Su imagen estaba a la altura de toreros, futbolistas y folclóricas de la época: Urtain marcó una época.

Su historia no es la de un chaval que quiere ser boxeador desde pequeño y pronto se prepara para ello. No. Urtain prácticamente fue un capricho del dictador Francisco Franco, que soñaba con ver a un nuevo Paulino Uzcudun, aquel famoso peso pesado anterior a la Guerra Civil (1936-1939).

Su médico de cabecera, Vicente Gil, era el presidente de la Federación Española de Boxeo. Los comentarios insistentes de Franco sobre la necesidad de encontrar a otro Uzcundun, como cuenta el periodista Alfredo Relaño en uno de sus capítulos de "Memorias en Blanco y Negro", fueron entendidos por Gil como una orden. Y, ante esa "orden", Gil mandó un enviado especial, Miguel Almanzor, a encontrar a un boxeador escondido en la península.

Decidió apostar por la fortaleza vasca, por un levantador de piedras al que enseñar la técnica del boxeo y convertirle en campeón. Y su primera elección no fue Urtain, fue José Antonio Lopetegui, padre del actual seleccionador nacional de fútbol, que rechazó la oferta. Prefirió quedarse en el País Vasco con su sidrería.

Pero Urtain no dejó pasar ese tren. Hasta la llegada de Almanzor, vivía en Cestona, donde convivía con sus 9 hermanos. Allí practicaba el levantamiento de piedras y el arrastre de piedras por bueyes. Sus gestas no pasaron desapercibidas y Almanzor y el empresario José Lizarazu descubrieron y crearon a un auténtico monstruo del boxeo.

El luchador debutó el 24 de julio de 1968 en Santander frente al local Johny Rodri. El combate duró 17 segundos, los que necesitó para tumbar a su rival. En 1970 derrotó a Weiland y se adueñó del campeonato de Europa de los pesos pesados. Fue su contestación a las críticas y las dudas. Su triunfo, un acontecimiento en España, le sirvió para auparse al Olimpo de los grandes boxeadores que ha dado la historia del país.

Su personalidad dividió a los amantes del boxeo. Algunos defendieron a muerte a aquel chico que salía a tumba abierta a machacar a su rival y otros lo consideraban una maquinaria banal de fabricar billetes. Su estilo de vida tampoco contribuyó a medrar su prestigio: la fama le nubló el juicio. Su semblante estaba rasgado por la imprudencia y la locura que precipita la soledad del combate.

En 1977, en un combate celebrado en Amberes ante el campeón belga Jean Pierre Coopman luchó por última vez. Nunca más volvió a subirse a un cuadrilátero.Ese fue el final a una década en la que el "Morrosko de Cestona" triunfó, ganó dinero y se hizo famoso después de 68 peleas, de las que ganó 53, perdió 11 y empató 4.

Cuando colgó los guantes, Urtain probó suerte con la lucha libre y trabajó en uno de los restaurantes de su hermano Eusebio. Ese contacto con la hostelería lo animó a emprender su propio negocio, un fracaso: acumuló deudas y se dio a la bebida. Su esposa e hijos lo abandonaron y Urtain sólo halló una solución: la muerte.

De su leyenda asoma la paradoja de la fragilidad y la autodestrucción de un mito que se vislumbraba invencible. Golpe a golpe conquistó la fama, pero fueron otro tipo de puñetazos los que acabaron con él.