Acabo de enterarme del fallecimiento de Ángel Gutiérrez Parra. La mil veces maldita pandemia, con su apabullante poder destructivo de vidas, tantas de ellas admirables y de recuerdo imperecedero, y hasta con su fatal designio de arrasar hermosas, sencillas o tristes costumbres, a buen seguro que me ha impedido tener esa penosa noticia hasta ahora.

La habría tenido sin duda, contumaz zocodoverista como soy, en el momento y lugar en el que muchos toledanos, con curiosidad rutinaria y un punto morbosa, nos enteramos del tránsito de personas conocidas, en tantas ocasiones también cordialmente queridas.

Es cosa bien sabida que a ese lugar de consulta obituaria y cotidiana llegamos desde los soportales cuando cruzamos desde Zocodover –tan tristemente casi desierto en estos días– a la Plaza de la Magdalena. En su estancia toledana, ese sería el corto trayecto de Galdós para dirigirse al Figón de Granullaque. Para nosotros, hace ya bastantes años, era el de despacharnos de vez en cuando un bocadillo de calamares servido por Hilario, el eterno paseante de El Valle. Y ahora es el que nos lleva hasta el Cano, que en cuanto nos ve asomar por la puerta de Ludeña nos prepara un pincho de tortilla con salsa de carcamusas.

También lo habría sido muchas veces para Ángel, que cultivada desde muy joven su pasión por la lectura, menudeaba sus visitas a la pequeña biblioteca del Casino, en la propia Plaza de la Magdalena.

Allí, en la soledad casi mística de estos amargos días del virus homicida, habría tenido yo ese primer latigazo de tristeza al saber que Ángel había empezado su nuevo camino. En realidad, el mismo de toda su vida, alumbrado ya por la infinita luz que acompaña ya para siempre a las almas buenas.

Y es que, sea cual sea el motivo del paso por esa estrechura de la histórica calle de los caballeros francos, en el comienzo de este breve recorrido, todavía casi en los soportales, nos detenemos un instante y acercamos nuestra mirada para cerciorarnos de que todavía no nos ha llegado la hora. La muerte, cuando se mira todavía desde la vida, tiene estas cosas.

A buen seguro que Ángel no habría faltado a esa póstuma cita de ineludible toledanismo, en ese momento final –que para él seguro que ha sido del Principio– en el que el milagro de la letra impresa en una esquela mortuoria, adherida con permanencia pasajera a los sillares de piedra de Barrio Rey, nos une más que nunca a la “peñascosa pesadumbre”.

Todo lo que pudiera expresar mi dolorido pesar en este momento de su tránsito ya está escrito. Si en aquellos momentos lo escribí desde la vida, también ahora, en la provisional despedida de Ángel, también lo quiero hacer desde la vida. Como si hubiera sido un sentimiento premonitorio, tan próximo ya su definitivo mutis por el foro –de esa, la mejor obra de teatro que fue su propia vida–, ocupa lugar preferente en algunos párrafos de las páginas 302-303 de mi reciente “Galdós en Toledo. Mis andanzas con Ángel Guerra”.

Era ese momento en que Ángel Guerra y yo llegábamos en nuestros callejeos a la Plaza de las Tendillas. Como el mejor homenaje a su recuerdo, me basta ahora con transcribir el texto de esos párrafos:

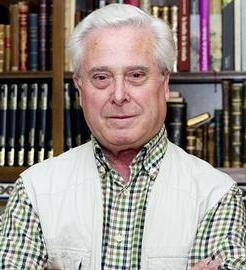

“¿Podría yo dejar de citar con admiración y casi entrañable ternura a Ángel Gutiérrez Parra, también vecino del barrio, de obesidad muy singular envuelta en peculiar indumentaria, siempre lleno de utopías y de frustradas ilusiones, asiduo visitante con su firma de las columnas de alguna prensa local, seráfico personaje al que el mismo Galdós quisiera haber encontrado para darle entrada en su Ángel Guerra –con él, el nombre de la novela y algunas cosas más ya le habrían salido gratis–, y al que la vida, a veces tan injusta, le había deparado no pocos infortunios?

¡Cuántas veces el bueno de Ángel Gutiérrez Parra me ha recordado, aquí en el cruce de Las Tendillas con la calle de Esteban Illán, algún episodio de vivencia compartida en aquella lejana y utópica lucha de mi oposición, al final en solitario, a que las aguas de nuestro Tajo fueran expoliadas, latrocinio que tanto a él como a mí nos parecía una insufrible injusticia! ¡Cuántas veces hemos lamentado juntos el oportunismo insincero y tramposo de la clase política toledana y regional que sólo vieron en esa falsa “defensa” del río motivo propicio para sus fines electorales, y hasta para sus ambiciones personales!”

También Ángel Gutiérrez Parra, como su tocayo de la novela –tan fácil para construir con las mismas letras de los dos apellidos– habría “entendido la distancia abismal de decepción que pone el tiempo entre los sueños y la realidad”. En mis andanzas toledanas con el Guerra de Galdós, Ángel, el otro, mi amigo el de Las Tendillas, era uno de los que formaba parte de ese conjunto de “citas nominales que a nadie interesarían, en este repaso recordatorio de buena gente de Toledo, anónimos amantes de la ciudad, o simples habitantes decentes de la misma, que, sin duda con más fibra moral, con más justicia auténtica, nunca serían merecedores de placas, lápidas o demás fatuos honores con los que, con demasiada frecuencia, se honra injustamente a deshonestos y mentirosos para colmar de vanidad sus efímeras y, ¡al fin!, mortales glorias?”.

En su escaparate de la calle Cordonerías se asomaban, con ese tímido deseo de la fama que nunca llega –quizá porque se posean cosas más nobles y permanentes, mucho mejores–, su Mago Pipataña o cobraban vida las desventuras de alguna heroína de sus obras de teatro como la de “No es árbol caído”. También el papel pautado de las notas cadenciosas de sus pasodobles y de sus boleros, porque Ángel tenía alma de artista con muchos registros y variadas sintonías.

Pero sobre todo, en ese anonimato silencioso del escaparate del inmediato Alcaná, allí latía toda la hombría de bien que cabía en su inconfundible aspecto bonachón, su hondo sentido cristiano de la vida, toda la inmensa y sencilla humildad de un hombre bueno.

Y es que la mejor de sus obras, la más hermosa de sus canciones, ha sido su propia vida.