Entre las suaves colinas de los Montes Torozos y las fértiles Tierras de Campos, en el año 1185 pasaron a propiedad de la iglesia las tierras de la actual finca de Matallana, en el municipio vallisotelano de Villalba de los Alcores. El noble Tello Téllez de Meneses, señor feudal responsable de la hoy desaparecida aldea de Mataplana, entregó sus tierras "a Dios, a la Virgen María, al abad Guillermo del monasterio cisterciense de La Crête y a don Roberto, primer abad de Matallana".

Desde la lejana abadía francesa, los primeros y austeros monjes se asentaron en la aldea con el objetivo de levantar un monasterio y colonizar la región en la tensa frontera con el reino de León. El complejo tuvo que esperar hasta que en 1228 se levantaron las primeras piedras gracias a la ayuda de la reina Beatriz de Suabia, esposa del conquistador de Sevilla Fernando III el Santo. Tras más de 637 años de ocupación, hoy solo quedan en pie unos cuantos sillares del complejo saqueado por soldados franceses en la Guerra de la Independencia, iniciada en 1808.

En una España desgarrada tras la invasión napoleónica, el Monasterio de Santa María de Matallana sufrió las desamortizaciones y en 1835 fue usado como cantera improvisada para las obras del Canal de Castilla. En 1997 comenzó la investigación arqueológica del edificio arrasado. Estas desvelaron, en un radio de un kilómetro, "una dilatada ocupación que se remonta hasta la prehistoria y que es ilustrativa de lo atractivo de este lugar para el asentamiento humano", explica Manuel Crespo Díez, arqueólogo de la Universidad de Valladolid y director del Equipo de Investigación de Matallana, en los paneles informativos del centro de Interpretación.

Fotografía de 1920 de la ruinas del monasterio cisterciense.

De villa a cementerio

Antes de la llegada de los monjes, en las tierras bajo las que tuvieron jurisdicción, una rica familia romana explotó los campos de cereal de la finca de Matallana entre los siglos I y V d.C. En el pago conocido como Prado de la Guadaña se encontraron fragmentos de cerámica romana y restos de la pars rustica de la villa, la zona de trabajo y explotación de los siervos donde se situaban los establos, las cuadras, los graneros y las viviendas de los trabajadores.

A escasos cien metros se debía encontrar el edificio residencial del aristócrata del que solo se localizó una estructura subterránea: un hipocausto que calentó las aguas de un posible conjunto de termas privadas que se secaron cuando Roma cayó y Europa convulsionó.

Restos del hipocausto de la villa romana.

En el siglo X d.C. se conoce la existencia de una aldea, Mataplana, que contaba con un horno para hacer cerámicas y tejas. En los caóticos años de la peste negra, las malas cosechas, guerras y conflictos sociales del siglo XIV, los monjes cistercienses de la abadía comenzaron a perder el control de aldeas, granjas y tierras arrasadas en disputas feudales hasta que pasó la tormenta. En los siglos siguientes, nuevos novicios enriquecieron al monasterio hasta que las bayonetas revolucionarias del Imperio francés entraron en España.

En la Edad Media, los restos abandonados de la villa se convirtieron en una necrópolis. En ella, los habitantes de Mataplana enterraron a sus difuntos en cista junto a las más antiguas y modestas de época hispanogoda. Se han documentado más de 50 sepulturas y algunas cuentan con un ajuar de botellas cerámicas que contenían aceites para ungir a los fallecidos, anillos, cuentas de collar... Un hombre de 25 años que murió de forma violenta fue enterrado junto a su hacha.

Vista aérea de la finca de Matallana.

Todos están inhumados bocarriba, con sus cuencas vacías mirando hacia el este, hacia el punto en el que, según el ritual cristiano medieval, Jesucristo debería volver a la tierra y comenzaría la resurrección de la carne y el fin de los tiempos.

Los fosos circulares

Entre 2.700 y 2.500 a.C. una sociedad de la Edad del Bronce de unas cien personas habitó en un poblado compuesto por 20 cabañas circulares que estuvo rodeado de una empalizada. Según los análisis de polen, los bosques retrocedieron y en su lugar la comunidad tuvo a su disposición una extensa llanura repleta de campos de trigo que explotaban con trillos descubiertos por los arqueólogos.

Vista aérea del poblado prehistórico.

En el interior del asentamiento se cavó una serie de hoyos que en principio almacenaron grano, pero más tarde se convirtieron en basureros. Además de un puñado ovejas domesticadas, en la Tierra de Campos pastaron grandes manadas de caballos salvajes e incluso algunos uros, cuya preciada carne los convertía en deseadas piezas de caza para las gentes del poblado que quedó abandonado en un enigmático ritual.

Las chozas dejaron de existir y en su lugar aparecieron fosos formando tres círculos concéntricos. Estos se rellenaron con restos óseos de grandes animales como ciervos y caballos. Los fosos aún se pueden ver desde el aire y se considera que formaban parte de un santuario para las comunidades de los alrededores.

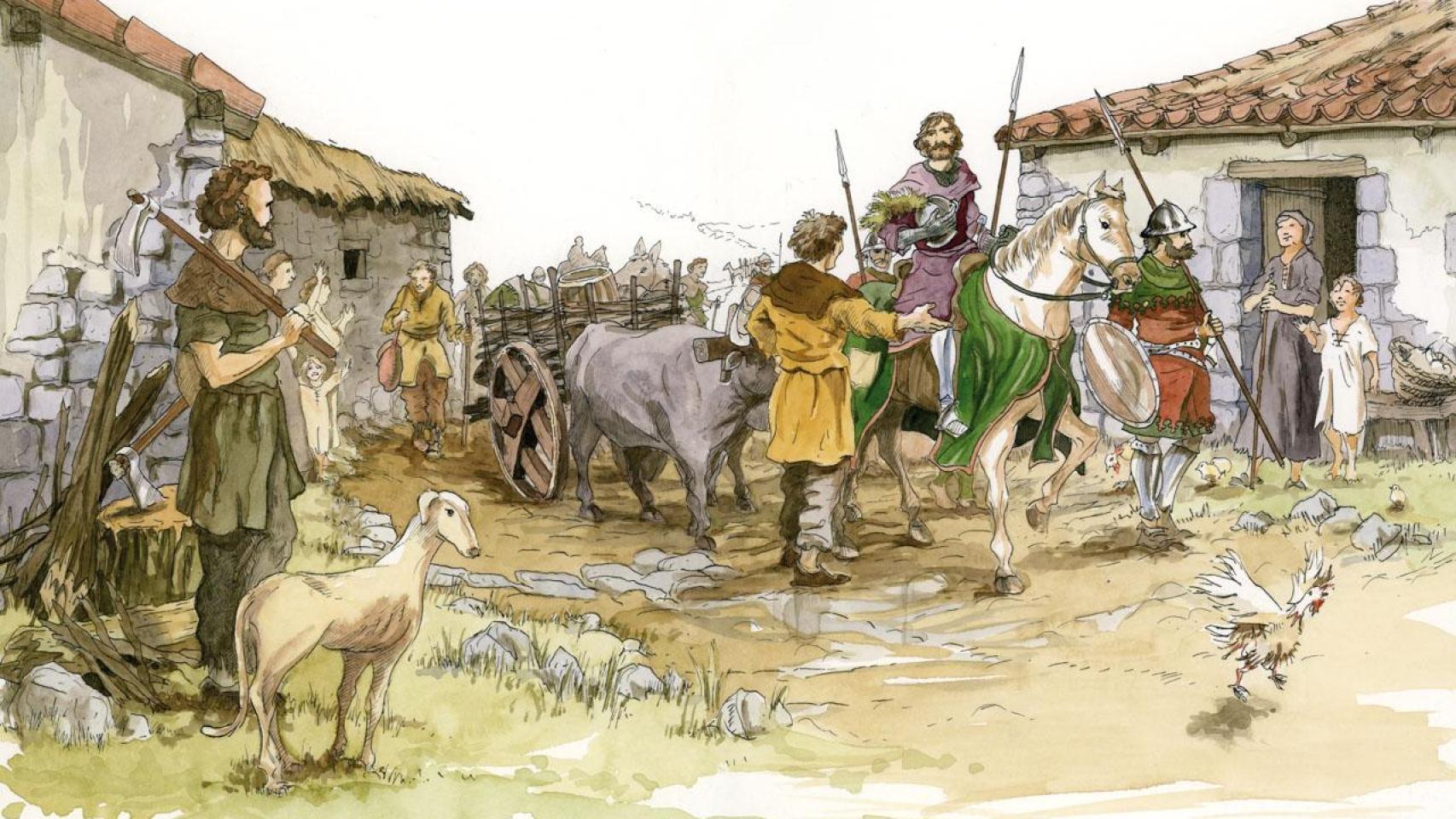

Ilustración idealizada del recinto de fosos prehistóricos.

"Los recintos acabaron con el poblado a través de una actividad que consideramos ritual o ceremonial. Los fosos se excavaron a expensas de las casas: las rompen, se abandona el poblado y aquello se convierte en un lugar ceremonial", explica Germán Delibes, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y miembro del equipo de investigación de Matallana en el documental sobre la finca financiado por la Consejería de cultura de la Comunidad de Castilla y León, que musealizó los yacimientos en 2021 con un centro de interpretación.

Cerca de un milenio más tarde, entre los años 1750 y el 1100 a.C., otro enigmático grupo habitó en el mismo entorno de forma estacional. Cavaron una serie de hoyos más anchos pero menos profundos que los anteriores. En ellos encendieron varias fogatas y, antes de marcharse, los cubrieron con restos de comida, ceniza y cerámicas rotas. Pero uno de ellos encierra un significado oculto.

En lugar de basura, escondía en su interior los restos de un ternero que no fue aprovechado para consumo cárnico. Quizá con sus sacrificios pedían a los dioses por la abundancia y la fertilidad en una tierra en la que las capas de historia se ocultan bajo los dorados campos de cereal.