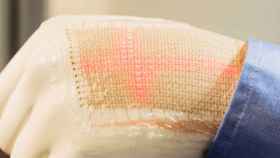

Una alegoría de las dimensiones incluida en la iniciativa Recsys de BBVA.

Tecnológicas

De Homo Sapiens a Homo Deus

La tecnología aumenta nuestras capacidades. La tecnología nos hará inmortales. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de mito? Si somos ya superhumanos, ¿aspiramos a ser dioses?

29 marzo, 2018 09:00Fueron imaginados antes que vistos. Dos animales que llegaron a la Península Ibérica desde puntos muy alejados (uno de la India, otro de América) y más de tres siglos de distancia. El pintor Alberto Durero inmortalizó al primero en 1515, el naturalista Georges Cuvier al segundo en 1849. Son El rinoceronte y el megaterio (Abada Editores), que dan título al ensayo del historiador de la ciencia Juan Pimentel. En autor explora cómo conocemos y figuramos las cosas lejanas en el espacio o en el tiempo, cómo imaginamos y representamos lo que no podemos ver, cómo darle forma a algo tan lejano, cómo reproducir o producir lo diferente, cómo enfrentar palabras e imágenes.

Aunque Pimentel afronta en su planteamiento el papel de la imaginación en la reconstrucción de la historia, este es igualmente aplicable a la construcción del futuro. Porque también seremos lo que imaginemos y por eso debemos imaginar cómo seremos y cómo difiere -o no- eso de cómo queremos ser. Es lo que hace otro historiador, el israelí Yuval Harari, bien conocido en ciertos círculos por sus dos últimas obras: De animales a dioses y Homo Deus (ambas publicadas por Debate). Se pregunta cuál es la culminación natural de la revolución científica. Cómo será el futuro.

Harari augura el fin de la especie humana. El paso de humanos a dioses gracias a la tecnología como herramienta que aumenta nuestras capacidades. Y, con ello, la inmortalidad, que ve factible dados los avances en edición genética o en bioelectrónica (bajo la idea de almacenar nuestros cerebros en bases de datos). Es también lo que sostiene el transhumanismo. De momento, solo promesas. Pero, veamos, ¿hasta qué punto está la tecnología aumentando nuestras capacidades? ¿Está, al tiempo, disminuyendo otras?

Harari examina en Homo Deus factores que hacen a la especie humana especial. En su opinión, tiene mucho que ver con la capacidad de llevar a cabo tareas complejas y cálculos, resolver problemas y tomar decisiones. El neurobiólogo Mark Changizi -cofundador del instituto de investigación 2AI- apunta hacia la escritura, el lenguaje y la música como “la médula espinal de la identidad moderna de la humanidad”, hasta tal punto que pensamos que estamos naturalmente diseñados para ellas o que son instintos. Pero no lo son.

Changizi sostiene en la publicación Superhumanos de Fundación Innovación Bankinter que estas son tecnologías que han cambiado lo que somos y han tenido éxito porque han aceptado nuestra naturaleza. Esta es, en su opinión, la tecnología realmente revolucionaria, la que da forma a los superhumanos. Y cree que ser conscientes de esto permite diseñar otras a propósito, “en vez de esperar a que la evolución cultural cree la siguiente por su cuenta y a ciegas”.

Cuarta dimensión

¿Hemos creado alguna tecnología a este nivel? ¿Alguna tan irrenunciable como es el lenguaje? ¿Alguna tan naturalizada que consideremos intrínsecamente humana? Me atrevería a decir que no, por mucho que hayamos decidido incorporar el WiFi a la pirámide de Maslow. ¿Ha cambiado internet lo que somos? En parte sí. Ha añadido una capa a nuestro ser: una capa virtual. Nos ha situado una nueva dimensión. Ha transformado el ‘cómo’, ha inventado unos cuantos ‘qué’ y ha multiplicado los ‘con quién’, situando la acción en un nuevo espacio: el ciberespacio. También nos ha hecho -dicen algunos- más vagos (preferimos enviar un WhatsApp antes que levantar el trasero de la silla) y más tontos (a la primera de cambio recurrimos a Google, como sustituto de nuestra memoria).

La nueva dimensión del mundo conectado es también una dimensión de información compartida, ya que nuestros datos se encuentran y se cruzan con los de cientos, miles, millones de personas. Es lo que trata de evocar Iskra Velitchkova, especialista en Pensamiento Visual de BBVA Data & Analytics, en Recsys: un esfuerzo por visualizar la abstracción de la nube del big data. En específico, del funcionamiento de los sistemas de recomendación basados en inteligencia artificial, representados como universo de conexiones de personas, lugares y cosas vehiculado por las experiencias que conectan a una masa aparentemente inconexa de individuos, y que sucede en una dimensión simultánea y paralela.

Velitchkova sostiene que estos sistemas aumentan nuestras capacidades. “Uno elige cuando tiene opciones, y cuando estas opciones son tantas que sobrepasan la capacidad humana de gestionarlas es cuando surge la necesidad de utilizar máquinas”, explica en Recsys. Estas replican la lógica que seguimos los humanos a la hora de elegir, ya sea una película, un restaurante o un libro. Y potencian su escala basándose en información de un vasto número de personas a las que nos sería imposible consultar.

Harari, por su parte, parece encantado con estos algoritmos “que nos estudian constantemente y usan su conocimiento para sugerir productos”. Imagina cómo pueden perfeccionarse en combinación con tecnologías de reconocimiento facial y sensores biométricos para saber cómo influye cada frase que leemos en nuestra frecuencia cardiaca, qué nos hace reír o qué nos enfurece. “Pronto los libros nos leerán mientras leemos”, afirma. Y nos harán recomendaciones “con una pasmosa precisión”. Sin embargo, esa precisión basada en nuestros propios gustos y sentires puede encerrarnos cada vez más en nuestra propia burbuja.

De cíborgs o transespecies

Harari habla de un futuro de cuerpos conectados a dispositivos biométricos, órganos biónicos y nanorrobots que supervisarán nuestra salud y que requerirán una conexión permanente a la red. Asegura que esto redefinirá la individualidad humana, no ya amenazada (si se puede considerar como tal) por la tiranía del colectivo sino por el propio individuo. Este “no será aplastado por el Gran Hermano: se desintegrará desde dentro”.

Porque para proporcionarnos educación, medicina y diversión personalizadas, empresas y gobiernos necesitan descomponernos en subsistemas bioquímicos y descifrar su funcionamiento, argumenta Harari. “La realidad -escribe- será una malla de algoritmos bioquímicos y electrónicos sin fronteras claras, y sin núcleos individuales”.

Esa simbiosis se da de manera incipiente y aún anecdótica en lo que conocemos como cíborgs: seres compuestos de elementos orgánicos y cibernéticos. Neil Harbisson, catalán de adopción, presume de ser el primero reconocido como tal por un gobierno (el de Reino Unido, su país de origen). En su foto de pasaporte aparece con la antena que lleva implantada en la cabeza, cuya función es oír los colores, verlos en espectros invisibles al ojo humano -como infrarrojos o ultravioleta- y recibir llamadas, música o vídeos desde móviles o satélites directamente en su cabeza.

Harbisson y la coreógrafa catalana Moon Ribas -una cíborg que tiene implantado en su brazo un sensor de terremotos en tiempo real- crearon en 2010 la Fundación Cíborg. Su propósito es ayudar a otras personas a salir del armario transespecie. Es decir, a perder el miedo a su deseo a sentirse tecnología en un cuerpo humano, a diseñarse a sí mismas mediante la extensión de sus sentidos o habilidades, y a adquirir las propias de otras especies (como los gatos, que ven en la oscuridad).

Antropocentrismo tecnológico

Amber Case es otra cíborg, aunque no cree tener nada de especial por ello: asegura que todos lo somos por el hecho de usar herramientas. Como socióloga y ciberantropóloga, estudia desde hace años la interacción entre humanos y ordenadores “y cómo nuestra relación con la información está cambiando la manera en que las culturas piensan, actúan y comprenden sus mundos”.

El empeño de esta emprendedora e investigadora, asociada a instituciones como la Universidad de Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), es preservar los valores humanos. Para ello promueve el desarrollo de lo que llama calm technologies, que define en un artículo en la revista TELOS como aquellas que aumentan las capacidades humanas, crean tranquilidad, respetan las normas sociales y minimizan la necesidad de atención, obedeciendo a la consigna de que la mejor tecnología es la que no se ve.

Desde una visión antropocentrista, el economista y prospectivista Rafael Martínez-Cortiña defiende -también en TELOS- que el transhumanismo puede ser una oportunidad para humanizar la vida. Su escenario idílico plantea un desarrollo tecnológico dirigido únicamente a hacer feliz al ser humano y a proporcionarle una vida longeva, en un entorno de comunidades digitales asentadas sobre la colaboración y la sostenibilidad medioambiental, donde la robotización nos libere para dedicarnos tiempo a nosotros mismos y a nuestros seres queridos para compartir emociones humanas.

“Creo que el transhumanismo ocurrirá porque nosotros queremos que ocurra. Invertimos ingentes cantidades de recursos en tecnologías que permiten mejorar nuestra salud y prolongar nuestra vida porque ya intuimos que, próximos a ese momento, y si así lo deseamos, desearemos tener la opción de poder vivir un día más”, escribe Martínez-Cortiña.

La idea de la eterna juventud no es nueva, y la ciencia lleva décadas inmersa en este anhelo. Iniciativas e ideas no faltan, tanto desde el ámbito de la investigación en regeneración celular y el antienvejecimiento como desde propuestas más transgresoras, como la de descargar nuestro cerebro en una máquina o integrar en él tecnologías de inteligencia artificial. Pueden parecer terreno abonado para vendemotos, un disparate o una genialidad, pero de momento no son más que eso: anhelos.

Desde luego el hecho de que estos deseos sean imaginados de alguna forma y se trasladen a proyectos e investigaciones es no solo un paso necesario para la innovación sino un primer paso para que se materialicen. Como dice Pimentel en su libro, la imaginación es “un instrumento insustituible para elaborar los hechos y darles forma, para soportar la realidad, esto es, para articularla y trasladarla". Eso sí, haciéndolo en toda su complejidad, sin dejar de prever las externalidades negativas, con responsabilidad y con cautela. Porque jugar a ser Dios -pasar de Homo Sapiens a Homo Deus- también tiene sus riesgos.

rnEntre las iniciativas encaminadas a la inmortalidad cerebral se encuentra la startup estadounidense Netcome, que ofrece embalsamar cerebros a un nivel de detalle microscópico, con el objetivo de que algún día los científicos puedan recuperarlos y volcarlos en un ordenador. Su caso ha salido a la palestra mediática a raíz de un artículo en MIT Technology Review. La revista señala la peculiaridad de que una empresa como esta haya sido seleccionada por la reputada aceleradora Y Combinator y haya recaudado más de un millón de euros para llevar adelante su proyecto. Netcome cuenta ya con 25 personas en lista de espera, que han pagado 10.000 dólares por un proceso de preservación cerebral que incluye inducir su propia muerte, ya que obviamente para ello deberán someterse a la eutanasia.