Hablar de polvo inteligente suena extraño, lo sé. ¿Qué demonios es eso? ¿Alguien se ha vuelto loco y le ha añadido una muesca de inteligencia artificial al polvo que se acumula en las esquinas de mi casa? ¿Los vertederos son el nuevo epicentro tecnológico? No pienses que eres raro al formularte estas cuestiones: son las mismas preguntas que todos nos hacemos al oír hablar de este término por primera vez, ni tan siquiera profuso en la literatura científica.

Lo cierto es que el origen de este extravagante concepto del smart dust tenemos que buscarlo, como en tantas otras ocasiones, en la ciencia ficción. Es en la magia de la imaginación donde han surgido tecnologías tan comunes en nuestro día a día como los submarinos (ideado por el prolijo Julio Verne, maestro en esto de adelantarse por mucho a la ingeniería de la época), los asistentes de voz (introducidos ya en ‘2001: A Space Odyssey’ de Stanley Kubrick) o los coches autónomos. Incluso la capa de invisibilidad de Harry Potter es ahora objeto de estudio con varios proyectos militares que están consiguiendo, con más o menos acierto, hacerla realidad.

En el caso preciso del polvo inteligente, hay muchos antecedentes en la ciencia ficción que hacen referencia a tecnologías parecidas. Stanislav Lem ya hablaba, en 1964, de nebulosas de nanopartículas en su libro ‘El invencible’.

Otra premisa recurrente son los dispositivos ingeribles, en los que los protagonistas de la novela se miniaturizaban para poder navegar por las venas de un humano a bordo de una nave del mismo tamaño. Sin embargo, semejante extremo todavía pertenece al campo de la ensoñación más futurista. Más común si cabe, en películas de acción, es el concepto de estas motas inteligentes como armas invisibles al ser humano o como una suerte de red de espías miniaturizados que monitoricen nuestras vidas por completo.

No es fácil acotar en qué consiste algo tan difuso como el polvo inteligente. Pero podemos encontrar un punto de partida muy interesante en una novela mucho más reciente, ‘Presa’, escrita en 2002 por el encomiable y controvertido Michael Crichton, inventor a su vez del tecno-thriller y padre de clásicos como ‘Parque Jurásico’. En ella, una ficticia compañía ha logrado diseñar un revolucionario sistema de diagnóstico médico basado en nanotecnología. Se trata de un enjambre de robots en miniatura autosuficientes y que, en última instancia, escapan al control del humano.

Michael Crichton, inventor del 'tecno-thriller' y uno de los que más concretó el concepto de 'smart dust' en la ficción.

La diferencia es que, en el caso de la visión de Crichton, la formación de estas motas respondía a una suerte de bacterias a las que se dotaba del conocimiento necesario para desarrollar funciones concretas. La aproximación real al smart dust, por el contrario, se basa en la computación de silicio pura y dura, la misma que encontramos en cualquier equipo informático que conozcamos.

De la ciencia ficción a la ciencia

Esta extensa y recurrente biblioteca de ficción en torno al smart dust contrasta con la difusa, escasa y confusa hemeroteca que nos encontramos al hablar de ciencia (a secas). Tanto que no está claro cuál es el origen de esta tecnología ni si éste puede siquiera concretarse en un momento específico de la historia.

Para algunos expertos, debemos buscar el germen de esta idea en la agencia DARPA, la encargada de los proyectos más innovadores del ejército estadounidense. Este organismo habría estado trabajando durante décadas no sólo en los drones autónomos que todos conocemos, sino también en robots mucho más pequeños, que pudieran ser usados para misiones de observación en territorio enemigo o para la monitorización de las constantes vitales de sus soldados en el campo de batalla. De estos proyectos, parece que ninguno ha conseguido todavía llegar al estadio de implantación real.

Kristofer Pister (Universidad de California y Dust Networks) está considerado como el padre del polvo inteligente

Para otros, el verdadero padre de estas partículas inteligentes es una compañía llamada Dust Networks (ahora renombrada como Linear Technology, antaño partner del gigante Cisco), especializada en crear sistemas de conectividad para los miles de dispositivos conectados que nos podemos encontrar en entornos industriales. Lo hacían, y aquí está su mérito, basando esa red de comunicaciones en chips milimétricos.

Mientras, en el ámbito académico se apuesta por otorgar la autoría de este término a Kristofer Pister, investigador de la Universidad de California, Berkeley. No en vano, suya es la primera mención explícita del smart dust. En 1997, Pister y sus colegas acuñaron este término para describir la red de sensores milimétricos (cada uno de ellos considerado como una “mota”) en la que estaban trabajando.

“Integrado con una eficiencia informática superior, radios inalámbricas y tecnología de detección, el polvo inteligente será una solución bastante completa para estudiar los datos en tiempo real sobre personas, industrias, ciudades y el entorno natural”, explicó en su momento el investigador, quien creía que nuestra sociedad se plagaría rápidamente de estos innumerables sensores diminutos, no más grandes que granos de arroz. Dos décadas más tarde, esa premonición aún está en pañales, pero parece más plausible que nunca.

Kristofer Pister, inventor del 'smart dust'. Foto: YouTube.

Pese al consenso sobre la relevancia de Pister en la gestación de este concepto, podríamos quedarnos en esta cómoda máquina del tiempo y atinar igualmente en la particular búsqueda del tesoro: hay quien encuentra en el gran Richard Feynman el planteamiento original del polvo inteligente. Fue en 1959, cuando este notable físico defendió que “todavía hay mucho espacio en lo pequeño”. ¿Es suficiente esta afirmación para considerarle el padre de todo un concepto revolucionario de la computación miniaturizada? Tuyo es el juicio.

Desde un punto de vista tecnológico, nos encontramos con la misma discrepancia entre los expertos a la hora de señalar cuál sería el antecedente más inmediato al polvo inteligente. Para algunos la clave está en la conectividad, con lo que el ancestro del smart dust sería el MBus, un sistema de interconexión diseñado en la Universidad de Michigan específicamente para equipos de computación a escala milimétrica, capaz de consumir apenas 3.5 pJ por bit y chip.

Para otros, el embrión técnico de estas motas se encuentra en los sistemas microelectromecánicos (MEMS, por sus siglas en inglés). Esta clase de microsistemas -que ya mueven un mercado de más de 9.350 millones de dólares al año, según Yole Développement- no están restringidos únicamente al polvo inteligente, sino que es una categoría más amplia bajo la que englobar cualquier producto informático que se produzca a escalas desde un micrómetro (una millonésima parte de un metro) a un milímetro (milésima parte de un metro).

Pero ¿qué es el polvo inteligente?

Sea quién sea el padre de la criatura, a grandes rasgos hablamos de motas (pequeños sistemas microelectromecánicos conectados de forma inalámbrica y autónomos energéticamente), geográficamente diseminados, sensibles a la luz, temperatura, localización, presión, vibraciones, magnetismos o determinadas composiciones químicas. Se trata de dispositivos de escala milimétrica o más allá, apenas perceptibles para el ojo humano, que no sólo pueden sensorizar nuestro entorno, sino que teóricamente también podrán llevar a cabo acciones sin intervención humana en función de la información que obtengan.

“Los avances en las comunicaciones inalámbricas y las tecnologías de sistemas mecánicos microelectrónicos han permitido el desarrollo de redes de una gran cantidad de pequeños sensores multifuncionales de bajo coste y bajo consumo”, reza una concisa definición a cargo de los científicos Imad Mahgoub y Mohammad Ilyas.

El 'smart dust' consiste en muchos minúsculos sistemas electromecánicos conectados de forma inalámbrica, autónomos energéticamente y geográficamente diseminados

“Las redes de sensores inalámbricas constan de una gran cantidad de nodos que pueden desplegarse de forma aleatoria y densa. Los nodos son pequeños componentes electrónicos capaces de detectar muchos tipos de información del entorno, incluida la temperatura, la luz, la humedad, la radiación, la presencia o la naturaleza de organismos biológicos, características geológicas, vibraciones sísmicas, tipos específicos de datos informáticos y más”. Y han sido precisamente esos recientes avances en la técnica los que han hecho posible que estos componentes sean pequeños, potentes y energéticamente eficientes, capaces de recopilar, procesar y comunicar valiosa información a otros nodos y al mundo exterior.

¿Son unas definiciones demasiado densas? No es casual: estamos tratando de aunar en un mismo producto final varias técnicas y tendencias tecnológicas dispares. De hecho, cada una de estas motas de polvo de nuevo cuño está compuesta de tres grandes elementos: los sensores que detectan e interactúan con el entorno, los sistemas de procesamiento para realizar cálculos locales y el subsistema de telecomunicaciones, con el que poder enviar y recibir datos desde y hacia el exterior.

En esas, el polvo inteligente constituye la siguiente era de la computación, el paso que falta después de la llegada del Internet de las Cosas y el edge computing. El culmen de la hiperconectividad que trae consigo la 5G. La obra maestra del camino recorrido por la industria de los semiconductores hacia la miniaturización de los chips. Una tecnología que no será una mera evolución, sino una disrupción en toda regla, no tanto por los enormes desafíos técnicos que supone, sino por las nuevas posibilidades que se abrirán ante nosotros.

Sistemas microelectromecánicos

No te preocupes si al leer semejante palabro has tenido que volver sobre cada una de sus letras e, incluso así, sigues sin entender nada. Estos sistemas microelectromecánicos inalámbricos (conocidos por sus siglas en inglés, MEMS) son, en esencia, simples ordenadores con su procesador de turno, su conexión a internet, y varias interfaces de entrada en las que sustituiremos el teclado y el ratón por sensores de temperatura, cámaras de toda índole, acelerómetros, etc.

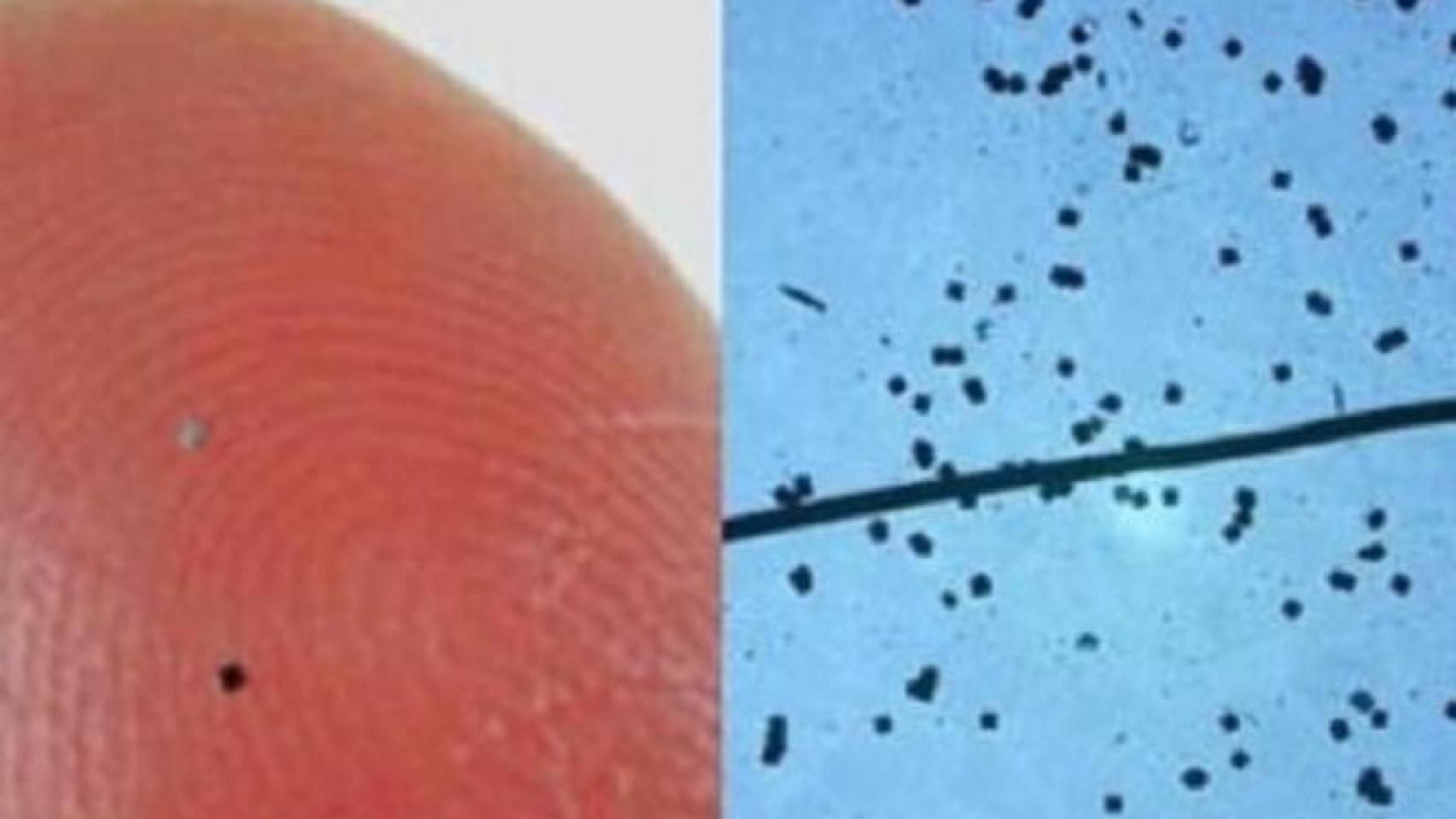

¿Dónde está la gracia entonces del asunto? Como ya hemos anticipado, a veces el tamaño sí importa. Y esta es una de esas situaciones: los MEMS se producen a escala milimétrica o -en un futuro todavía utópico- micro o nanoscópica, prácticamente imposibles de percibir por el ojo humano. Ahora replanteémonos cómo reducir a menos del tamaño de tu uña todo lo que hoy integra un dispositivo electrónico, incluyendo las siempre tediosas y voluminosas baterías que le proporcionan una fuente de alimentación completamente autónoma.

Hoy en día existen motas de polvo inteligente de apenas cinco mm. Pero el objetivo es rebajar su tamaño hasta un milímetro

Para ponernos en situación, un nanómetro equivale a una mil millonésima parte de un metro (1 nm = 10−9 m) o a la millonésima parte de un milímetro. El diámetro de un ribosoma es de unos 20 nm y los pulmones humanos solo pueden retirar partículas superiores a 200 nanómetros. Esta es la escala en la que el polvo inteligente busca hacerse un hueco protagonista dentro de unas décadas.

Antes, pendientes de que la miniaturización de la electrónica siga su curso, estaremos en la escala milimétrica, igualmente impresionante: un grano de arroz suele medir unos cinco milímetros, por los 40 de una lombriz común o los 55 de un huevo de gallina.

Estamos pues ante un pequeño, pequeñísimo, aparato digital, que apenas podemos ver ni tocar, y que en su interior puede llevar un sinfín de sensores, estar conectado en tiempo real con un centro de datos y, en el caso de que se dote de brazos robóticos (de nuevo, en un tamaño extraordinariamente reducido), capaz también de llevar a cabo acciones en nuestro entorno real.

Una mota de polvo inteligente de apenas cinco milímetros.

Todo ello, tanto la recopilación de datos como las decisiones de los MEMS o sus movimientos, puede gestionarse en remoto, como quien controla un coche teledirigido o un dron, y asimismo -aquí es dónde se desata la locura- de manera local, con un comportamiento definido por un sistema de inteligencia artificial que previamente ha sido instalado en el equipo.

El propio Pister, junto a sus colegas Warneke, Last y Liebowitz, plantea el tamaño en esta doble vertiente, el gran reto y la gran promesa del smart dust: “Explorar las limitaciones tecnológicas de la microfabricación es nuestra meta fundamental. Por su tamaño discreto, funcionalidad sustancial, conectividad y bajo coste, estas motas facilitarán nuevos modos de interactuar con el medio ambiente, ofreciendo más información de más lugares de manera menos intrusiva (…) El polvo inteligente requiere de avances tanto evolucionarios como revolucionarios en miniaturización, integración y gestión de la energía”.

Con ello, queda claro que el primer reto al que se enfrenta la industria es conseguir reducir el tamaño de los actuales dispositivos computacionales a la escala que exige el smart dust.

“Actualmente estamos produciendo equipos en tamaños de hasta cinco milímetros, pero hemos de bajarlo a un milímetro. La cosa se complica cuando tenemos en cuenta que hay unos límites en el mundo de la electrónica, ya que conforme se reduce el tamaño se va reduciendo también el diferencial de tensión, lo que imposibilita su funcionamiento”, me explicaba hace un tiempo José Luis Pérez, analista de Penteo en España. “Al igual que sucede con el Internet de las Cosas, debemos incrementar notablemente la autonomía de estas motas, aunque en este caso hay factores nuevos a tener en cuenta como la distancia y frecuencia en que se encuentren unas de otras. En cuanto al coste, ya sabemos que con el IoT no está siendo nada barato escalarlo a grandes despliegues, un problema que se va a reproducir con creces en el caso del smart dust aunque, de los tres retos, será el que se superará más rápido”.

Aunque parezca imposible, lo cierto es que hay muchos avances en miniaturización que nos invitan a ser optimistas. Por ejemplo, químicos de la Universidad de California San Diego han conseguido ya crear partículas de silicio capaces de autoensamblarse, lo que rompe con muchas de las limitaciones de tamaño en estos dispositivos que se deben a los propios procesos de fabricación.

El autoensamblaje de las partículas de silicio y los avances en miniaturización de semiconductores invitan al optimismo

A su vez, investigadores de la Universidad de Berkeley también están trabajando en sensores que apenas ocupen un milímetro cúbico. La propia Dust Networks -creada por Pister- ha conseguido ya rebajar la escala hasta el centímetro, de forma comercial y masiva. Otro grupo de trabajo de la Universidad de Michigan ha dado vida a la Micro Mote, un ordenador de apenas dos milímetros de ancho. Y, en 2016, fueron los genios de la Universidad de Stuttgart quienes crearon cámaras de alta calidad que apenas superaban el tamaño de un grano de sal.

Inalámbricos

El segundo de los elementos clave de esa compleja definición es el de “inalámbricos”. Parece una obviedad, pero parémonos un segundo a ver el alcance brutal que el polvo inteligente puede tener en estas lides.

Cada una de las motas que conforman este smart dust, cada uno de esos MEMS, está conectado entre sí, con otros dispositivos de nuestro entorno (como nuestros móviles o un wearable) o respecto a un punto principal (centro de datos, el monitor que controla un médico, etc.).

Así pues, más que polvo debemos imaginar que estamos ante una gigantesca telaraña: una red de nodos conectados entre sí y capaces de intercambiarse mensajes e información procedente de sus respectivos sensores.

“El potencial completo del smart dust solo se puede lograr cuando los nodos sensores se comunican entre sí o con una estación base central”, reconocen Pister y cía. “La comunicación inalámbrica facilita la recopilación simultánea de datos de miles de sensores. Hay varias fórmulas posibles: las comunicaciones de radiofrecuencia y ópticas tienen sus fortalezas y debilidades”.

¿Dos tipos distintos de comunicaciones? ¿No nos estamos complicando demasiado?

A grandes rasgos, la primera de esas alternativas -la radiofrecuencia- es la más conocida por el público común. Apenas requiere niveles mínimos de potencia y ya existen antenas tan delgadas como un bigote, de apenas unos “cientos de milímetros cúbicos”. La industria ya está trabajando en los tamaños más pequeños, cuando realmente puedan integrarse estas antenas en dispositivos imperceptibles a nuestros sentidos.

Se trata de una red de nodos conectados entre sí y capaces de intercambiarse mensajes e información procedente de sus respectivos sensores.

La otra posibilidad, las comunicaciones ópticas, pasa por técnicas como los láseres y receptores de diodos. Por suerte, estos sistemas son intrínsecamente pequeños, y los circuitos de transmisión y detección para la comunicación óptica usan incluso menos energía que sus homólogos de radio.

“La comunidad investigadora busca nuevos entornos en los que generar ideas innovadoras y demostrar su eficacia. Un nuevo paradigma más allá de la computación de escritorio está capturando la imaginación de los diseños de sistemas: la llamada era ‘post-PC’. Las redes de sensores inalámbricos son un área que promete generar aplicaciones importantes y exige nuevos enfoques para los problemas de redes tradicionales”. Esta era la conclusión de otro paper, en este caso del año 2000, firmado por Pister en compañía esta vez de los profesores Joseph M. Kahn y Randy Howard Katz.

En cualquier caso, y al margen de la modalidad de conectividad en el dispositivo, las comunicaciones de estas motas a gran escala se tendrán que hacer presumiblemente a través de las redes de telecomunicaciones que todos conocemos en la actualidad. Un terreno en el que la quinta generación (5G) de redes móviles se antoja como la gran solución para ofrecer no sólo el ancho de banda necesario para conectar toda esta maraña de objetos, sino también hacerlo con una latencia tan baja que permita tomar acciones al instante y sin que las redes se colapsen ante una alta densidad de “motas” operando en un mismo momento y lugar.

Geográficamente diseminados

Si existe esa conectividad a gran escala, podemos tejer auténticas redes de telaraña con millones de motas allá donde deseemos. O, mejor aún: en todos los lugares imaginables. Es el último de los factores definitorios de esta tecnología, el de ser geográficamente diseminada.

Este smart dust podrá extenderse por la atmósfera sin más frontera que nuestros anhelos de sensorizarlo todo. Adentrarse en oficinas, naves industriales, fábricas o bosques indómitos. Sumergirse en el frío océano o sobrevolar nuestros cielos. Posarse en los suelos de nuestras calles o en las paredes de nuestro hogar.

Dependiendo del caso de uso, se podrán adherir motas de polvo individuales a los objetos que se desean monitorizar o, simplemente, podremos diseminar una gran colección de motas al azar en un medio ambiente. Las motas de polvo inteligente registrarán las lecturas de los sensores y, cuando se les solicite, transmitirán estas lecturas mediante sus dispositivos de telecomunicaciones, ya sean ópticos o por radiofrecuencia; también en dependencia de la distancia a la que se encuentre el smart dust del objetivo final al que enviar la información.

El 'smart dust' se podrá adherir a los objetos que se desean monitorizar o, simplemente, podremos diseminar una gran colección de motas al azar en un medio ambiente

E incluso una misma mota pueda comunicarse de distintas formas en función de lo que se pretenda en cada momento: imaginen una red de sensores militares desplegados en una zona de batalla, que puedan tanto ser leídos por drones autónomos que los sobrevuelen como enviar actualizaciones periódicas por satélite a un cuartel general. De hecho, el polvo inteligente se antoja como una extraordinaria alternativa cuando necesitamos hacer mediciones en entornos donde los sensores cableados no se pueden utilizar o dan lugar a errores de medición.

Estas motas actúan como ojos, oídos (y brazos) a escala microscópica. Todo dependerá de los sensores con que las dotemos, desde cámaras hasta medidores de temperatura, químicos o variables biológicas.

“La industria multimillonaria de los MEMS ha estado creciendo durante varias décadas, con mercados importantes en sensores de presión y acelerómetros para automóviles, sensores médicos y sensores de control de procesos”, plantea el documento de Pister al que ya hemos hecho referencia al inicio del reportaje. “Los recientes avances en tecnología han colocado a muchos de estos procesos de sensores en curvas de tamaño, potencia y costo que disminuyen exponencialmente”.

Imaginemos todas sus aplicaciones potenciales. Desde la medicina (con motas recorriendo nuestras venas, intestinos o cerebro -IEEE Spectrum ya acuñó el concepto de “polvo neural”- y tomando medidas constantemente sobre nuestro estado de salud, avisando al médico cuando haya una urgencia) hasta la industria (con MEMS que pueden introducirse en el interior de pozos petrolíferos, en la observación de pequeños desperfectos en un vehículo sin interrumpir la cadena de montaje…), las comunicaciones (sirviendo de repetidores de señal inalámbrica) hasta la agricultura de precisión, la seguridad y vigilancia policial…

Stephen Hawking, en una foto de archivo.

La frontera, esa que decimos se dibuja infinita, va más allá de nuestro planeta. Parece una locura, pero la propuesta es del mismísimo Stephen Hawking: el popular astrofísico propuso enviar polvo inteligente al espacio, en lugar de humanos, mediante un cañón láser que alcanzara distancias imposibles en la actualidad.

El polvo inteligente, hoy

El smart dust es una de las tecnologías más prometedoras de nuestros tiempos, pero su grado de madurez todavía es muy bajo. La firma de análisis Gartner limita los proyectos más viables a los llevados a cabo en la DARPA norteamericana (cámaras miniaturizadas integradas en estas partículas inteligentes) o la Universidad de Stuttgart, tildando de 'embrionaria' esta tendencia, que ha alcanzado menos de un 1% de su potencial.

Otras firmas de investigación, como Penteo, detallan su potencial en áreas como el medio ambiente (para la detección de radiación o de gases nocivos, punto en el que coincide con la visión de David Monahan, director de Investigación, Seguridad y Gestión de Riesgos en Enterprise Management Associates), la agricultura de precisión, la medicina (ya se ha aprobado en EEUU el uso del primer sensor nanométrico para el cuerpo humano), la industria (detección de defectos en la maquinaria o de corrosiones en tuberías), el ámbito laboral (para la monitorización de las condiciones adversas de los trabajadores) e incluso en la carrera espacial (para reducir el tamaño de los equipos informáticos y, de este modo, bajar el gasto en combustible que requiere cada lanzamiento).

A pesar de este estado embrionario, ya hay algunas propuestas reales que se acercan mucho a este concepto de polvo inteligente y que merecen nuestra atención. HP, sin ir más lejos, ha sellado un acuerdo con la petrolera Shell para instalar un millón de sensores diminutos (“del tamaño de una caja de cerillas”) en sus plataformas de extracción. ¿El objetivo? Monitorizar el ecosistema en que se encuentran estas explotaciones y poder predecir acontecimientos como terremotos, prevenir accidentes e incluso ahorrar costes al poder entender mejor el funcionamiento de las rocas mediante las vibraciones que se producen al obtener el crudo.

El ecosistema de startups, aunque pequeño, es tremendamente pujante. Así, encontramos compañías como Ambiq Micro (la más antigua de todas, fundada en 2010 y dedicada al desarrollo de microcontroladores a escala milimétrica con bajo consumo energético) o PsiKick (que vio la luz en 2012 para comercializar sus propios sistemas basados en chips de bajo consumo). Esta última ya ha hecho algunas demostraciones prácticas de las capacidades de sus minúsculas motas inteligentes, como la incorporación de un sensor de monitorización cardíaca en un cuerpo humano.

Si ampliamos las miras hacia los sistemas microelectromecánicos en general, encontramos alguna compañía más digna de tener en cuenta en el incipiente mercado que está abriendo el polvo inteligente. Es el caso de las startups Amphenol Advanced Sensors, Linear Technology, MEMSIC, Millennial Net o Moog, quienes comparten bases con el smart dust, pero están más ligadas a nichos, como el IoT o los semiconductores.

Cómo controlar lo invisible

Ya han visto cómo el polvo inteligente puede cambiar por completo nuestro mundo en base a esa hiperconectividad y la monitorización constante de todo y todos, en todo momento. Y si antes hemos plasmado sus enormes bondades, no es menos cierto que esta revolución trae consigo numerosos riesgos y debates.

El primero es obvio. ¿Cómo podemos controlar algo que no podemos ver? ¿Cómo salvaguardar espacios de intimidad cuando puede haber minúsculas motas inteligentes vigilando nuestros actos? ¿Podemos caer en una suerte de ‘Gran Hermano’ en el que todo lo que hagamos rinda cuentas ante los que controlen la información de esos sensores?

“En lo que respecta a la información en sí dejamos de tener el control de aquella que generamos, deja de pertenecernos y se hace pública. Con esa pérdida perderemos, en parte, nuestra identidad ontológica y humana, que incluso puede que pase a manos de las máquinas poderosas e inteligentes”, explica en uno de los textos más claros sobre el tema, publicado por Migdalia Pineda de Alcázar, de la Universidad del Zulia (Venezuela).

Todos nos convertiremos en objeto de monitorización, "en cosas ubicables, identificables y regulables"

Aunque su referencia atañe al predecesor del smart dust, el ya analizado Internet de las Cosas, lo cierto es que sus conclusiones son mucho más relevantes en este escenario más intensivo si cabe: “Todos nos convertimos en objeto de monitoreo, en cosas ubicables, identificables y regulables. Y así vamos desdibujando parte de nuestra identidad como sujetos autónomos y caemos en un entramado de relaciones con otros que cada vez tienden a ser más artificiales, superficiales y vertiginosas”.

No en vano, el debate sobre quién tendría el control de este polvo inteligente está aún por resolverse. En el mundo actual, es fácil saber quién y cómo nos está monitorizando: Google y las redes sociales lo hacen en nuestra actividad digital, en los centros comerciales o edificios de oficinas hay cámaras que rastrean los flujos de los visitantes con fines comerciales y, por supuesto, el gobierno cuenta con cámaras de vigilancia en barrios conflictivos, estaciones de tren y aeropuertos o la extensa red de radares en las carreteras.

Esto es relativamente sencillo porque podemos ver esos dispositivos y, al mismo tiempo, tienen acotado su espacio de actuación al lugar donde están instalados. Pero con las motas inteligentes se incumplen ambos parámetros: ni podremos verlas ni será tan sencillo garantizar que esos dispositivos no estén fuera de donde la Ley les habilite. Igualmente, y aún en el caso de saber que estamos siendo monitorizados por ese polvo, será complicado saber qué motas concretas están presentes y, por ende, quién es el que está gestionando nuestra información o con qué propósitos.

Si esto es un problema de difícil resolución, el siguiente definitivamente es la gran barrera que potencialmente puede acabar con el smart dust antes de que nazca siquiera: la ciberseguridad.

Un estudio de Hewlett Packard señalaba recientemente que el 70% de los dispositivos del Internet de las Cosas tiene alguna vulnerabilidad en la seguridad en sus contraseñas, además de tener problemas con cifrado de datos y permisos de acceso. El polvo inteligente heredará gran parte de estas lagunas con mucha probabilidad. Y sus consecuencias pueden llegar a ser dramáticas.

Para muestra, un botón. En 2018, un ciberdelincuente logró acceder a los sistemas de un casino mediante una simple pecera cuyos sistemas de monitorización estaban conectados a internet. Según explicó la firma Dakrtrace, que descubrió el incidente, los atacantes se aprovecharon de la débil seguridad de este dispositivo para entrar en la red del establecimiento y, una vez dentro, acceder a las bases de datos y otra información sensible de la compañía.

Imaginen lo que podría ocurrir si una mota de polvo se ve comprometida. No al hablar de aquellas que sensorizarán nuestro entorno o el medio ambiente, sino de aquellas que tengan como misión vigilar -e incluso actuar- sobre nuestra salud. Un ciberdelincuente podría masivamente alterar parámetros vitales de cientos de millones de personas, provocando desde falsas alertas médicas hasta interferir en el funcionamiento mismo de marcapasos o bombas de insulina. Las consecuencias podrían ser dramáticas.

Ya en 2015, un investigador consiguió desactivar el ventilador de un equipo de anestesia, que estaba conectado a la red con un protocolo de seguridad de 1990. Un año más tarde, un grupo de investigación de seguridad descubrió una vulnerabilidad en un marcapasos, fabricado por uno de los mayores proveedores en este tipo de dispositivos, por la que se podría comprobar el estado del dispositivo y su configuración de forma remota.

Ahora expandan estos conatos de catástrofe al escenario de millones de motas conectadas a la red. Dispositivos que, además, tendrían difícil su actualización periódica en forma de parches que corrigieran esos fallos (tanto por criterios de eficiencia energética como de la propia heterogeneidad de los mismos).

Sin duda, un tema en el que queda mucho por trabajar, pero que no resta ni un ápice de interés -más bien al contrario- a la magia del smart dust y las potencialidades que ofrece como culmen de esta ruptura del status quo que tenemos la suerte de estar viviendo en nuestros días.