Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981, ha muerto este domingo a los 100 años de edad, según ha informado su hijo. El líder demócrata ganó el Premio Nobel de la Paz en 2002.

El mandatario ha fallecido tras llevar años enfrentándose a un cáncer de piel que se había extendido al hígado y al cerebro. Desde el Centro Carter informaron en febrero de 2023 que se había decidido suspender el tratamiento médico y abandonar el hospital, para pasar en su casa bajo cuidados paliativos el tiempo que le quedase de vida.

Carter ha batido el récord de presidente más longevo de la historia de EEUU, al ser centenario, y también conquistó el registro del matrimonio presidencial más largo, por los 77 años que estuvo casado con su esposa Rosalynn, quien murió en noviembre de 2023.

Hubo un momento en el que Jimmy Carter se podía considerar la persona más afortunada del mundo. Como dicen los americanos, el hombre adecuado en el lugar adecuado. Gobernador de Georgia, Carter tenía el encanto del candidato del sur en el partido del norte, una combinación que rara vez sale mal. Tras un intento frustrado por acompañar en el ticket electoral a McGovern en las elecciones de 1972, Carter no solo consiguió la nominación como candidato a la presidencia por parte del partido demócrata, sino que lo hizo justo en el momento en el que el Partido Republicano se venía abajo estrepitosamente.

Baste decir al respecto que su rival en las elecciones de 1976, el presidente Gerald Ford, no dejaba de ser el vicepresidente de Richard Nixon, la viva imagen de la perversión política, el hombre que tuvo que dimitir a medio mandato tras verse acorralado por sus propias mentiras. A los ojos de la mayoría de los estadounidenses, Ford representaba lo más oscuro de los oscuros años setenta: una década de corrupción, de excesos de poder, de espionaje interno gracias al FBI de Edgar Hoover y de extrañas maniobras en el extranjero, cortesía de Henry Kissinger.

Una década que no solo había visto lo peor de la política estadounidense en forma de escuchas ilegales en el complejo Watergate, sino que había sido el escenario de la peor crisis económica desde la posguerra, de una inflación rampante que coincidía con un estancamiento en el crecimiento del PIB y de un aumento salvaje de la inseguridad. Si los sesenta habían sido en Estados Unidos y en Occidente la década del amor y la esperanza, los setenta representaban la violencia, el cinismo y el sálvese quien pueda.

Jimmy Carter durante un acto en febrero del año 1980.

En ese contexto, el idealista Carter no podía perder. Era el hombre llamado a llevar al Partido Demócrata a la Casa Blanca por primera vez desde los tiempos de Lyndon B. Johnson. A sus 50 años, y tras las muertes recientes del propio Johnson y de Harry Truman, tenía todas las papeletas para convertirse en el único presidente vivo de su partido, lo que suponía en principio un gobierno sin ataduras ni presiones. Cuando se confirmó que los demócratas ganaban en Texas, por última vez hasta la fecha, todo quedó sentenciado: Carter no había arrasado (un millón y medio más de votos que Ford, apenas un 2% del voto popular), pero partía con la legitimidad suficiente para proponer un nuevo comienzo en los Estados Unidos.

El problema de Carter era que, en demasiadas ocasiones, su reino no parecía ser de este mundo. El nuevo presidente tenía su propia agenda al margen del partido y al margen de los politiqueos de Washington, ciudad símbolo a la que le tenía un especial desagrado como buen sureño. Carter era un maverick y eso a veces gustaba y a veces no, pero, en cualquier caso, le dejaba demasiado expuesto. No tenía un partido detrás volcado en protegerle, no tenía una prensa que le apoyara sistemáticamente y no tenía un Congreso que respaldara sus leyes sin rechistar.

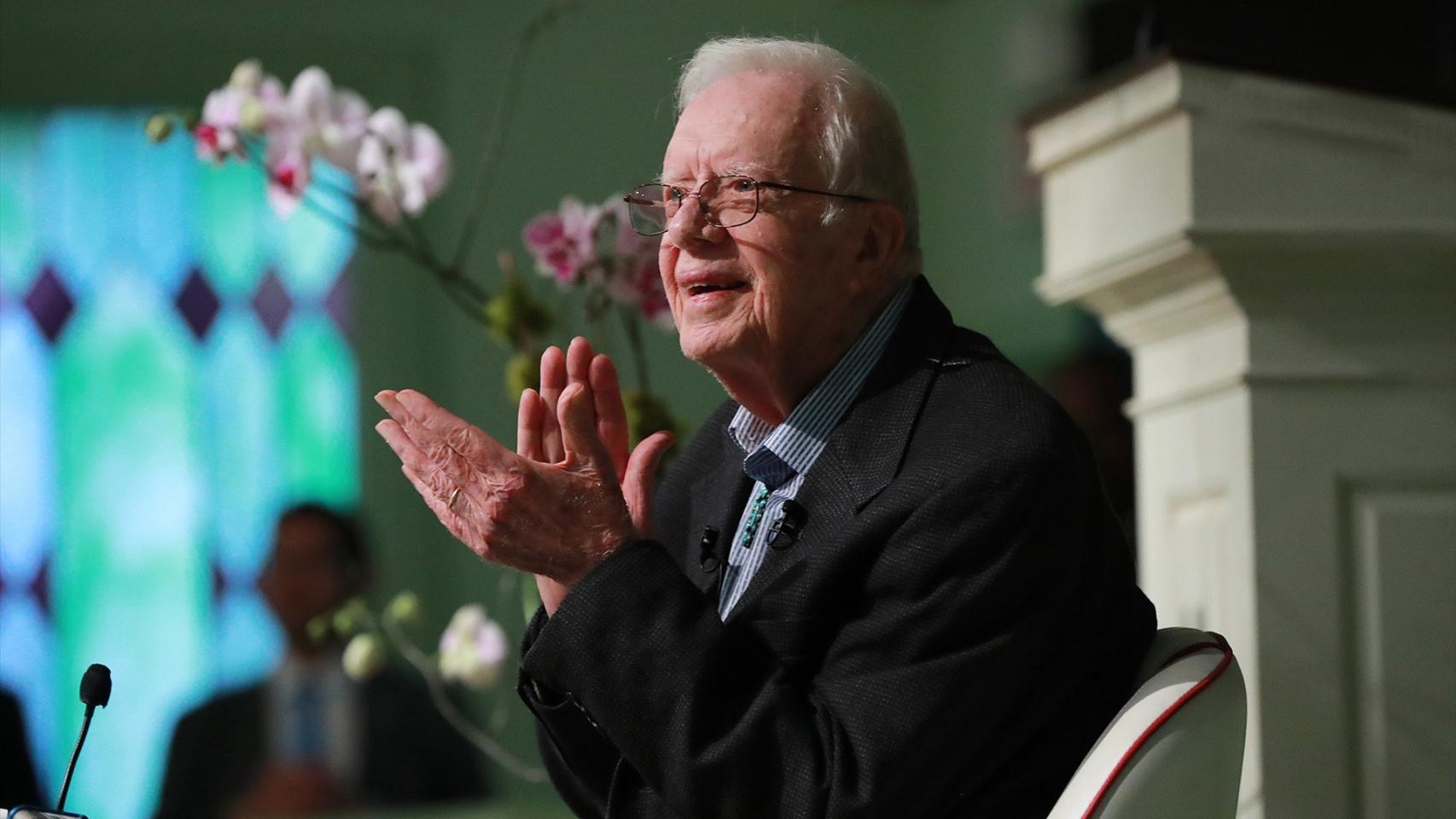

El expresidente estadounidense Jimmy Carter.

Con todo, el mandato de Carter estuvo a la altura de lo que se esperaba… o al menos lo estuvo durante los dos primeros años. Logró defender los derechos de los homosexuales frente a los ataques del senador Briggs, fue clave en la mediación entre egipcios e israelíes en los acuerdos de Camp David de 1978, acercó posturas con China -incluso renunció a reconocer la soberanía de Taiwán- para aislar más a la Unión Soviética, las tasas de criminalidad bajaron y, aunque los problemas con la inflación continuaron, al menos se vieron acompañadas por un crecimiento del PIB en torno al 5% después de varios años de recesión.

Prueba de la pujanza de Carter y de su buena estima entre el electorado es que en noviembre de 1978, los demócratas renovaron sus mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, algo tremendamente inusual cuando un partido ocupa la Casa Blanca. De hecho, solo se ha dado una vez más desde entonces, cuando los republicanos repitieron sus mayorías en 2004, además de reelegir a George W. Bush como presidente del país. Carter, un tipo siempre sonriente, un empresario del campo, cultivador de cacahuetes, se aproximaba a toda velocidad a cuatro años más de mandato en las elecciones de 1980 hasta que, de repente, se le cruzó 1979 por el camino.

La crisis de los rehenes

Si hay un año negro por excelencia para un presidente estadounidense -delitos aparte-, ese año es 1979 y ese presidente es Jimmy Carter. Empezó el año con un 50% de aceptación entre la ciudadanía y a los seis meses ya había bajado al 28%. La inflación se disparó a máximos históricos (13,3% anual), la delincuencia repuntó, la carismática figura de Ronald Reagan empezó a asomar después de un intento fallido en 1976 y, sobre todo, la crisis energética mundial se cebó con Estados Unidos, lo que provocaría una nueva recesión en 1980 y la pérdida de millones de puestos de trabajo.

¿Podría Carter con su discurso campechano y antisistema haber superado todos esos reveses? Tal vez. Lo que acabó de condenarle fue la crisis de los rehenes de Irán y su gestión errática de la misma. Carter, que ya había recibido con hostilidad la revolución de los ayatolas y que condenaba con firmeza las escaramuzas de la Unión Soviética en Afganistán antes de la invasión definitiva del país en diciembre de 1979, se encontró ante un conflicto que le superaba por completo.

Jimmy Carter y Walter Mondale en la Convención Nacional Demócrata en 1976 en Nueva York.

El 4 de noviembre, varios “estudiantes” tomaron a la fuerza la embajada estadounidense en Irán, tomando a cincuenta y dos rehenes. En un principio, la crisis exterior reforzó la imagen de Carter, como es habitual en estos casos, devolviéndole a los niveles de aceptación previos a la crisis energética. Sin embargo, su incapacidad para llegar a un acuerdo con el régimen de Teherán y devolver a casa a los diplomáticos y demás trabajadores de la embajada, acabó erosionando su mandato: Estados Unidos no podía depender de un hombre que estaba siendo humillado sistemáticamente por una banda de radicales.

Las imágenes de Walter Cronkite, por entonces uno de los periodistas más populares del país, terminando su informativo de la CBS con la cuenta de días que llevaban presos los rehenes, junto al fracaso constante de cualquier iniciativa diplomática, fueron demasiado para la reputación de Carter. El presidente intentó varias operaciones militares de rescate, casi a la desesperada, pero todas fracasaron. Irónicamente, la liberación total de la embajada solo se produjo, gracias a la colaboración de Canadá, en enero de 1981, cuando Ronald Reagan acababa de tomar posesión del cargo.

Cuarenta años dedicados a la mediación

Porque sí, obviamente, Reagan ganó a Carter en 1980. Una derrota humillante, además: ocho millones y medio de votos menos que su rival y apenas 49 votos electorales -Carter solo ganó en siete estados, incluyendo al menos su Georgia natal- en lo que suponía el peor resultado de un presidente en el cargo desde que Herbert Hoover cayera contra Franklin Delano Roosevelt en plena Gran Depresión.

Esa derrota y esos dos últimos años de mandato eclipsaron por completo los dos anteriores. Carter quedaría recordado desde entonces como el hombre que no fue Reagan: que no consiguió enderezar el rumbo económico del país y que no supo ser suficientemente duro en política internacional. No es casualidad que los demócratas tardaran doce años en volver a la Casa Blanca, gracias, precisamente, a otro hombre del sur, Bill Clinton, también sonriente y campechano, pero con una ambición política de la que Carter siempre careció.

Jimmy Carter en una imagen de archivo.

Olvidado en la política estadounidense, donde Washington nunca le perdonó su desconfianza, Carter dedicó los últimos cuarenta años de su vida sobre todo a mediar en conflictos extranjeros, desde Corea del Norte hasta los Grandes Lagos de África, aunque sin olvidar nunca Oriente Medio. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002 por su actividad diplomática y defendió su agenda social sin titubear, mostrándose en contra de la pena de muerte y de la vulneración de derechos humanos a los presos de Guantánamo. También se opuso vehementemente a la guerra de Irak, el único expresidente estadounidense en hacerlo.

Carter, quien criticó sin ambages la invasión rusa de Ucrania después de años avisando de los peligros que podía deparar el imperialismo de Putin –“un hombre parecido a Brezhnev”, según sus palabras de 2014, cuando urgía a devolver Crimea a los ucranianos-, falleció hoy en su domicilio de Georgia. Aunque aún se desconocen los motivos de su muerte, Carter llevaba años luchando contra las secuelas de un tumor cerebral que le hicieron pasar por quirófano en 2019. A sus 100 años, se convierte en el expresidente estadounidense más longevo de la historia.