Las precipitaciones primaverales han dado un respiro a la sequía persistente que afecta a varias regiones de España desde hace años. Frente a la escasez de agua potable, se han propuesto todo tipo de soluciones, más allá de las limitaciones al consumo: desde barcos con millones de litros de agua dulce hasta estaciones flotantes y desaladoras portátiles, como las que se van a instalar en Barcelona y otras 12 localidades catalanas en los próximos meses.

Hay otros proyectos más ambiciosos, como el plan de Acuamed (Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas) aprobado hace un año por el gobierno español, que prevé instalar plantas desalinizadoras alimentadas con placas fotovoltaicas y adaptar las ya existentes tanto en Cataluña como en Andalucía. Mientras tanto, científicos de todo el mundo siguen desarrollando soluciones para que ese proceso de conversión del agua del mar en agua potable sea más barato y eficiente desde el punto de vista energético. En ese contexto, investigadores de la Universidad Nacional de Australia han desarrollado un nuevo método que permite ahorrar hasta un 80% de la energía necesaria para la desalinización con respecto a las soluciones convencionales.

La investigación, publicada esta misma semana en Nature Communications, se basa en las posibilidades que ofrece la desalación por termodifusión (TDD, por sus siglas en inglés) o efecto Soret, un fenómeno físico que permite separar el agua de la sal gracias a una variación leve de la temperatura. Para lograrlo, se requiere muy poca energía y esta puede proceder de pequeños colectores térmicos unidos a placas solares o de fuentes de calor residual industrial. Eso permitiría una desalinización mucho más barata... y no es su única ventaja. Frente a otras soluciones que pueden ser muy perjudiciales para el medioambiente, la TDD no perjudica en ningún caso a la vida marina y facilita el vertido del agua salada al mar en óptimas condiciones.

El problema de las desaladoras

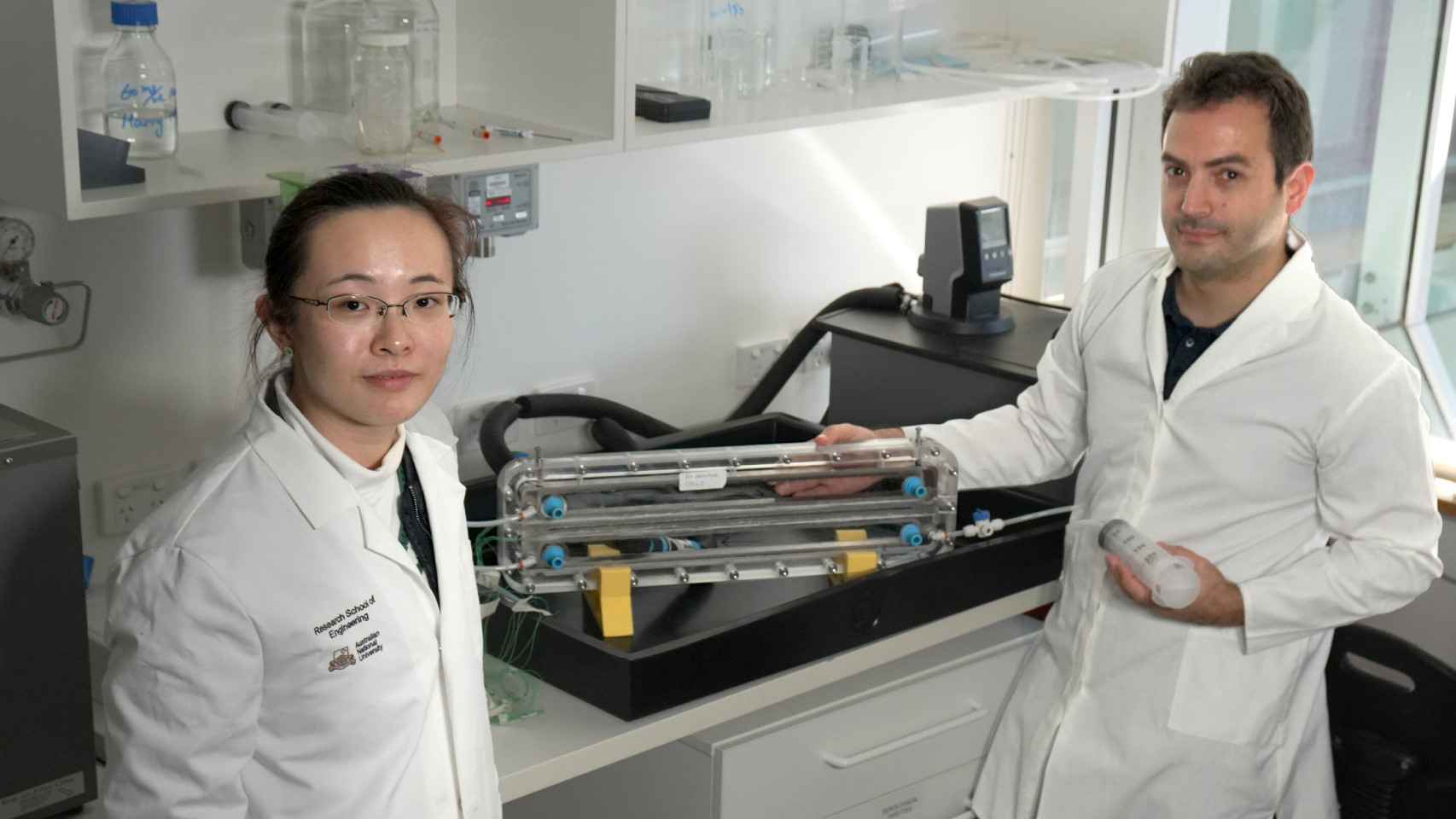

Para desarrollar este nuevo método, la estudiante de doctorado Shuqi Xu y el catedrático Juan Felipe Torres, coautores del estudio, analizaron primero los métodos de desalinización ya existentes, encargados actualmente de convertir en agua potable más de 100 millones de metros cúbicos de agua salada al día en todo el mundo. "Nuestro sueño es hacer posible un cambio de paradigma en la tecnología de desalación, basado en métodos que puedan ser impulsados por el calor a baja temperatura de nuestro entorno", sostiene Torres.

La sequía es un problema que afecta a numerosas regiones del planeta, y la escasez se va a ver agudizada en los próximos años por factores como el cambio climático, el aumento del uso de agua para la agricultura o para refrigerar centros de datos, cada vez más necesitados dada la explosión de la IA.

Vista general de la desaladora de Sagunto (Valencia)

Por eso es necesario encontrar alternativas a las tecnologías de desalinización convencionales, que hasta la fecha se dividen en dos categorías. Por un lado están los métodos basados en materiales, como la ósmosis inversa, la más extendida actualmente ya que 'sólo' gasta entre 3 y 7 kWh de energía por m3 de agua, la electrodiálisis o los materiales adsorbentes de iones, que se utilizan para crear membranas capaces de separar el cloruro de sodio del agua.

Por otro lado, están los métodos basados en la energía térmica, como la evaporación interfacial o la desalinización por congelación. Estas soluciones son muy atractivas, porque funcionan a partir de calor residual o irradiación solar, pero el proceso de desalinización y el cambio de fase provoca depósitos calcáreos, incrustaciones y corrosión, lo que eleva los gastos de mantenimiento. Además, sus requerimientos de energía son todavía muy elevados, ya que utilizan unos 100 kWh por m3 de agua.

[El invento malagueño contra la sequía para tener agua potable siempre: produce 1.000 litros al día]

El otro gran problema que plantean estos métodos es que pueden acabar con la vida marina más pequeña por el calor, el estrés o los productos químicos, además de inmovilizar a las especies más grandes contra las rejillas de entrada de los sistemas de desalinización. Una vez terminado el proceso, suele verterse al mar agua con un contenido de sal muy elevado, superior al 30%, con lo que se hunde hasta el fondo marino e implica un grave daño para los ecosistemas.

Frente a estos inconvenientes, el equipo de Torres y Xu propone aprovechar las posibilidades que ofrece la termodifusión, un fenómeno omnipresente en la naturaleza descrito por primera vez en 1879. Se ha usado en algunas aplicaciones de ingeniería, como el enriquecimiento de uranio en el Proyecto Manhattan liderado por Robert Oppenheimer, que dio cmo resultado las primeras bombas atómicas desarrolladas por EEUU, o la predicción de la distribución de hidrocarburos en yacimientos de petróleo.

Diagrama de la desaladora termodifusiva

Sin embargo, "aún no se han conseguido aplicaciones de alto rendimiento basadas en la termodifusión, como la desalinización termodifusiva (TDD)", señalan los autores en el artículo. Y para demostrar que es posible han construido un prototipo, un primer paso hacia una alternativa viable a las grandes y costosas desaladoras ya en funcionamiento, que plantean numerosas dificultades para su instalación en países en desarrollo o regiones rurales y remotas.

Prototipo experimental

Para lograrlo construyeron una pequeña instalación en forma de canal, por la que hicieron pasar agua de mar. Mientras la placa superior estaba a más de 60 °C, la inferior se conservaba a 20 °C. Ese gradiente de temperatura puede obtenerse gracias a la radiación del sol o de fuentes residuales de calor industrial, sin necesidad de usar energía externa. Debido a esa diferencia de temperatura, el agua de baja salinidad sube hasta la región superior del canal, mientras el agua de alta salinidad se encauza por la parte inferior del canal. En todo momento, el agua permanece líquida, por lo que no tiene las complicaciones de los sistemas que necesitan un cambio de fase.

Diagrama del prototipo experimental de desaladora termodifusiva

En este prototipo experimental a pequeña escala, el canal sólo medía 50 cm de longitud y tenía 1 mm de altura, por lo que aceptaba caudales de entre 1 y 16 ml por minuto. Después de pasar una sola vez por el canal, el agua más fría con la mayor parte de la sal se retiraba, mientras el agua caliente y menos salina se hacía volver a pasar por el canal una y otra vez.

Cada vez que esta agua ya desalada pasaba por el mismo circuito, la salinidad disminuía un 3%. Así consiguieron reducir la cantidad de sal de 30.000 partes por millón (ppm) hasta una cifra por debajo de 500 ppm (se considera agua dulce a toda aquella que tenga menos de 1.000 ppm).

Tras esa prueba de concepto, el equipo ha empezado a construir un dispositivo más grande y multicanal con estructura en forma de cascada, diseñado para desalinizar agua de mar en la isla de Tonga, situada en el suroeste del Pacífico, donde sufren desde hace años una grave sequía y los depósitos de agua dulce son prácticamente inexistentes. Para dar una idea de la poca energía que necesita este sistema para funcionar, este nuevo prototipo funcionará con un panel solar de unos 17x17 cm.

"Hasta donde sabemos, la desalación termodifusiva es el primer método de desalación térmica que no requiere un cambio de fase. Funciona totalmente en fase líquida, y lo que es más importante, no requiere membranas ni otros tipos de materiales adsorbentes de iones para purificar el agua", sostiene Torres. Su potencial es enorme, sobre todo en países en vías de desarrollo, y sus responsables están convencidos de que "podría cambiar la forma de llevar a cabo la desalinización a gran escala".