Se repite que el último domingo de octubre murió anticipadamente, de derrota electoral, el kirchnerismo. Parece un poco exagerado afirmarlo porque el herido aún sigue respirando. Y lo hace de forma estable, sin necesidad de ayuda, porque todavía tiene energías y leales -¡ay, el clientelismo, que no procura amigos, pero sí fieles!- más que suficientes.

Macri y Scioli, dos tipos que se tenían ganas a pesar de asegurar ambos en público que se apreciaban, un conservador y un progresista (que siempre es decir poco de un hombre o de un político, y menos en la Argentina) se han enfrentado y han quedado en tablas. Pero se diría que, más que en tablas, ha habido una victoria pírrica: Scioli, vencedor a los puntos –apenas dos-, ha sufrido más quebrantos que el perdedor, al igual que le pasó a Pirro, rey de Epiro, en su victoria contra los romanos. Por eso se insiste, con intención, en que el kirchnerismo, por obra y gracia de sus enemigos encarnados en Macri, está malherido y, con un poco de ayuda, estará en breve muerto.

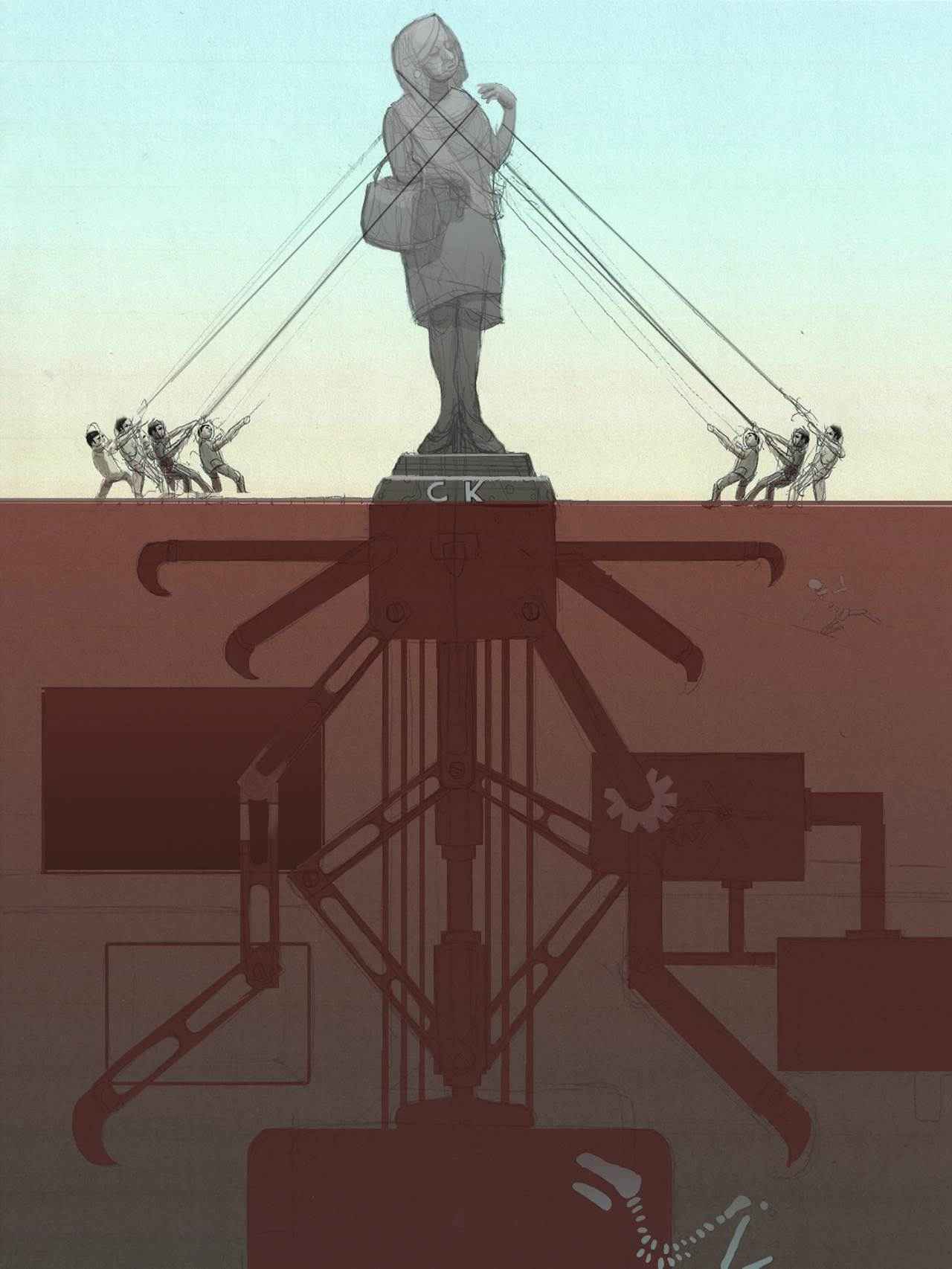

Es verdad que la herida infligida al régimen no es de las que se curan con mercromina y al aire. Con su potente maquinaria debería haber batido a la oposición. Pero, al mismo tiempo, lo que el domingo pasado sucedió fue algo habitual en democracia, aunque sea inusual en la Argentina: que dos candidatos presidenciales que obtuvieron apoyo parecido en las urnas tendrán que dirimir sus pendencias en segunda vuelta, y no en primera. Es decir, pasó lo normal, si hablamos en serio de democracias liberales con el sustantivo y el adjetivo bien puestos en su sitio.

Porque en los regímenes presidencialistas de aquel continente es frecuente que suceda así. En donde los ciudadanos pueden elegir razonando, no se endiosa a los gobernantes, ni hacen falta baños de masas, ni amor incondicional del pueblo, ni devoción mariana. Cuando Menem afirmaba, sin ruborizarse, que su programa económico se lo dictaba Dios, clamaba al Cielo. Cuando riadas de creyentes en el kirchnerismo ponían velas ante la Casa Rosada no solo para que se recuperase la señora presidenta -convaleciente por una operación quirúrgica- sino porque le oraban a ella, como si fuera la Virgen de Luján, ocurría lo mismo. Por eso es buena esta demolición de las victorias políticas apoteósicas, este proceder tan trivial y poco heroico, tan desclasado y mundano, de las segundas vueltas.

Puede entenderse, mal que bien, lo que ha pasado. Scioli, durante la tirante campana electoral, se despegó del kirchnerismo oficial. Viajó por los distritos lejanos, alejados de la Villa y Corte bonaerense, para hacer ver que incluso un gobernador de la Provincia de Buenos Aires –cuya extensión es casi la de Italia y concentra a un tercio de los votantes- se chapuzaba gozosamente de pueblo. También, quizá recordando que fue liberal en sus comienzos, moderó su discurso rodeándose de barones de centro.

Argentina puede empezar a cambiar si se desmarca del kirchnerismo

Macri, el alcalde de la capital, guerreó contra todo lo que sonara a kirchnerismo, haciendo gala de su voluntad de recortar el gasto innecesario y recordando, a todo el que quisiera oírle, que los modos y actos de la presidenta del pueblo, de Cristina, siempre sonriente y elegante con sus glamurosos vestidos y costosos complementos, eran fallidos. Porque es cierto que durante su mandato se ha intentado la inclusión social de los desfavorecidos en las villas miseria –no tanto la de las poblaciones indígenas del norte, cuyos votos, escasos en el cómputo general, se garantizaban mediante la llegada de servicios básicos, como el agua-.

Y es también verdad que la defensa enardecida de los derechos humanos ha sido faro del Gobierno, incluso cuando la seguridad jurídica pudiera verse afectada al aplicar leyes con carácter retroactivo. Pero la inflación que ha minado a la ya empobrecida clase media, las devaluaciones del peso o los sonados casos de corrupción gubernamental han dificultado muy mucho mantener la fe en los proyectos -cuarto y mitad regeneracionistas; el resto, revolucionarios- del kirchnerismo, esto es, de Cristina. Puede entenderse qué ha pasado para que el oficialismo de Scioli, que no lo es tanto, no haya podido vencer sin heridas a un Macri con menos maquinaria del poder a su servicio. Probablemente otros oficialismos más ortodoxos tampoco habrían podido, porque Cristina Fernández de Kirchner, la esposa amante del hombre que fue su luz y la de la Nación, cuyo legado recogió –decía, con ternura- para hacer una nueva Argentina, ha insistido en que ella y los suyos en el poder les han dejado a sus compatriotas “un país normal”.

No obstante, Argentina no tiene esa clase de normalidad. La Argentina es interesante y, como les pasa a las personas complejas y ricas en matices, le gusta parecerlo, aunque para la estabilidad de un país, o de una vida, resulte más provechoso ser menos diletante, menos divertido o no muy atractivo, pero firme. La República, cruzada de Norte a Sur por el llanto del peronismo, por una historia que suena a triunfo incluso en la derrota, puede empezar a ser un país normal con dobles vueltas, sin resultados claros y ventajosos desde el inicio, con proyectos de democracias centroeuropeas que se presentan a los ciudadanos y obligan a quienes los proponen, con comportamientos íntegros.

La Argentina puede empezar a cambiar, con Macri, o incluso con Scioli si se desmarca del kirchnerismo. Puede agostar, por ejemplo, el revolucionarismo, insólito en un país con su peso. Que Chávez –luego, Maduro-, Morales, Correa y, con más tacto, Lula Da Silva, situaran como referencia de la izquierda revolucionaria a la Argentina, como si fuese Cuba, en el proyecto de la Alianza Bolivariana, habla por sí mismo. Que a la Argentina le pareciera más fiable como socio en política internacional Venezuela que Colombia, o flirteara con ánimo de adolescente con el Irán de Ahmadinejad, dice lo propio.

Que no se sepa aún qué ha ocurrido con un fiscal de la Nación –Alberto Nisman- muerto en extrañas circunstancias, cuyos informes dejaban en incómoda situación al Gobierno y a su presidenta, de la que afirmaba que había facilitado a agentes iraníes implicados en el atentado a la AMIA en 1994 su desvinculación del asunto, indica algo semejante. Que las leyes de prensa, a pesar de su refrendo por la Corte Suprema, mermaran la libertad de los grupos empresariales de la oposición, cuyo máximo exponente era Clarín, muestra la misma voluntad. Que el nombre del partido del poco kirchnerista Scioli, aunque esté encuadrado en el oficialismo, sea Frente para la Victoria, en vez de una denominación con menos frenesí retórico, habla por sí solo. O que el de Macri, Cambiemos, algo más de moda en todos lados –incluida Europa-, insista en la necesidad de mudar de piel, sugiere lo mismo.

Argentina, elegante dandy de América para un puñado de europeos con memoria, tiene una oportunidad en la siguiente vuelta de las elecciones. No hace falta romper de golpe con el pasado, porque eso suele salir mal. Pero sí puede hacerse poco a poco cuando las condiciones, como ahora, son propicias. Es la forma de que las cosas cambien, sin necesidad de que haya enfrentamientos, ni rupturas graves. Y, sobre todo, sin que salgan malheridos, por herida inciso-contusa causada por las urnas, ideas o candidatos que se aventuran a algo tan sano, y tan normal, como unas elecciones.