Las generaciones eran asignaturas de arte y literatura o construcciones de doctorandos en sociología y publicistas sagaces hasta que han llegado imparables los millennials. Pero no en un sentido estadístico o biológico, muchachitos alumbrados y abocados a este viejo y perro mundo entre el 80 y el 95, sino como al trote de una satisfecha conciencia identitaria.

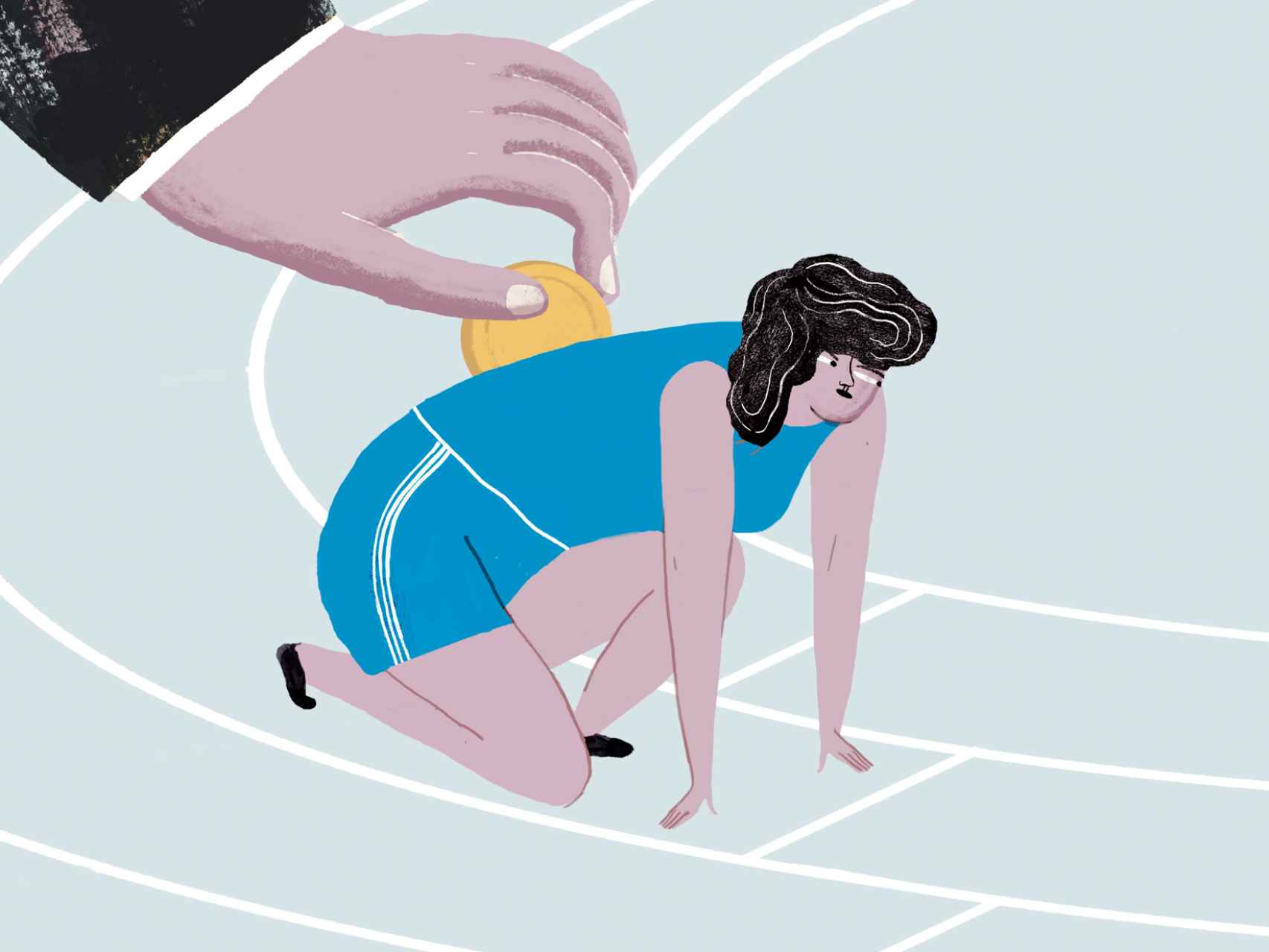

En las publicaciones especializadas de videojuegos, en los congresos para internautas, en los anuncios de deportivas, en los pósteres de las peluquerías que hacían llorar a gritos a Neruda y en el laburo, los millennials, carne de app, hacen de la brecha digital y de sus ojos sin arrugas un foso moral y cognitivo que jamás tuvimos quienes les precedimos.

Los viejunos de hoy en día intuíamos que para pertenecer a una generación había de dolerse por la caída de Cuba y Filipinas, o haber escrito la mejor poesía del mundo antes de ser asesinado a las afueras de Víznar o de morir de tristeza en Colliure, o haberse bebido la vida como Faulkner y Dos Passos, o haber sido yonqui, homosexual o pendenciero como Burroughs, Ginsberg y Kerouac.

Sólo entonces, sólo después de haber exprimido la propia historia en una subyugante tenaza de penalidades vitales y creaciones, sólo después de haber aportado algo, llegaban los eruditos, cual sexadores de pollos, y etiquetaban a los unos y los otros como exponentes rutilantes del 98, del 27, de la generación perdida o de la contracultura.

Ni los baby boomers, ni los cuates de mis años mozos, a los que José Ángel Mañas desnudó en Historias del Kronen, tuvimos nunca conciencia de pertenecer a un grupo digno de ser reconocido como tal por el mero accidente de haber nacido. Mucho menos a un grupo escogido.

Lo de generación X funcionaba sin demasiado interés porque resumía a colectivos coetáneos, víctimas agradecidas de la EGB, más o menos institucionalizados o rebeldes, pero en ningún caso reconfortados en un prestigioso nosotros. Es más, diría que la mayoría siempre respetamos, porque anhelábamos sus lecturas y vivencias, las referencias culturales de nuestros mayores. Pervivía aún cierta noción de estirpe o tribu que hoy se desvanece.

Ahora, y disculpen la injusticia de generalizar, los muchachos se llaman millennials después de haber interiorizado felices un concierto en diferido pergeñado por Google para la industria del consumo. Los reconocerán, más allá de su juventud, porque viven atados a las redes sociales, porque suelen ser políticamente correctos como las almas más conservadoras, y porque, aunque están muy preparados para el desarrollo de sus tareas profesionales, suelen menospreciar cuanto ignoran. Muchos de estos chicos hacen apostasía del pretérito sin más argumentos ni razones que la propia partida de nacimiento.

Quizá todo esto sea una reflexión apresurada, propia de quien se halla al otro lado de la brecha lanzado lianas: discúlpenme por ello. Ya dijeron Séneca y Marcial que la juventud, como la vida, eran efímeras y habitualmente mediocres para todos. Pues eso. Como Snapchat con sus colorantes y sus vídeos. Como el orgullo millennial.