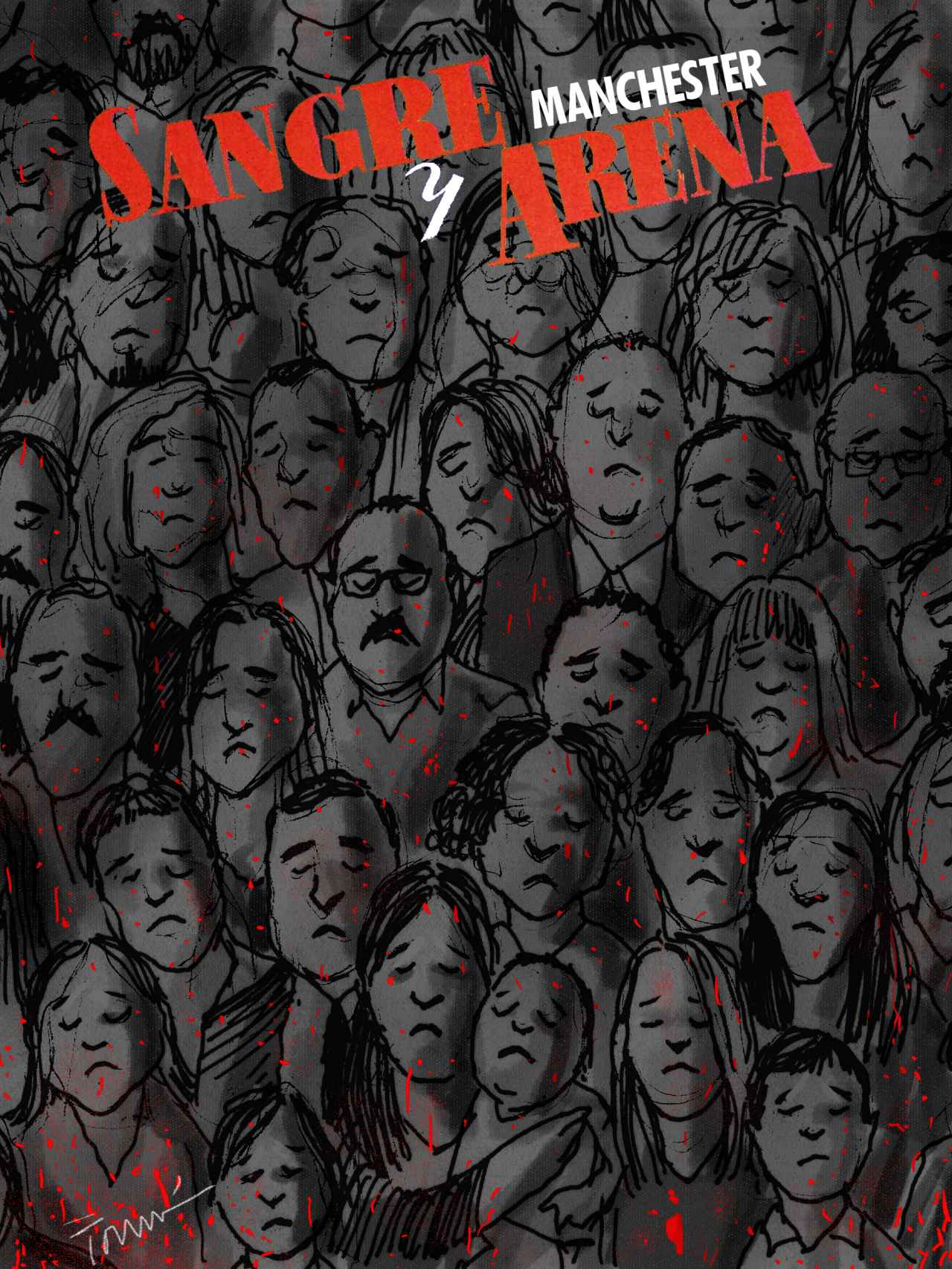

El eco de las tertulias en nada afecta a la vida devastada de las víctimas del Arena Manchester, pero profana con su ruido de mierda el tiempo del duelo y de la aflicción. Vuelven a los platós los bombardeos sobre Afganistán y la invasión de Irak como causas de un mal que ahora se ceba con sangre párvula.

Mientras en el Reino Unido identificaban a las víctimas del último ataque terrorista y el miedo comprensible provocaba estampidas en los supermercados ingleses, en España los tertulianos de todos los días se batían con el florete oxidado de siempre. Otra vez el duelo pseudointelectual entre seguridad y libertad. Otra vez acusaciones veladas contra los cuerpos de seguridad y el Ejército por sobreactuar con motivaciones ideológicas. Otra vez las víctimas del terrorismo en países musulmanes como contrapunto de los asesinatos las sociedades abiertas.

Parece mentira que esta verborrea ensoberbecida de política o de pereza -cemento de la ignorancia- persista en el país del 11-M. Cualquiera diría que, trece años después de la masacre de los trenes, nada ha cambiado. Las mismas construcciones encastilladas permanecen inalterables pese a la evidencia recurrente de que el odio es más rico y prolijo en sus manifestaciones de lo que muestran los análisis que se hacen en las televisiones.

Después del 7-J en el metro de Londres, de las masacres de Charlie Hebdo y Bataclan y de los camiones suicidas en Suiza o en Alemania, no se entiende a qué esperamos para abordar el problema del yihadismo desde una óptica menos displicente y encorsetada en los paradigmas cómodos de siempre. Y menos anclada en la nostalgia y en la peste del buenismo.

El Daesh funciona como una franquicia yihadista y es muy preciso en sus reivindicaciones al referirse a los atentados como actos de combate de soldados del califato contra los cruzados corrompidos por el vicio y la herejía. No es necesario ser católico o protestante, ni sentirse a gusto con los valores preeminentes en nuestra sociedad, para saberse víctima potencial de un conflicto cuyas causas importan ya mucho menos que sus consecuencias en nuestra vida diaria.

Los últimos muyahidines nacieron y se criaron en Europa -o lo que va quedando de ella-, así que basta de lecciones de geopolítica y reivindicaciones de los derechos humanos que nada quitan ni ponen a una masacre en un concierto adolescente. Sería preferible un silencio prudente y humilde en la hora de la muerte. También un patriotismo, si no de Occidente y sus valores, sí al menos acuñado en el dolor de las bajas de una guerra que ha convertido en víctimas a niños que apenas tenían dientes de leche -si es que habían nacido- cuando Bush, Blair y Aznar se fotografiaron en las Azores.