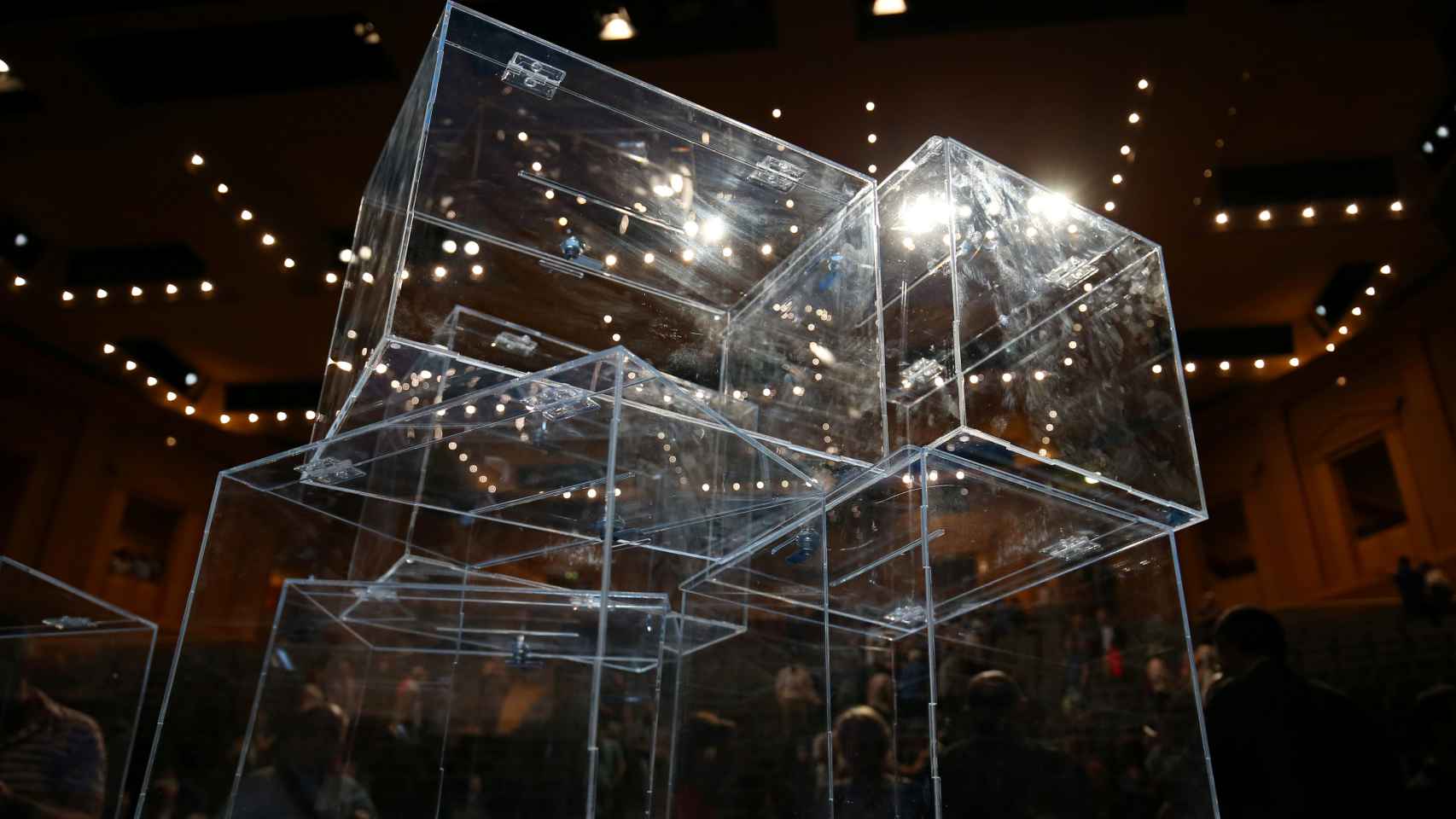

Esta foto del acto de presentación ante la tribu de la denominada ley del referéndum es un retrato de la idolatría. La oscuridad del fondo, la constelación cuadricular de lucecitas en el techo, los focos cenitales sobre las urnas y el enfoque contrapicado procuran esa atmósfera de misterio imprescindible en la escenografía de las revelaciones. El atrezzo biológico, bípedos en las sombras, completa la estética de la adoración que conocimos de niños en los dibujos de Érase una vez el hombre y en algunas escenas y recreaciones de 2001: Una odisea del espacio.

¿Pero cuál es el motivo de adoración de esa muchedumbre ensimismada que la élite extractiva del 3% llevó al Teatre Nacional de Catalunya por el ronzal de la emancipación? La respuesta no es fácil; intentemos extraer conclusiones indagando en esa totémica composición.

La urnas apiladas podrían estar inspiradas en algunas obras de Jaume Plensa, Dios los perdone. El escultor barceloní ha utilizado cristales y letras para generar volúmenes y espacios que invitan a mirar hacia dentro y pensar. El problema es que, por mucho que miremos, no hay nada en ese Tetris de metacrilato que permita descubrir algo distinto a cierta pretenciosidad conceptual y metafórica.

La nada, ese vacío manoseado -fíjense en esas huellas-, mejora el ilusionismo de quienes, por reivindicar el derecho de autodeterminación, olvidan que lo instintivo en todo ser humano es defender su autodeterminación como individuo. De quienes, adoctrinados por las mitologías del nacionalismo, reprueban por impío cualquier escepticismo. De quienes, arrebañados en el Volem votar y abanderados de esteladas, se llaman a sí mismos “pueblo” en oposición a la mitad de sus vecinos. Y de quienes, confundiendo la herramienta con la obra, son capaces de considerar un logro democrático resolver binariamente su destino en un proceso sin garantías sobre censo y escrutinio, y sin certezas sobre las consecuencias jurídicas, administrativas y fiscales de la consulta.

Resulta grotesco además que, pretendiendo la independencia, a estos abnegados hombres y mujeres no les ruborice secundar las consignas acuñadas por los cleptócratas amigos de banqueros suizos y andorranos que les gobernaron durante décadas.

A Sócrates lo condenó un tribunal que se decía democrático y, cuando moría, recordó a su discípulo Critón que le debían un gallo a Esculapio. Es decir, en su último suspiro, cuando nada importa, el buen hombre quiso que le sobreviviese un sentido de la responsabilidad civil.

Sin tener nada que ver con el sabio heleno, el ya exconseller Jordi Baillet, indudablemente secesionista, expuso sus dudas sobre la estrategia de la unilateralidad -“No temo ir a la cárcel pero sí por mi patrimonio”- y el demócrata Carles Puigdemont le hizo beber cicuta porque su Catalunya lliure es, se entiende, una patria sin disensos ni derrotismos. De ahí sus emponzoñadas urnas.