Estaba documentándome para escribir sobre otra cosa cuando ha llegado la noticia de la muerte del niño Gabriel Cruz. Y ahora, ¿de qué otra cosa escribir?

He estado rehuyendo la noticia durante todos estos días. No soy periodista, solo un lector de periódicos que escribe en periódicos, por eso no tenía la obligación de informarme sobre este asunto dolorosísimo. Y he estado escapando de él como un cobarde.

Un escape imposible, porque la foto de ese niño alegre aparecía a cada paso: en la tele, en los periódicos, en las redes sociales. Ha venido punteando estas jornadas como la boca del horror: su cara feliz como un boquete que trastornaba. Todo lo que hemos estado haciendo durante estos doce días tenía esa réplica, esa refutación. El sumidero de la realidad, lo que le hubiese podido ocurrir a ese niño. ¿Cómo hemos podido seguir haciendo vida normal?

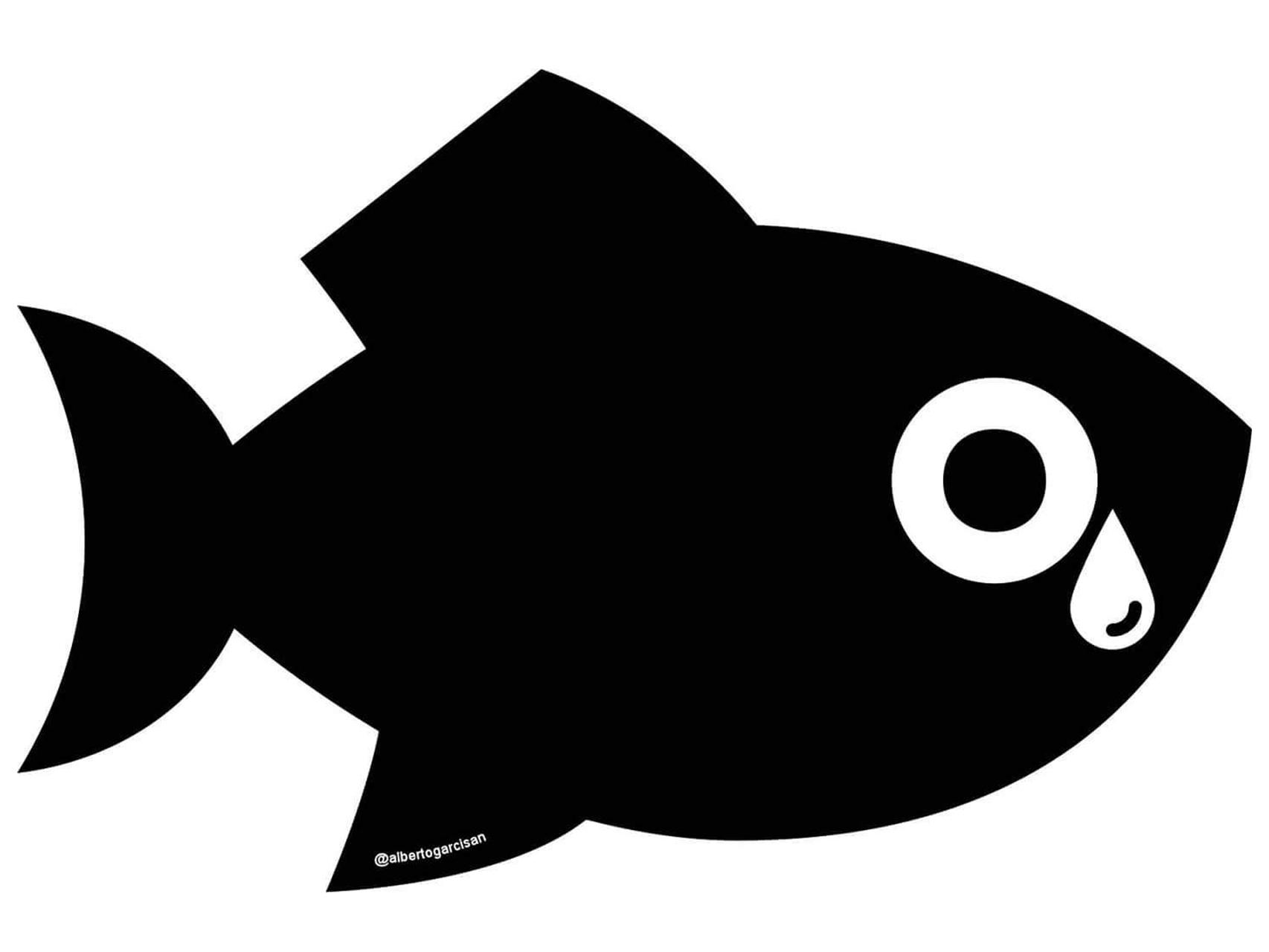

Los últimos días han sido los de los pescaditos. Los había pedido la madre, pero ese empeño voluntarista, fruto de la impotencia, del forzarse a tener esperanza, tan hermoso, tan delicado, me resultaba desolador. Me azotaba la idea de que el destino del niño ya estaba sentenciado. De que todos esos pescaditos, o pescaítos, o pececitos eran su cortejo en las aguas de la muerte. Sin embargo, la propia cara del niño no hacía más que recordar la vida. La colisión era insoportable.

Y el no saber provocaba dos efectos contrapuestos: los pensamientos más espantosos y a la vez la no oclusión del todo del destino previsible, porque sabemos que la realidad tiene mil caminos y siempre puede sorprendernos con algo parecido al milagro.

Pero ahora sabemos. Ha aparecido el cadáver del niño y parece confirmarse que ha sido un crimen. Ignoro aún los detalles, aunque ahora tampoco me importan: todo lo abarca la muerte exenta. Esa cara ya sin correspondencia en la vida, como una nave en órbita, perdida para siempre. Una estrella o un sol, ¿de qué otro modo llamarla? Causando un dolor, una pena, que en estos momentos es también insoportable.

Cuenta Montaigne en uno de sus ensayos que un pintor antiguo debía representar el dolor de quienes asistían al sacrificio de Ifigenia, según el grado en que esa muerte afectaba a cada uno. “Al llegar al padre de la doncella, agotadas las últimas fuerzas de su arte, lo pintó con el rostro cubierto, como si ningún gesto pudiese representar tal grado de sufrimiento”. Este artículo termina así, sin saber qué más decir, sin saber cómo terminar.