El pasado viernes, el papa Francisco intervino en el acto Los Estados Generales de la Natalidad en Roma. En presencia de Giorgia Meloni, el santo padre se refirió de forma simpática, pero contundente, a una inquietante realidad: cada vez más hogares sustituyen a los hijos por los perros.

Y no se trata de una hipérbole. Por ejemplo, en Madrid, y según datos del INE, ya hay más mascotas censadas (382.092) que niños menores de diez años (318.225). Ya supo ver Plutarco (citado por Montaigne y llegado a mí a través de Diego Garrocho) "a propósito de quienes se encariñan con monitos y perrillos, que de este modo la parte amorosa que hay en nosotros, a falta de asidero legítimo, se forja uno falso y frívolo antes que permanecer inútil".

Mucho se ha dicho ya de la mayúscula mutación antropológica que impone el antiespecismo de nuestra época, que en casos como los de la Ley de Bienestar Animal española confunde la erradicación del maltrato animal con la humanización de los bichos. Que prohíbe la eutanasia en los perros mientras, por otro lado, el Gobierno la convierte en derecho para las personas.

Giorgia Meloni con el papa Francisco.

Pero la anécdota del papa (que reprendió a una mujer cuando intentó que el pontífice bendijese a un perro al que llamaba "mi niño") ofrece ante todo un enfoque algo heterodoxo desde el que ocuparse de la terrible crisis demográfica que atenaza a Occidente.

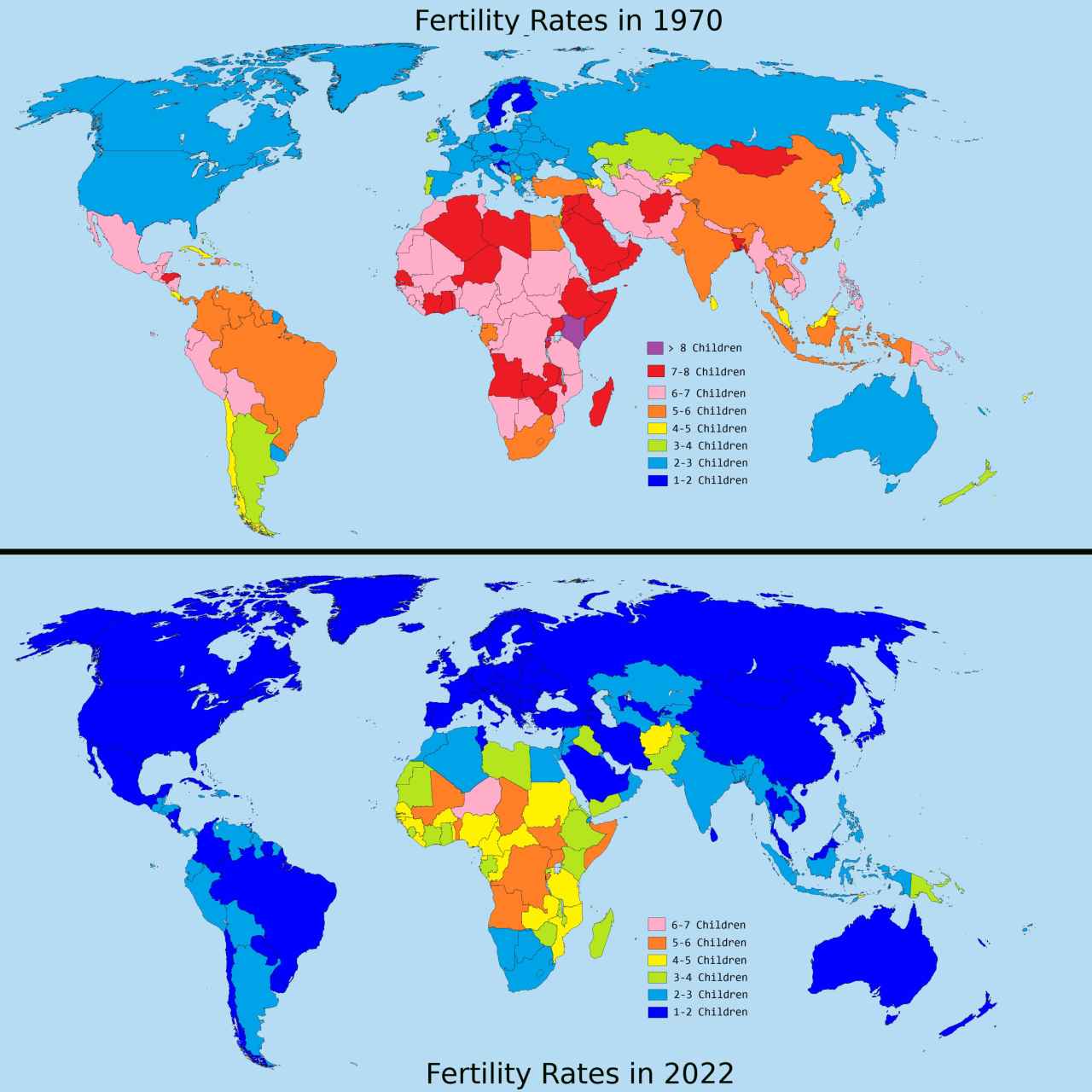

En realidad, el pronunciado descenso de las tasas de fertilidad es un problema que afecta a todo el mundo. Según los datos del Banco Mundial, la media de hijos por mujer ha estado cayendo en todo el planeta de manera sostenida desde 1970, pasando de los 4,7 hijos por mujer en 1960 a los 2,3 en 2020. Sólo el continente africano mantiene (de momento) tasas de fertilidad por encima de la tasa de reemplazo.

Las múltiples transformaciones socioeconómicas del último tercio del siglo pasado explican este nuevo modelo demográfico. La industrialización, la urbanización, los mayores niveles de educación, la incorporación de la mujer al mercado laboral y, sobre todo, la generalización de los anticonceptivos son los factores explicativos principales.

Los países con mayores niveles de desarrollo, consecuentemente, son los más afectados por la crisis demográfica. El caso de España, donde el número de nacimientos el año pasado fue el más bajo desde 1941, es especialmente sangrante. Con una tasa de fertilidad de 1,19, es el segundo país europeo y el octavo del mundo con la media de hijos por mujer más baja.

El invierno demográfico se ha convertido en uno de los temas con más presencia en el debate público. Pero quienes lo analizan suelen centrarse de forma casi exclusiva en los factores económicos. Se insiste en condicionantes materiales como la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda (y el consecuente retraso de la emancipación y a su vez de la maternidad) o los obstáculos a la conciliación familiar y laboral.

El propio Francisco puso el foco de su discurso en las condiciones "salvajes" del libre mercado. Pero, al referirse a la preferencia por los perros frente a los hijos, el papa también apunta a la dimensión cultural e ideológica del problema de la natalidad, que suele quedar en un segundo plano.

No es sólo que las malas condiciones económicas y laborales no sean el único factor explicativo. Es que ni siquiera es el más importante. En la Encuesta de fecundidad del INE (2018), sólo el 9,16 por ciento de las mujeres señala como motivo principal para no tener hijos el factor económico.

Comparación de las tasas de fertilidad en 1970 con las de 2022.

Según esa misma encuesta, en las mujeres de menos de 30 años los factores "por razones económicas" y "conciliación de la vida familiar y laboral" tienen mucho menos peso que el "demasiado joven para tener hijos". A partir de los 30, el motivo que más aducen las mujeres es "no he tenido una pareja o esta no era adecuada".

Aquí entra el primer aspecto de la dimensión cultural del problema de la natalidad y que podríamos resumir como los efectos secundarios de la revolución sexual. El nuevo desorden amoroso ha conducido a una creciente dificultad para el emparejamiento, ha consagrado el sexo ocasional y lúdico, y ha llevado a un enorme descenso en el número de matrimonios, que a su vez se corresponde con menores tasas de fertilidad.

También en el caso de la decisión de retrasar la maternidad (que a su vez incide negativamente en la tasa de fecundidad) influye mucho más que las razones económicas, según el INE, el hecho de no tener una relación sentimental estable.

Otro dato que pone en tela de juicio la primacía explicativa de la variable económica: una encuesta del Pew Research Center de este año encontró que las familias con más recursos son aún más reacias a tener hijos que las más humildes.

Pero, ante todo, lo que tiende a pasarse por alto es que el declive de la natalidad es una consecuencia de la modernización económica. O sea, precisamente un rasgo propio de las sociedades opulentas. El bajo número de nacimientos es un buen predictor de la prosperidad de una sociedad.

Se entiende así el fracaso de las políticas de ayuda a la natalidad en la inmensa mayoría de los países donde se han probado. La evidencia demuestra que son muy caras e inefectivas, y que en ningún caso se ha conseguido elevar las tasas de fertilidad hasta asegurar el relevo generacional de 2,1 hijos por mujer.

Sólo Hungría ofrece un caso excepcional de incremento de los nacimientos mediante soluciones estatales. Se ha logrado aumentar la tasa de fertilidad en un 24%, desde los 1,23 hijos por mujer en 2011 a 1,60 en 2023. En gran medida, gracias a que las políticas de apoyo a la familia (rebaja de impuestos por el nacimiento de un hijo, exención del IRPF a padres jóvenes, ayudas a la manutención de los hijos y a la vivienda o permisos de paternidad) se han complementado con campañas de concienciación para poner en valor la institución del matrimonio y la familia. En poco más de diez años, Hungría ha conseguido reducir el número de divorcios y aumentar el número de matrimonios en un 80%.

Es cierto que a la mayoría de las mujeres en los países afectados por el invierno demográfico quisieran o les habría gustado tener más hijos de los que han tenido. Pero la evidencia más robusta y contrastada comparativamente demuestra que, en esencia, la gente tiene menos hijos en la actualidad porque elige tener menos hijos.

El barómetro de 2023 de The Family Watch recoge que formar una familia ocupa el cuarto lugar en el orden de prioridades de los encuestados, por detrás de prosperar en la vida profesional, viajar y ampliar estudios.

El caso más claro de que el incremento del coste de criar un hijo no explica por sí solo el descenso de la fertilidad es el de los países nórdicos. Sus gobiernos pusieron en marcha ambiciosas políticas de fomento de la natalidad que, aunque en un primer momento impulsaron un pasajero baby boom, volvieron a experimentar poco después una caída en el número de nacimientos.

Los autores de un estudio del Institute for Family Studies concluyeron que el declive de la natalidad, incluso en los Estados de bienestar más fuertes, con ayudas a la familia y reparto equitativo de las tareas domésticas, se explica, ante todo, por "el cambiante papel social, moral e ideológico del mercado de trabajo en nuestra vida", al que se atribuye mucha más importancia que a los propósitos familiares.

Es lo que llaman workism, resultado de un cambio de valores en los países desarrollados (y más individualistas e igualitarios) en los que el trabajo y el éxito profesional se han alzado a lo más alto de la pirámide de nuestras valoraciones, habiéndolo convertido en la principal fuente de sentido en nuestras vidas.

El papa Francisco pierde la paciencia con una feligresa y su perro: "Señora, muchos niños sufren hambre" pic.twitter.com/RJ8C19CpFT

— TVMASPI (@sebas_maspons) May 13, 2023

En resumidas cuentas, la crisis demográfica es primordialmente producto de una enorme ampliación de la capacidad de elección personal y del abanico de oportunidades. Se han relajado las normas sociales que encaminaban a las personas a casarse y formar una familia. Y los métodos anticonceptivos han permitido a los individuos tener un mayor control sobre su reproducción.

Pero expresar la paternidad en el lenguaje de la libre elección ha llevado a una confusión en la que tener hijos ya no se concibe como un bien social, sino como una opción privada. Por lo que resulta inevitable que la familia haya pasado a ser entendida como un lujo y una carga.

La priorización del trabajo, el dinero y el estatus sobre la familia, una mentalidad que ha hecho ininteligible el compromiso, y una cultura que pone en el centro la felicidad, la libertad y el tiempo son expresión de unas nuevas normas sociales que modulan nuestras preferencias y elecciones. De ahí que hablar de la "libre elección de no tener hijos" resulte risible en el marco de una ideología intrínsecamente antinatalista.

El fracaso de las políticas públicas provida reafirma a muchos en la solución liberal del orden espontáneo para revertir el colapso demográfico. Pero fiarlo todo al deus ex machina de la inmigración y las tecnologías de reproducción asistida no sólo no soluciona el problema, sino que crea otros nuevos.

[Almeida promete ayudas a la conciliación y una beca bebé con un chupete del oso y el madroño]

Ciertamente, nuestro modelo productivo penaliza tener hijos. Y las convenciones sociales no son independientes de las necesidades del sistema económico, lo que restringe el margen de maniobra para impulsar un cambio de paradigma.

Pero no podrá haber un renacimiento demográfico sin una nueva transvaloración. Sin una nueva axiología que revalorice ideas como la reproducción, la transmisión hereditaria o la proyección intergeneracional. Una contrarrevolución cultural, en suma, capaz de reflotar una civilización nihilista que se desangra en su ensimismamiento.