Viajo con frecuencia a Madrid; como muchos sevillanos, en el hoy de hoy y en el de ayer. Por placer, pero sobre todo por obligación. Ciudad que abre el horizonte por dentro, que cualquier español ama, incluso pese a lo peor de sí misma, quizás porque no es sino lo peor de nosotros mismos, devuelto como en un espejo, ni siquiera deformante.

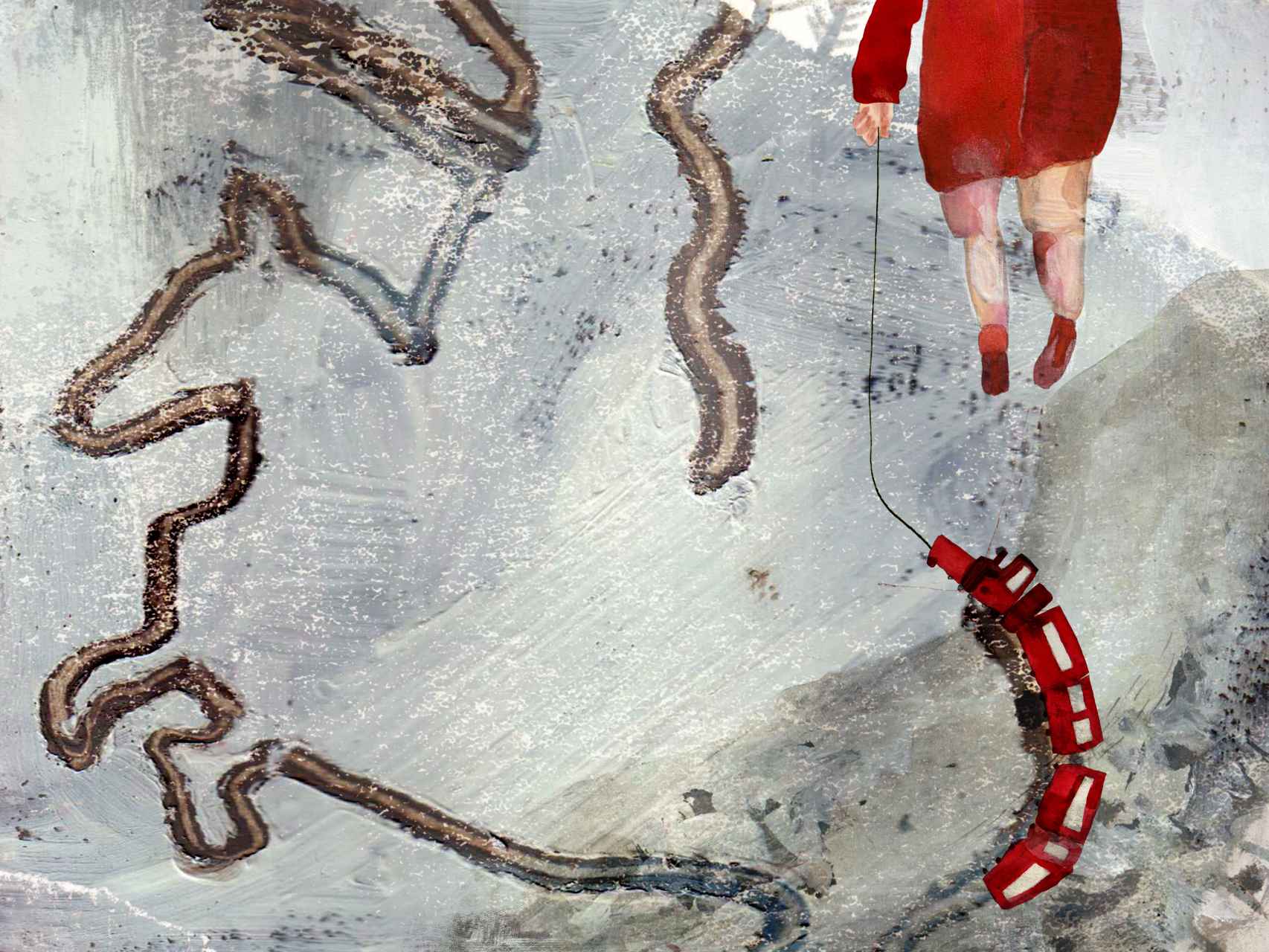

Viendo pasar por la ventanilla del tren los campos manchegos, los campos andaluces hasta llegar a Madrid o volver a Sevilla tengo siempre la sensación de estar recorriendo la médula misma de España, de una cierta España sin la que las demás no pueden entenderse del todo, porque, de una forma u otra, todas se engarzan a ella: punto central de tantas líneas; convergencia secreta; alma. Extraña y confortable alma, como la sensación que provoca recorrerla, calor bueno en la retina, en las pupilas, en las vértebras.

La conexión entre Andalucía y Castilla (entre Sevilla y Madrid, no sólo como símbolos) ha hecho España: para bien casi siempre, si puede analizarse la historia en términos morales y no sólo en los estéticos (mucha historiografía es sólo eso), aunque no siempre para bien.

Este camino fue el de Cervantes, pero también el de Quevedo, que soñaba con bajar a Andalucía para reponerse

Como fogonazos me vienen imágenes de nuestra historia, siempre el paisaje con figuras, siempre el paisaje humanizado de la vieja Europa: ningún rincón sin su memoria; ningún recodo sin su camino en la historia, impregnando el aire, como un bálsamo que esencia –si bien no reduce- cada palmo de terreno a un libro, un cuadro, un hombre o mujer que pesaron al pasar y ahí quedaron, como posados, aire tan verdadero como la roca, la rama, el aire mismo, vibrando.

Este camino, que yo hago tantas veces en tren, fue el de Cervantes, madrileño de Alcalá y de vida en tres épocas distintas, también de muerte (1616), que no puede entenderse sin sus años obscuros, perdido por estos caminos que lo llevaban a Sevilla, donde se fraguaron tantas cosas, durante casi dos décadas. En uno de esos viajes, en uno de estos días otoñales (el otoño es un estado del alma), creyó ver gigantes.

Ahí, a lo lejos, más allá de las vías del tren, pero no tan lejos, cuando no las había, murió treinta años después (1645), en Villanueva de los Infantes, el otro ineludible, Quevedo, madrileño también, derrotado por la vida, victorioso en su fracaso, soñando con bajar a Andalucía para reponerse, tras abandonar la soledad de su caserío de La Torre que para nosotros no vale menos que la de Montaigne, tras tres años y medio de terrible presidio en San Marcos, ordenado seguramente por el conde-duque de Olivares, caído en desgracia él mismo poco después, eterno vaivén de la fortuna: subir mucho para caer con estrépito, lo vemos de continuo.

Durante siglos el trayecto, ante todo, fue del interior castellano a Sevilla, puerta a un mundo mayor y más rico

También el poder, siempre menos duradero, en tránsito por estas rutas medulares: el toledano Alfonso X, hijo del zamorano Conquistador, Fernando III, laborando (y, como su padre, muriendo: en 1284) en Sevilla no menos que en Toledo; su tataranieto burgalés, Pedro I, viviendo, amando, matando en Sevilla, donde sus restos descansan hoy en día, tras un endiablado periplo por calles, tumbas, museos; la abulense Isabel la Católica dando a luz en 1478 a su heredero Juan en la ciudad, donde había instalado su Corte; el emperador Carlos V casándose fastuosamente con Isabel de Portugal allí mismo, en 1526; Felipe V residiendo casi un lustro (1729-1733), como en un epílogo crepuscular, en la ciudad que había perdido en su reinado, una década antes, la otra capitalidad que daba la Casa de Contratación, certificando su imparable declive. Durante siglos el camino, ante todo, fue ese: del interior castellano a Sevilla, puerta a un mundo mayor y más rico, más abierto y mestizo, derramado crecientemente él mismo por el mundo.

Pero me interesan ahora los itinerarios opuestos: el venir de este ir, que es también un ir distinto. El ir, tan esencialmente español, desde Sevilla hacia la ciudad que la desplazó de la dirección de España. Ninguna figura substancia ese tránsito, ese punto de no retorno entre las dos ciudades basculantes como la de Velázquez, que suplanta en nuestra memoria la de Olivares, su patrón, su valedor, a quien pintó ya en 1624, como la figura del primer gran sevillano que conquista en la Edad Moderna Madrid, en la hora misma en que Sevilla empieza a caer en la bruma de la que aún no se ha levantado, ciudad fuera del tiempo, ensimismada en su belleza paralizante, en su imposibilidad de cambio, como una Venecia más viva, varada igual en el correr de los tiempos. (Reconocer que Sevilla se ha estropeado sería reconocer que puede estropearse, por aplicarle la iluminante penetración que Henry James consagró a Venecia, reaccionando al exquisito contagio de Ruskin).

Bécquer, Machado, Cernuda, Aleixandre... han conquistado la ciudad que le arrebató casi todo a la suya

El romano y sevillano Olivares, sin minusvalorarlo desde la hora de Marañón o de Elliott, es hoy una sombra, como tantos importantes, frente a la del pintor que capturó como nadie la esencia de Madrid, sus mujeres y hombres, sus cielos límpidos de sierra abrumante, como antes los espacios y gentes de Sevilla, esos interiores en penumbra que hablan, por un leve haz, fantasmagóricamente, de la luz cegadora en el afuera de la no vista calle en el lienzo.

Otros sevillanos han conquistado después la ciudad que le arrebató casi todo a la suya sin que a Sevilla pareciera importarle (a Sevilla, en verdad, solo le importa ella misma, lo único infungible: lo demás es intercambiable), casi todos desde el fracaso o la irrelevancia luego iluminantes (Bécquer, Antonio Machado, Cernuda), algunos desde el éxito incontestable (José Villegas, Aleixandre, Felipe González). Dicen que esa conexión, jamás interrumpida, vuelve a activarse. Que alguien va a coger ese definitivo tren, de nuevo, entre las dos ciudades, para quedarse.

Vimos en la calle Ferraz lo peor de nuestra cultura política y de nuestra tierra, que tiene tantas cosas grandes

Pero quién sabe si no ha perdido el tren definitivo, definitivamente. En los próximos meses veremos una indisimulada estrategia para recuperarlo: recuperarse. Mas la hybris se paga siempre, aunque para saberlo deba leerse a Sófocles. Hay que disimular el hambre, como se enseña para las cenas de rigor y no abalanzarse en los cócteles sobre los canapés como quien en la prehistoria salía a cazar elefantes. La civilización es también eso; los hambrientos, si no, se vuelven jauría, hienas, chacales. Y todo parece salido de un documental del National Geographic. Por lo demás, el poder no se exhibe; se ejerce. Sólo así, junto a otros mimbres, puede devenir en autoridad y ganarse algo perdurable.

Muchos españoles (y no pocos sevillanos: sé muy bien de lo que hablo) sentimos una vergüenza honda, lacerante ante los acontecimientos sicilianos (tanta similitud entre estos dos Sures profundos y sufridos de Europa) acaecidos en cierta calle de Madrid, originariamente de San Marcial, en la que en 1925 murió Pablo Iglesias y que desde 1865 lleva nombre de militar, Valentín Ferraz, protagonizados muy preponderantemente, entre la ferocidad y el ridículo, por gentes que atraviesan la misma senda geográfica que recorrió, antes del cataclismo final, el propio Olivares. Vimos lo peor de nuestra cultura política y de nuestra tierra, que tiene tantas cosas grandes.

No. No es siempre Velázquez quien recorre el camino definitivo desde Sevilla a Madrid. O lo pretende.

*** Alfonso Castro es catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Sevilla.