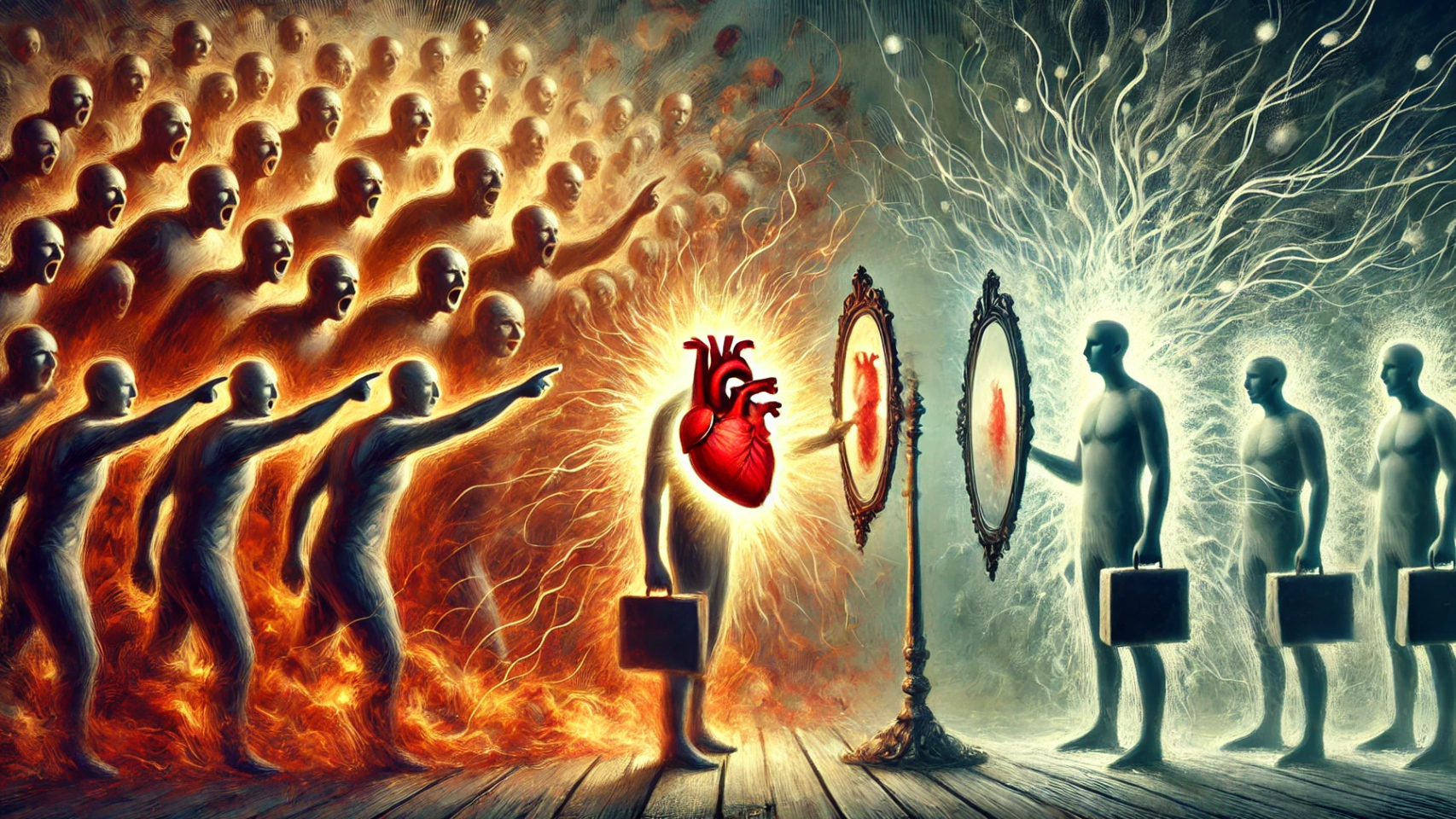

Primero, el juicio de la gente. Ah, la muchedumbre, siempre lista para levantar su dedo acusador o, de vez en cuando, aplaudir a regañadientes. Vivimos en tiempos donde la opinión ajena es casi religión: redes sociales, tribunales mediáticos, un eterno griterío de voces que juzgan sin piedad, sin conocimiento y, sobre todo, sin ninguna autoridad real. El juicio de la gente es voluble, pasajero, interesado. Y, lo que es peor, está basado en prejuicios, en percepciones mal construidas o en la maldita necesidad de sentir que tienen la razón. Hoy te elevan, mañana te escupen. Escuchar ese juicio es entregarse a un ciclo infinito de frustración y desengaño. Hay que ignorarlo. Sí, ignorar el juicio de la gente con la serenidad del que sabe que sus pasos no dependen de las opiniones de la plebe. Porque, en el fondo, ellos tampoco saben de qué hablan. Que sigan con su teatro. Nosotros, a lo nuestro.

Después está el juicio del corazón. Ahí es donde empieza la cosa a ponerse interesante. El corazón, con sus latidos agitados y sus susurros suaves, tiene mucho que decir. Es visceral, emocional, pero honesto. Nos invita a sentir, a empatizar, a dejar de lado las barreras racionales y sumergirnos en lo que nos hace verdaderamente humanos. Pero cuidado, no es infalible. No es el oráculo perfecto, ni mucho menos. El corazón se equivoca. Nos puede cegar con sus pasiones, arrastrarnos al caos, pero también tiene la capacidad de guiarnos hacia la verdad emocional, esa que no siempre responde a la lógica, pero que de algún modo, es necesaria. Aprender de él es crucial. Porque el corazón, pese a sus deslices, nos recuerda que somos seres de carne y hueso, no solo máquinas de cálculo. Nos enseña a sentir, y eso, a veces, es más valioso que cualquier ecuación fría. Pero siempre con cautela.

Y llegamos al tercer juicio, el que realmente importa: el de la conciencia. Ese sí es el juez que no falla. La conciencia, tan callada y discreta a veces, pero firme como una roca. A ella no se le engaña. Puedes maquillar tus acciones para la gente, puedes disfrazar tus emociones para tranquilizar el corazón, pero a la conciencia no le puedes contar cuentos. Es el espejo más crudo, el que no distorsiona ni un milímetro la realidad. No está sujeta a los vaivenes de las modas ni a los caprichos del momento. Está ahí, recordándonos constantemente quiénes somos y qué hemos hecho. Y cuando llega la hora de enfrentarse a ella, mejor estar preparado. La conciencia no busca agradar, no busca consuelo. Busca la verdad. Escucharla siempre es duro, pero es lo único que nos mantiene fieles a lo que realmente somos. Ignorarla es perder el norte. Seguirla es mantenerse en el camino, aunque esté lleno de espinas.

Así que ahí lo tienes: tres juicios, tres destinos. Ignora el de la gente, porque no vale la pena desperdiciar un segundo en sus trivialidades. Aprende del corazón, porque en su locura está la chispa que nos mantiene vivos. Pero, sobre todo, escucha a tu conciencia, porque al final del día, es la única que importa. Cuando las luces se apaguen, cuando el ruido de la multitud desaparezca y estés solo contigo mismo, será su voz la que decida si puedes dormir tranquilo o no.