Hace años, Cristina llamó a la puerta de la iglesia de Cambre. El cura la echó de allí a las bravas. Un portazo le bastó al párroco para escenificar su rechazo. No atiendo a pecadores, le espetó. Casi diez años después, Cris sigue viviendo con sus padres; la situación no ha mejorado en exceso pero recuerda aquel momento como el hecho diferencial, el ejemplo del trato que sufrió durante años por parte de algunos vecinos en el pueblo. ¿La razón de aquello? La relación incestuosa de sus padres.

-Nos dijo que él no nos iba a atender. Que allí no nos iban a dar ni agua. Que me marchase, que allí no iba a atender a una gente como nosotros. Que era una hija de Satanás. ¡Una hija de Satanás! Dime tú si eso te parece normal. Se la armé allí. Además, dime tú qué culpa tengo yo de lo que hagan o dejen de hacer mis padres. Lo que tengan entre ellos es cosa de ellos.

Daniel y Rosa son hermanos de sangre y llevan juntos cuarenta años. Están enamorados hasta las trancas y lo proclaman a los cuatro vientos. Tienen dos hijos en común. Ambos fueron separados a los pocos años de nacer. La casualidad quiso que dos décadas después se rencontrasen en una de aquellas ácidas noches de púrpura en los albores de la movida. Que se mirasen y se gustasen. Que empezasen a salir y que, tiempo después, la fortuna les hiciera descubrir a la vez una verdad que condicionó su vida hasta hoy: ambos compartían los mismos apellidos. Y así desde entonces.

El año pasado contábamos su historia de 40 años juntos en EL ESPAÑOL. Al tenerla delante, resulta inevitable no echar la vista atrás hacia referentes de siglos pasados, algunos de ellos ya extraviados entre hojas viejas de la historia. La mitología griega, los faraones egipcios, los emperadores romanos, la dinastía de los Austrias, Darwin… Todos estos ejemplos del pasado conservan escritos o testimonios que defienden la mezcla entre personas de la misma familia para preservar lo que ellos llaman pureza de sangre. Es lo que hacían los faraones egipcios: en las escrituras antiguas, algunas de ellas todavía hoy de autoría anónima, queda explicado cómo los faraones habrían seguido el ejemplo de los dioses casándose entre hermanos.

La historia de ellos está muy bien pero, ¿y sus hijos? Las circunstancias que rodean una relación como la de los Moya hace que todo resulte algo distinto para sus retoños. Sobre todo en el ámbito escolar. Aparte de esto, ha habido una pregunta que Dani y Rosa, de forma recurrente, han tenido que contestar de forma recurrente, a ellos ya no les importan, simplemente responden por enésima vez recitando, como una letanía aprendida de memoria a fuerza de repetirla, que no, que a sus hijos no les pasa nada, que está todo normal, que no tienen ningún problema, que trabajan y crecen y viven como otras dos personas cualquiera. Que son personas normales, no bichos del zoológico.

El árbol genealógico

Cuando les dieron el libro de familia en el que reconocían a Daniel como su padre, Iván y Cristina se cambiaron los apellidos de los DNI.

Hay un recuerdo de la infancia que acude con nitidez a la memoria de Iván, todavía a sus 24 años: cuando en el colegio le mandaron hacer el árbol genealógico de su familia. Se trata del típico ejercicio que se enseña a los pequeños en primaria para que conozcan los nombres propios de la parentela.

Se realiza una especie de diagrama, con recuadros en los que se sitúan los antepasados, los ancestros, y los descendientes. Luego se rellena con los nombres. Como el resto de los compañeros de su clase, Iván volvía a casa de la escuela y tenía que preguntar a Rosa y a Daniel. A él siempre le faltaban huecos por rellenar. Concretamente, el de dos de los abuelos. Iván, al principio, en plena inocencia, no encontraba respuesta a aquello, así que cuando le preguntaban simplemente se callaba.

“Mamá, papá, ¿quiénes son los abuelos?”, preguntaba. El árbol genealógico de Iván siempre tuvo una sola línea. Los profesores y compañeros de colegio no tardaron en darse cuenta de ello. Ahí comenzó el calvario. Los primeros no daban crédito y le pedían cuentas. Los segundos comenzaron a increparle.

Iván es alto, fuerte, lleva el pelo corto, casi rapado, y luce una barba poblada de color negro, casi idéntica a las que exhiben los retratos de su padre, fotos que todavía conserva de su juventud en la mili y sus años alocados de juventud. Iván es un chico pacífico, bueno y sencillo. Le gustan los coches, los videojuegos y todo lo que tenga que ver con el mundo de la informática. En casa, es el experto en ordenadores y en arreglar todo tipo de objetos tecnológicos. Es quien pone el tono ácido, la broma, la chanza y el buen rollo.

Iván es todo eso, pero también una persona transparente y sincera. “Yo siempre te voy a decir las cosas a la cara aunque no te gusten. Yo soy así y a quien no le guste, carretera”. El episodio del árbol genealógico se repitió de distintas maneras los años siguientes en el colegio hasta que todo se hizo insoportable. Durante aquellos años su vida fue un infierno. Durante el tiempo que cursó primaria y secundaria, tuvo que soportar las burlas, los insultos y las amenazas de unos compañeros de clase que tan sólo lo obsequiaban con el frío y puro sabor de la crueldad. No volvió a pisar un aula.

—Eso que hoy llaman bullying, ¿sabes? Pues eso. Dejé el colegio a los quince años. No lo podía soportar. A veces llegaba a casa 65 Los Moya. Un amor entre hermanos con un ojo morado, y papá y mamá me preguntaban que qué me sucedía. Yo no quería preocuparlos, no quería que les afectase. Entonces yo le decía: “No, mamá, no es nada”.

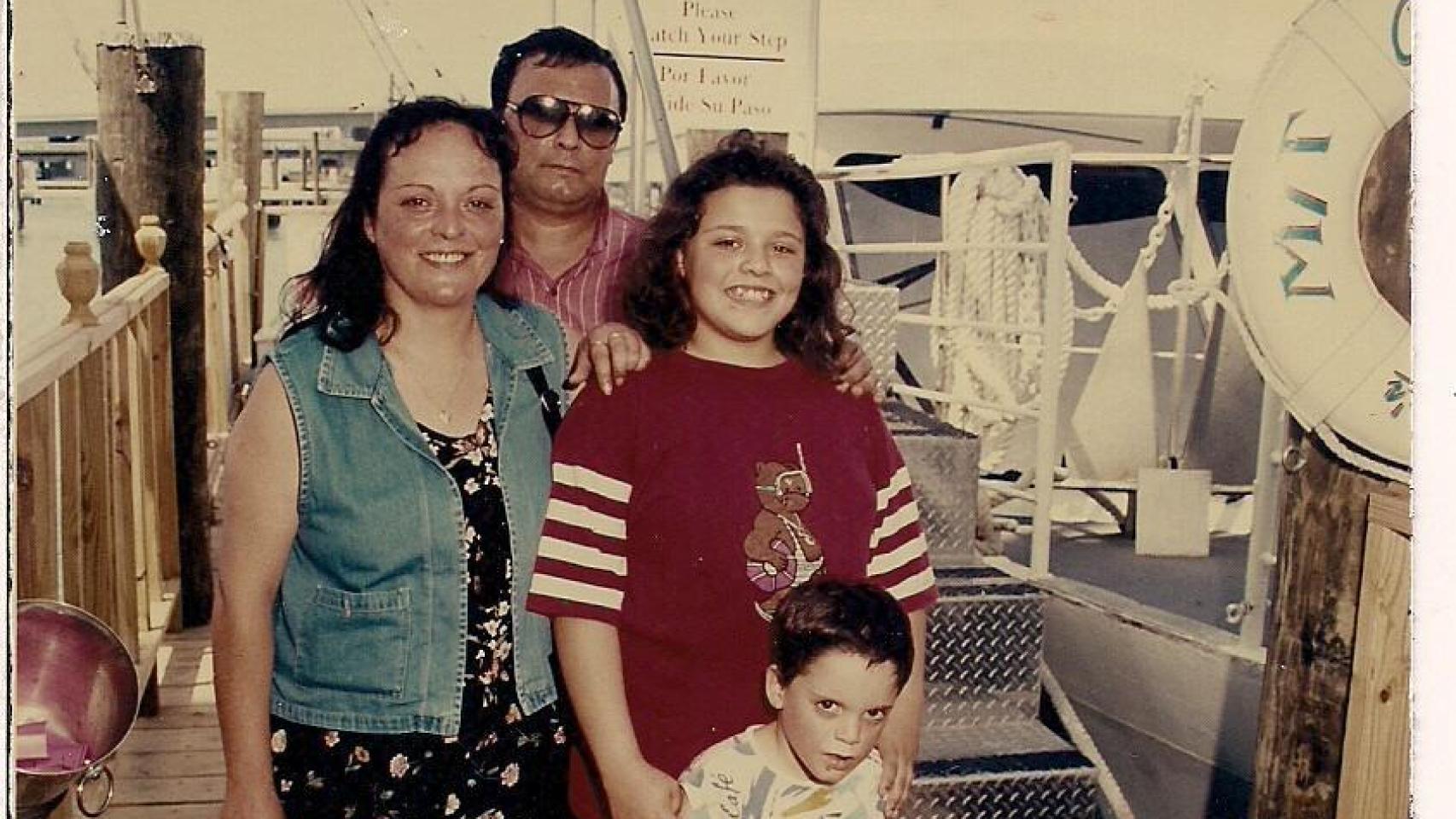

Daniel y Rosa María, posando con las fotos de la época en la que se conocieron. Se enamoraron sin saber que eran hermanos.

Pese a la gravedad de la situación, siempre trataba de restarle importancia a los problemas. Ya tenían bastante sus padres con los suyos. Además, venía detrás de Cristina, la primera en experimentar semejante mal trago en la escuela desde una edad muy temprana. También a Iván, con total naturalidad, le explicaron los padres que eran hermanos. Se lo dijeron en distintas ocasiones.

—¿Cómo se lo explicaron sus padres?

—A los cinco años. Me sentaron en el salón y me dijeron: “Mira, esto es lo que hay”. Qué pasa, que con cinco años no te das cuenta de nada. Y entonces luego, a los ocho, sentados otra vez todos en el salón, ahí ya me dijeron: “Mira, Iván, Dani es tu padre”. Y yo decía: “Sí, sí, ya lo sé”. Y entonces me insistían: “Vale, pero también es mi hermano”. Y yo lo acepté sin problema ninguno. ¿Yo lo veo como mi tío? No, yo lo veo como mi padre. Entonces, sin problema, me lo tomé con toda la normalidad del mundo.

Tener un hijo en medio de un incesto

Tanto ella como Dani le dieron muchas vueltas a lo de ser padres por miedo a que volviera a ocurrir. Había dos cosas que tenían muy claras: una, que esta vez no iban a perder el niño; y otra, que tomarían todas las precauciones posibles para ello. Antes de concebirla se lo pensaron mucho y a conciencia. Rosa y Daniel se sentaban a la mesa, ya en su casa de Cambre, y conversaban durante largas horas sobre la posibilidad de ser padres por primera vez. Había otro temor que los atormentó hasta el nacimiento de Cristina.

Con un grado de consanguineidad tan alto, ¿cómo sería su hija? ¿Tendría algún problema congénito al venir al mundo? ¿Nacería con algún tipo de retraso? Le dieron, como digo, muchas vueltas a todas aquellas preguntas que se colaban en sus cabezas hasta plagarlo todo de nervios y de inseguridad. Fueron muy cuidadosos. Querían tenerlo todo controlado. “Teníamos miedo, claro. Por eso, lo primero que hicimos fue una prueba de compatibilidad. Salió que nuestros hijos podían salir mal en el 25 % de los casos. Decidimos tenerlos”.

Daniel y Cristina son hoy dos chicos normales, en plena madurez, a quienes la vida les ha golpeado duro. “A mí todo aquello me hizo madurar muy rápido, me hizo ser más fuerte. Hizo que sólo me preocupase por lo importante”, explica Iván.

A veces, les resulta inevitable pensar que quizá aquello fue un error. “Creo que la peor decisión que tomé fue cuando decidimos tener hijos. Salió bien, pero fue la peor decisión. Hice unas pruebas genéticas para ver si éramos compatibles. Con Cristina salió bien. Decidimos intentarlo de nuevo unos cuantos años después. Y nació Iván. Por suerte salió todo bien. Pero podía haber salido todo mal, como la vez anterior”, dice Dani.

Cuando les fueron a inscribir en el Registro Civil, les dijeron que cómo iban a figurar los pequeños como hijos de su tío. “Yo fui allí, y fui ya a pecho descubierto. No me importaba”.

Acabar la historia en el altar

Daniel Moya Peña y Rosa María Moya Peña son hermanos biológicos y llevan 40 años como pareja. Tienen dos hijos en común.

Tras muchos años de sufrimiento, a Dani y a Rosa les gustaría que su historia acabase, como todas las buenas historias, con ambos subidos en el altar. No quieren joyas. Tampoco banquetes bajo la luz de la luna en lujosos pazos gallegos. La cosa no va de ostentación ni de grandes lujos, ni del viaje de luna de miel, cortar la tarta y el resto de la parafernalia, barra libre a modo de broche incluida. No insisten en la boda por eso. El anhelo de la unión en matrimonio la persiguen por ver culminado ese reconocimiento ante los ojos de la justicia. El incesto, antaño penado con penas de cárcel, no existe hoy en el Código Penal y se regula solamente a través del Código Civil.

La insistencia en la boda no es por ellos. Si están empeñados en todo esto es por los niños. Para que tengan un futuro asegurado y poder dejarles todo, por poco que sea, en herencia.

Un primer paso llegó hace unos pocos años cuando ambos lograron inscribirse en el registro de parejas de hecho. Por primera vez, un documento oficial reconocía a Dani como padre de sus hijos. Hasta el momento, tan solo figuraba como el tío de los dos niños. “Nos presentamos en el juzgado y digo: “Mire, esta es mi hermana, estos son nuestros hijos y queremos que nos los registren…”. Los funcionarios se partían el culo”. La historia de Dani y de Rosa, casi bíblica, tal vez emulando a la mitología clásica, continúa todavía hoy. “Adán y Eva tuvieron dos hijos varones. Explícame tú de dónde venimos el resto entonces. ¿Tengo razón o no tengo razón?”.