En el relato «Del rigor en la ciencia» Jorge Luis Borges cuenta la historia de un imperio en el que sus dirigentes se obsesionan con alcanzar la representación exacta del mundo. La cosa llega tan lejos que elaboran un mapa a escala 1:1, lo que sume todo el territorio en la oscuridad. El afán por la exactitud acabó con aquel imperio, convertido en una cárcel de papel.

La fábula de Borges, que ocupa sólo un párrafo, demuestra que la obsesión por el detalle es un esfuerzo ineficaz en el que desaparecen el acto humano de la interpretación y la medida de la cordura. Hasta la llegada de Google Maps, la cartografía gozaba de un margen exquisito para el verso libre; cada mapa era un relato propio, incluso en los Atlas más fidedignos, dando pie a distintas formas de representar árboles, plazas, colinas, ciudades y caminos. El acceso inmediato a todo lo que nos rodea, a todos los hechos del pasado, y a las elucubraciones de posibles futuros, nos hace dependientes de millones de datos acumulados y nos condena a la mecánica de la precisión. Tener a un clic de distancia los perfiles exactos de las costas, la fecha de nacimiento de Gutenberg o la manera más rápida de llegar a un destino nos priva de la magia del relato, de una feliz inexactitud.

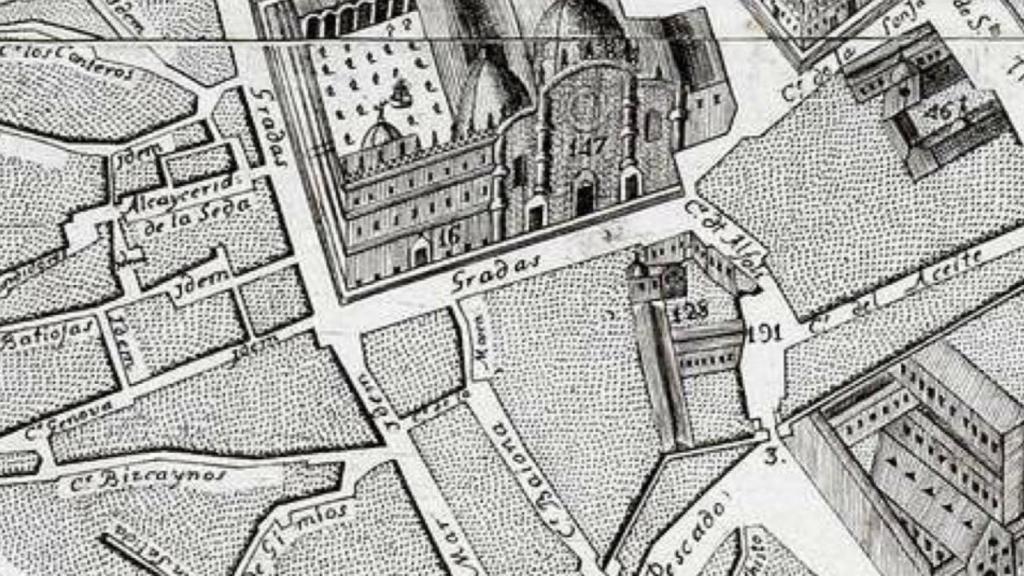

Una de las imágenes de Sevilla.

El documento quizás más valioso con el que cuenta Sevilla es un mapa repleto de imperfecciones, ordenado levantar por Pablo de Olavide en 1771. Conventos sobrescalados, fuentes gigantescas, manzanas de proporciones achatadas y muladares del tamaño de una montaña se suceden en el primer registro completo del tejido urbano de la que había sido Caput Mundi dos siglos atrás. Hace unos días el Ayuntamiento de Sevilla anunció la recuperación del nomenclátor de Olavide, en una bonita iniciativa que nos recuerda que la memoria de la ciudad se cuaja en unas letras analógicas de cerámica colocadas en las esquinas.

Para que siga habiendo Olavides en vez de Alexas y no acabemos ensombrecidos por un mapa gigante, en las escuelas de arquitectura se invierten cientos de horas en educar la “expresión gráfica”, es decir, en construir un relato propio en la manera en la que se plasma un proyecto. Suele ocurrir que la buena arquitectura viene precedida de muy buenos dibujos, de forma que los evocadores bocetos de Guillermo Vázquez Consuegra o la iconografía vigorosa de José Ramón Sierra, por ejemplo, se han traducido en magníficos edificios. Lo mismo ha ocurrido con la escritura, –¿qué es un texto sino un dibujo codificado?–: textos sublimes han interpelado a la sensibilidad de generaciones que han sido mejores arquitectos después de leerlos. Para eso recomendaría leer a Ángel Martínez García-Posada, desde sus “Sueños y Polvo” (Lampreave, 2009) a “Cartas de Venecia” (Recolectores Urbanos, 2018, con el recordado Juan Luis Trillo de Leyva), y descubrir así la magia y el genio de la arquitectura hecha palabra. La educación de la mano, dirigida a hacer dibujos o a escribir relatos, sigue siendo el antídoto perfecto para la deriva ultrainformatizada de la creación y la pérdida de esa conexión entre el lápiz y el cerebro que nos diferencia del resto de especies.

Imagen del mapa.

El periodismo, como la arquitectura, tiene sus propios cañones de fusil apuntando al corazón. La Inteligencia Artificial, tan usada y comentada en estos días, es una herramienta utilísima para ciertas cosas y un puñal afilado para otras. Desconocemos sus límites y la miramos con la extrañeza de quienes tuvieron que enfrentarse por primera a controlar el fuego. El regalo de Prometeo nos salió bien, y aprendimos a sacarle un partido que nos ha traído hasta aquí. Veremos qué ocurre con la IA, con la que tendremos que llegar a un acuerdo, pero hasta ahora parece claro que su frialdad y su supuesta imparcialidad son una amenaza para la creación, literaria, gráfica, cartográfica y arquitectónica. Pensar en crónicas periodísticas generadas por una máquina suena escalofriante, tanto como imaginar casas construidas por un algoritmo. Sin querer hacer apología de la falsedad y la inexactitud, la “verdad” volcada por ChatGPT será siempre menos saludable para la democracia que la interpretación de un periodista serio, tenga la ideología que tenga.

Imagen del mapa.

La tiranía del clickbait (titulares sorprendentes para que el lector pinche en el enlace, de la que no se libra ni un solo medio), la difusión acelerada de noticias falsas y el mal uso de la IA empobrece la profesión de informar, como también merma la arquitectura el uso automatizado de las herramientas de dibujo asistido por ordenador. Recientemente dos leyes, una aprobada en 2022 con un consenso inédito y otra en ciernes, han tratado de reducir los efectos adversos del avance incontrolado de ambos sectores. La Ley de Calidad de la Arquitectura y la de Regeneración Democrática nacieron con espíritus positivos, pero serán inútiles sin un cambio general en la actitud de promotores inmobiliarios, de los magnates de la comunicación y de la voluntad caprichosa de los Prometeos carentes de moral que nos ha tocado sufrir, de Elon Musk a Jeff Bezos.

Ante la previsible ineficacia de las leyes, el único acto de salvación será seguir los pasos de don José, aquel personaje de “Todos los nombres” de Saramago: metido hasta la médula en el sistema burocrático como empleado del Registro Civil, su rebeldía consistía en hacer listas clandestinas de famosos, de los que cogía prestados sus datos personales hasta construir una especie de perfil policial. Un ejercicio sin un fin concreto, un movimiento de puro dadaísmo que cortocircuitaba el sistema y lo conducían a una aventura desquiciada en busca de una mujer sin nombre ni apellidos. La historia, como la de Borges, parte de una locura analógica, artesanal, con el dibujo a mano del mundo a escala real y la recolección cuidadosa de los datos íntimos del registro. Antes que pedírselo a ChatGPT, les animo a hacer sus propias listas a mano, con la satisfacción secreta de estar hackeando el sistema con un lápiz y un cuaderno.