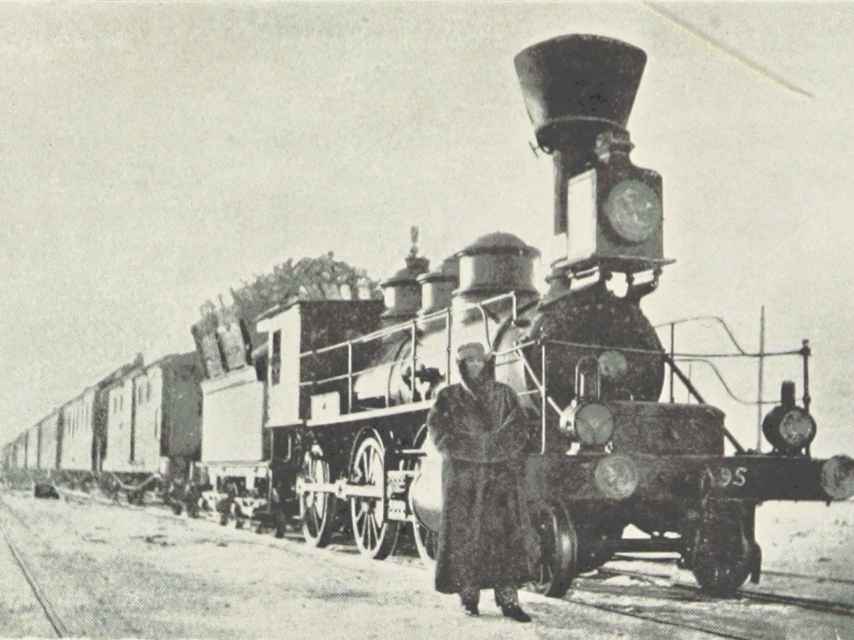

El Transiberiano en 1897.

El Transiberiano, el tren con el que Rusia quiso humillar a Occidente

Aunque fue comparable al canal de Panamá o al de Suez, la gran línea ferroviaria nunca llegó a ser valorada como obra de ingeniería.

9 abril, 2017 01:59Resulta sorprendente comprobar cómo, cuando se habla de las gigantescas obras de ingeniería que marcaron los siglos XIX y XX, hay una que suele brillar por su ausencia. Desde luego, no faltarán la menciones a los canales de Suez o de Panamá, pero será rara la mención al Transiberiano, inaugurado en 1903 tras doce años de durísimos trabajos de éxito sorprendente.

No en vano Rusia logró levantar 9.000 kilómetros de vía, de Moscú a Vladivostok a través de siete husos horarios, muchos más que cualquier otra línea que se hubiera construido antes, prácticamente sin experiencia ferroviaria, sin tejido industrial, adentrándose en los imposibles territorios de Siberia, y teniendo que hacer frente a una corrupción y una burocracia asfixiantes.

El nuevo ferrocarril, a pesar de que se viera involucrado de pleno en la guerra ruso-japonesa justo tras su inauguración, demostró pronto que la enorme cantidad de dinero invertida en él había merecido la pena

Sin embargo, como narra Christian Wolmar en Billete al fin del mundo (Península), fue la voluntad férrea del todopoderoso ministro de Hacienda, Serguéi Witte, la que obró el milagro. El nuevo ferrocarril, a pesar de los problemas de los primeros tiempos y de que se viera involucrado de pleno en la guerra ruso-japonesa justo tras su inauguración, demostró pronto que la enorme cantidad de dinero invertida en él había merecido la pena.

Panorama del Transiberiano en la Exposición Universal de París de 1900.

Pero uno de los objetivos marcados no se cumplió: si de lo que se trataba era de mostrar a Occidente que Rusia estaba totalmente a su nivel, los comentarios de los visitantes extranjeros que lo utilizaban no hacían más que destacar que el Transiberiano era inútil y costoso, y sus trenes incómodos y destartalados.

Superar al Orient Express

Para cambiar esa percepción y atraer a turistas ricos, en 1900 se introdujo un servicio de lujo que operaba directo a Vladivostok. Y para ello, el príncipe Jilkov dio orden de que no se ahorrara en gastos: el referente era superar al Orient Express, inaugurado dos décadas antes, que unía París con Constantinopla y representaba el summum del lujo y de lo chic. Por eso, no es extraño que el Gobierno ruso se asociara con su creador, Georges Nagelmackers, para lanzarlo ante todo el mundo.

Estación terminal de Vladivostok.

El marco elegido para ello fue ni más ni menos que la Exposición Universal de París. Nagelmackers no sólo se llevó varios lujosos vagones al recinto de la exposición, sino que montó una sofisticada atracción en la que, por el precio de una entrada, los visitantes podían comer en el lujoso vagón restaurante.

Allí les esperaba la gran sorpresa, una "experiencia ferroviaria" montada por el artista Pável Piasetski: mientras los "pasajeros" disfrutaban de los tres platos de la comida, un sofisticado panorama iba deslizándose por las ventanillas, con rollos movidos a distancia que alternaban arena y roca, arbustos y maleza, distantes paisajes y una obra maestra final...

Obras del Transiberiano, 1903.

Grandes acuarelas realizadas a partir de los apuntes tomados por el propio Piasetski que representaban escenas de Moscú, Omsk, Irkutsk y Pekín. En total, cuarenta minutos repartidos en nueve rollos de novecientos metros de longitud. El panorama obtuvo una de las medallas de oro de la exposición, junto con la torre Eiffel y la sopa Campbell's.

Vagones monárquicos

Para hacer aún más impresionante la experiencia, los cuatro vagones encargados por Nagelmackers contaban con las mismas comodidades de los que utilizaban las monarquías del momento (el propio zar había encargado uno para la familia imperial que rebasaba lo que nadie hubiera hecho hasta el momento). Los vagones acogían a un máximo de ocho personas cada uno, en cuatro compartimentos con litera doble, baño propio y decoración al estilo de los salones petersburgueses.

Los cuatro vagones encargados por Nagelmackers contaban con las mismas comodidades de los que utilizaban las monarquías del momento

Cada vagón disponía de salón y sala de fumar y se ambientaba en un período distinto, incluido el estilo Luis XVI y el imperial chino. Además, contaban con una biblioteca con libros en cuatro idiomas, sala de música con un gran piano de cola y hasta otra de ejercicio con biblioteca estática y máquina de remar, así como un cuarto oscuro para que los fotógrafos pudieran revelar sus fotos directamente en el tren.

Sin embargo, la realidad era más azarosa: el viajero no sabía qué se encontraría exactamente al acceder al tren real, porque no era lo mismo que le tocara uno de los operados directamente por Nagelmackers u otro de los que dependían directamente del Gobierno ruso. Desde luego, los lujos mostrados en París no se trasladaron a las difíciles tierras siberianas. Tampoco las guías de viajes, como la imprescindible Baedeker, ayudaron, perpetuando visiones prejuiciosas de lo que le esperaba al viajero en tierras tan lejanas.

Vagón del Transiberiano reconvertido en iglesia.

La experiencia, en definitiva, podía ser imprevisiblemente incómoda o lenta. En ese sentido, el viaje en el Transiberiano sí que podía resultar una aventura. Pero los esfuerzos del Gobierno ruso fueron baldíos: el tren nunca entró en el imaginario europeo y norteamericano con la misma fuerza que sus equivalentes occidentales. Quizá por eso permaneció como el gran logro semioculto de la moderna ingeniería.