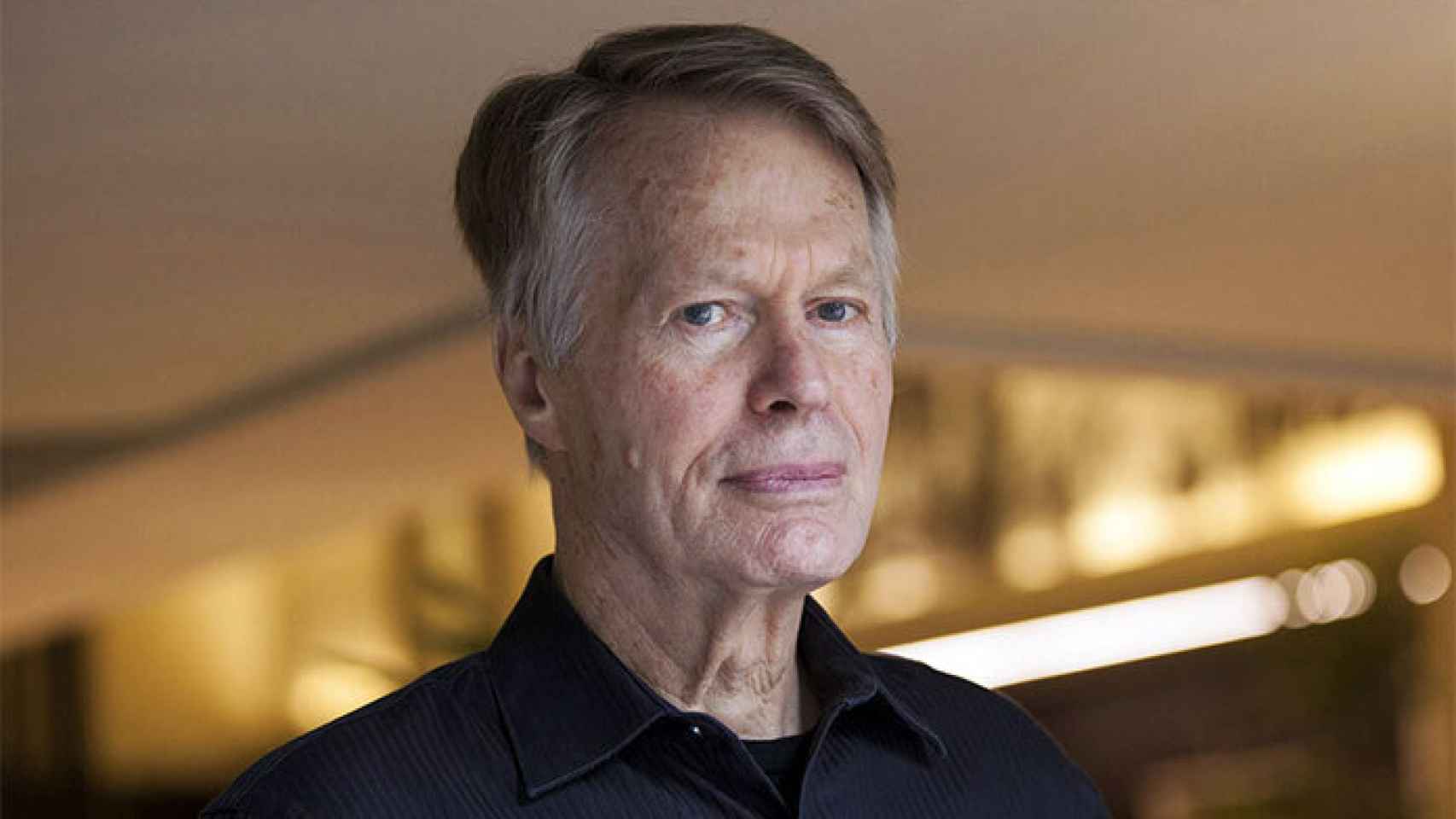

Si hay un escritor que, como decía Borges de Shakespeare, podría ser todos los hombres, es sin duda Jean-Marie Gustave Le Clézio (Niza, 1940), que es a un tiempo el niño cuya familia provenía de la isla Mauricio, en el Océano Indico, el que pasó su infancia en una Francia ocupada por los nazis, en una Bretaña mítica ya desaparecida y en las amplias y libres llanuras de Nigeria, donde su padre británico trabajaba como médico. También el que ha vivido en México, entre los indios de Panamá o en China y ha plasmado en decenas de novelas todos esos otros mundos que la literatura permite visitar desde el salón de casa.

Confinado en su casa de Niza, el escritor se disculpa al teléfono por su español, “mucho más de México que de España” y que afirma tener “bastante oxidado” tras tantos años en Francia. Sin embargo, sus ideas fluyen a la perfección en la lengua que manejó durante años en el país azteca, donde vivió más de una década entre los años 60 y 70.

Hasta varios años antes, los días de su niñez, se retrotrae el Nobel en su nuevo libro, Canción de infancia (Lumen), unas memorias construidas en forma de díptico en las que entona un lamento por la Bretaña de sus antepasados, irremisiblemente consumida por la modernidad, a la vez que recuerda los grises días de la Segunda Guerra Mundial, que vivió oculto de los nazis en el sur del país. “Este libro es el reflejo de mi vida. Yo nací en Francia a causa de la guerra. Soy una mezcla británica, francesa y africana y tengo dos nacionalidades y dos pasaportes. No tengo realmente la impresión de pertenecer a un Estado, aunque sí a la cultura francesa, en la que me crie. Pero mi identidad es múltiple, como la de mucha gente en estos días”, resume.

Pregunta. Su literatura siempre ha destacado por su nomadismo, ¿qué le ha hecho volver a su infancia?

Respuesta. Cuando uno envejece es curioso como la memoria viaja con más frecuencia a la infancia. Me puse a escribir estos relatos que, en el fondo, son dos caras de la misma historia. Yo viví la segunda Guerra Mundial en un pequeño pueblo de montaña de una serranía cercana a Niza. En el 43, cuando llegaron los alemanes tuvimos que huir de la cuidad y escondernos porque éramos considerados británicos, una nación maldita para los alemanes. Después de la guerra, para curarnos de sus secuelas, viajamos con mi padre a África y después de pocos años a Bretaña, donde ocurrió la cara más optimista de mi niñez. En esta región conocí por primera vez la libertad, la abundancia de alimentos, la generosidad de la gente… Porque durante la guerra casi morimos de hambre. Por eso quise aunar esas dos caras. Pero no es únicamente un libro de memorias. La parte de Bretaña es casi una especie de pleito, de reivindicación de una región que, tras mi niñez, a partir de los años 60 fue aniquilada por la cultura francesa.

Desterrando la nostalgia

P. Reconstruye en estas páginas un mundo perdido, a caballo entre lo medieval y la modernidad. ¿Qué pasó con aquella Bretaña?

R. Cuando volví muchos años después, ya casado, descubrí que el idioma bretón ya no se hablaba, la gente planteaba su vida según los criterios de modernidad estandarizados desde París y la educación había sido totalmente centralizada. No había ni una parte de Bretaña que pareciera haber sobrevivido al mundo posbélico. Los bretones ya no eran bretones, sino franceses. Por eso quise plasmar mis memorias de una época en la que Bretaña fue una región casi autónoma, al estilo de las regiones de España.

P. ¿Cómo ha vivido su generación, quizá la que más cambios ha afrontado en la historia en un espacio tan corto de tiempo, todo esto?

"Como escritor creo en el idioma, en que la forma en que pensamos y expresamos las palabras, es reflejo de toda una manera de ver el mundo"

R. Mi generación vivió una transformación asombrosa, algo que ocurrió en todos los países del mundo en mayor o menor medida debido a la globalización. Por ejemplo, el México de los años 60 y 70 en el que yo viví no tiene nada que ver con el actual, y me imagino que España ha sufrido la misma metamorfosis. El drama reside en que todos estos cambios sociales, aunque muy positivos en lo material, en la mejora de las condiciones de vida, han hecho que la gente se acostumbre a un pensamiento único, a una forma única y uniforme de vivir. Las sociedades modernas pretenden tener una sola voz y silenciar las múltiples. A esto también ha ayudado una uniformización de la cultura de masas, de la prensa, la televisión… Hemos construido sociedades que tienen una voz única y las voces múltiples son cada vez más difíciles de oír.

P. Hace unos meses Mathias Énard reivindicaba también esta Francia rural, en su caso la zona de Poitou, ¿qué queda hoy de aquella Francia y cómo evitar caer al evocarla en los tópicos nostálgicos de esa vida campesina y marinera?

R. La nostalgia es un peligro real, a mi juicio, una forma muy autocomplaciente de castigarse. No me gusta aplicada a ningún concepto. Cuando se habla hoy en día del modo de vida de los campesinos no se tiene en cuenta la cara amarga: animales para el trabajo, viviendas sin electricidad ni agua corriente, el hambre… Por ejemplo, en Bretaña, los ancianos, sin pensión y sin poder trabajar terminaban suicidándose en pozos. Estas historias eran muy abundantes. Era una vida muy dura y no hay que lamentar que ya no exista, al contrario, el cambio fue algo muy positivo.

El radicalismo francés

P. Precisamente, usted huye de esa folclorización a la vez que asegura que hay cosas que no se deberían perder. ¿Cuáles? ¿Cómo se puede equilibrar ese mundo tradicional con el actual sin perder las tradiciones?

R. Lo que considero más dramático es la desaparición del idioma bretón. No había necesidad de eliminar toda una lengua de la memoria de un pueblo. Soy escritor y creo que, más que cualquier otra cosa, el idioma, la forma en que pensamos y expresamos las palabras, es reflejo de toda una manera de ver el mundo. Es lamentable que los niños bretones hablen hoy en día más inglés que su lengua ancestral e incluso se burlan de él porque han sido educados en la idea de que correspondía a un subdesarrollo que en realidad se debía al maltrato del gobierno central hacia las periferias. No tengo una receta sobre ese equilibrio, puedo constatar lo que se ha perdido, pero no creo que haya una solución. Cuando un idioma ha muerto es imposible revivirlo. Francia tiene una historia experta en asesinar culturas e idiomas, como el vasco o el occitano del Languedoc, desaparecidos de forma orquestada por el poder central. Es posible enseñarlo en las escuelas, como una especie de lujo cultural, pero no creo que sea posible, al menos en nuestro país, encontrar la unidad cultural para que vuelvan a ser cotidianos.

"No estoy de acuerdo con los separatismos como el catalán, pero creo que un país es una asamblea de identidades diferentes, algo que Francia no comprende"

P. Dedica un capítulo a la búsqueda de la autonomía política, que es un tema recurrente en muchas regiones de Europa que tienen un pasado histórico y cultural propio. En un país tan centralizado como Francia parece imposible, pero ¿qué supondría un tipo de autonomía al estilo de las que hay en España o Alemania?

R. Sería algo maravilloso, pues la autonomía también comporta cierta independencia económica, fiscal y legal, pero es algo impensable en mi país. Creer en esto es muy ingenuo. Francia es demasiado radical en su centralismo, es el país de la revolución, no hay que olvidarlo. Al contrario, el gobierno de Macron ha hecho suyo el lema de luchar contra el separatismo, al que achacan males como el terrorismo. Por eso hablaba de pleito. No estoy de acuerdo con los separatismos como el catalán y estos artefactos políticos que se manejan ahora, pero creo que un país es una asamblea de identidades diferentes y tratar de aniquilarlas, como se ha hecho en mi país es algo peligroso y que genera un sufrimiento excesivo e inútil.

"En España— continúa Le Clézio— sois mucho más adelantados en el papel de las culturas regionales, en Francia la cultura es un lujo, no es entendida como la expresión de una identidad. Cuando se habla de cultura se habla de la francesa, de la literatura, la música y el arte oficial, que se fomenta desde dos o tres barrios de París", explica irónico. "El resto aquí se considera folclore y no tiene prestigio. Ese el problema de la cultura en Francia, que es demasiado monolítica y tiene una fuente única, que se enseña en los liceos de manera tristemente uniformadora".

El sabor del hambre

Además de esta carta de amor a la tierra de su niñez, Canción de infancia guarda en su interior otro relato, el de los años que el autor pasó en Niza durante el último gran conflicto europeo, donde mezcla, forzosamente debido a su tierna edad, recuerdos borrosos y relatos de terceros. “Gran parte de lo que cuento proviene de lo que me han contado mi abuela, mi madre y mi hermano mayor”, confiesa. Aunque asegura que también relata memorias físicas “que puedo identificar con mucha precisión. Momentos que puedo recrear perfectamente pese a ser tan pequeño, como la explosión de una bomba en el jardín de la casa de mi abuela, pues recuerdo muy bien el susto, el pequeño terremoto… es algo que todavía está en la memoria de mis piernas”

Otro recuerdo nítido para Le Clézio es la memoria del hambre. “Yo no sabía que era hambre, pero me acuerdo de que estábamos siempre buscando algo que comer, la preocupación era comer, no jugar”, sostiene. “Y recuerdo el sabor a tierra de la comida, del pan, de las verduras. Todo estaba preñado del sabor de la tierra, porque había que enterrar la comida para esconderla y también nos alimentábamos de muchas raíces. Ese sabor a tierra, a muerte, ha seguido siempre presente en mi paladar”.

"Me considero inmigrante de segunda generación y no encuentro nada que justifique prohibir a alguien respirar el aire de tu país"

P. ¿Cómo le han marcado esas experiencias como niño de la guerra, qué huella han dejado en usted?

R. Hoy esos recuerdos se han mezclado con muchas otras cosas. Es una especie de sopa donde hay pedazos de lecturas y películas, de recuerdos y de imaginación, pero me da la impresión de que esa parte de mi niñez una especie prueba que tuve que atravesar. De hecho, estuve a punto de morir de malnutrición al final de la guerra. El recuerdo más vívido y extraordinario que puedo evocar es la llegada de los soldados americanos a la sierra de Niza donde estuvimos escondidos. Distribuyeron entre los niños pan, un pan enlatado y muy blanco. Ese color me fascinó, casi me asustó. Lo comimos a pedacitos, entre todos, de forma mucho más ávida de lo que he comido nunca jamás un pastel en mi vida. Fue una especie de comunión.

P. En esa segunda parte del libro habla, recordando su infancia, sobre los niños que viven hoy las guerras y también deben emigrar. Ha pedido a su Gobierno más humanidad con los migrantes, ¿cree que en Europa falta empatía y sobre todo memoria al tratar este asunto?

Desde luego. Me considero como el hijo de un inmigrante. Mi padre nació en Isla Mauricio y trabajó toda su vida para el ejército británico. Al final de su vida aceptó vivir en Francia con mi madre, pero tenía que ir a renovar su permiso de residencia cada tres meses y le ponían muchos problemas. Además, yo lo he sido la mayor parte de mi vida, en África, en México… Por eso tengo mucha simpatía por los inmigrantes. Entiendo muy bien lo que buscan en Europa, huyendo de situaciones terribles o persiguiendo una vida mejor. Me parece incomprensible decirle a un ser humano que no tiene derecho a beber el agua y respirar el aire de un país. No se me ocurre nada que lo justifique.

El poder de ser otro

P. Ha publicado decenas de novelas que, reflejo de su vida, incluyen muchas culturas. Ahora que, como comentábamos, cada país vive un repliegue, ¿qué papel puede jugar y juega la literatura a la hora de crear puentes culturales?

R. Tengo mucha fe en la literatura, porque es una de las pocas formas de comunicación humana que expresan la libertad total de la imaginación. La literatura es libre porque da la posibilidad de una comprensión absoluta del Otro. Soy una persona que tiene pocas ocasiones de comunicarse con los demás, paso gran parte de mi vida escribiendo y la lectura es una manera de entrar en la mente de los otros, de escuchar sus voces. Gracias a ella puedo llegar a ser otra persona, una mujer, una niña, un anciano, una persona de México o, como en el Lazarillo, el ayudante de un mendigo viejo y ciego. Me fascina profundamente esta capacidad que la literatura nos ofrece de cambiarnos por cualquiera.

"Tantos años después, me sigue fascinando profundamente esa capacidad que la literatura nos ofrece de cambiarnos por cualquiera"

P. Ha dicho en alguna ocasión que nunca se ha quedado plenamente satisfecho de ninguno de sus libros, ¿por qué?

R. Tengo una pequeña superstición que consiste en que nunca quiero leer mis libros, una vez escritos prefiero pasar a otra cosa. Es como si no fuera yo su autor. Tras varios años puedo volver a leerme y me asombra cómo he olvidado todo, constatar que eso que ha salido de mí se ha transformado en la obra de otro. Cada ser humano cambia día tras día a lo largo de su vida y a mi avanzada edad no reconozco nada del joven de 23 años o del niño que comenzó a escribir libros para su madre con siete años. Soy completamente diferente. Me extraña y me emociona esta capacidad de cambiar que tenemos todos. Quizá con un hueso central de identidad que se mantiene. Pero como se sabe, el hueso no es lo principal de la literatura, sino la carne de alrededor.

P. Hace unos meses escribió una carta a su nieta recién nacida en la que le explicaba la pandemia recordando también su propia infancia, ¿qué le contaba? ¿Tras más de un año, cree que esta experiencia global ha venido a fortalecernos, que podremos aprender de ella?

R. En resumen, le digo que esta pandemia no es un castigo, sino una oportunidad. A diferencia de la guerra de mi infancia, esta es una lucha contra nosotros mismos, contra nuestros fallos, nuestra indiferencia hacia la naturaleza, nuestro vanidoso egoísmo. Es cierto que se avecina un mundo difícil para la nueva generación, para los niños de hoy, pero la vida de posguerra tampoco fue fácil. Cada generación debe vivir tiempos difíciles, sólo queda afrontarlo con esfuerzo y optimismo, salir adelante. Esta pandemia sigue siendo algo atroz, pero tiene una gran ventaja. Habría que ser muy obtuso para no darse cuenta tras esto de que el mundo entero está conectado, de que es un mundo unido. Tras el coronavirus debería quedar unido por mejores motivos. Espero que quienes han vivido este tiempo y sean los ciudadanos del futuro recuerden lo duro que ha sido vivir todos estos meses en cualquier parte del mundo y opten por poner más compasión en la vida diaria y más apertura a compartir las riquezas y bienes de la vida.