Demasiado a menudo, entender la relevancia de un arquitecto exige un acto de fe considerable. Eso no ocurre, sin embargo, frente al sereno realismo de Julio Cano Lasso (Madrid, 1920-1996). Como sus admirados Alvar Aalto o Frank Lloyd Wright, jamás antepuso la brusquedad al respeto en su trabajo, y supo trazar de su mano modélicas síntesis entre lo posible y lo soñado, lo necesario y lo nuevo. Aunque tal versatilidad, opuesta a la idea de lo moderno como ruptura, le valió desde su disciplina tibias alusiones como “ecléctico”, propició también el agradecimiento sostenido de quienes lo trataron, fuera en persona o mediante sus edificios. Discreta, sobria y elegante como su percha, la arquitectura de Cano Lasso eludió tanto el historicismo franquista como la caricatura tecnológica del progreso para alumbrar, con afecto genuino por la tradición y la naturaleza, una vía propia.

Discreta, sobria y elegante, la arquitectura de Cano Lasso eludió tanto el pastiche como la caricatura tecnológica

Al igual que a tantos de sus coetáneos de la Escuela de Madrid, la duración de los estudios de Arquitectura y el retraso provocado por la Guerra Civil abocaron a Cano a una madurez temprana. Ya en su casa-estudio en La Florida, comenzada en 1956, se detectan semillas de su habilidad compositiva, su sabia dialéctica material y una particular comprensión del tiempo, temas que le acompañarían durante el resto de sus días. Que se indique solo el inicio de esta obra no es gratuito; a medida que el arquitecto instalaba su oficina o levantaba una segunda planta para alojar a su creciente familia, la vivienda fue serpenteando por la parcela en una amalgama de cubos blancos y patios que terminaron por confundirse con la fronda. La limpieza de sus volúmenes, inequívocamente moderna, ha quedado redondeada año a año por las capas de cal, mientras que los escritos de Cano consignan los peculiares ingredientes de esa atmósfera: glicinias, parras, espliego o las hojas de un álamo plateado.

La riqueza ecológica de La Florida encontró réplica en las viviendas de la madrileña calle Espalter (1959), que respondieron a su privilegiado emplazamiento junto al Botánico y el Paseo del Prado con un precipicio de ventanas y balcones, o en la central de comunicaciones de Buitrago de Lozoya (1967, con Juan Antonio Ridruejo), una ciudadela monocroma a los pies del Guadarrama. Inicio de un vínculo con Telefónica que engendró obras tan notables como su futurista central del madrileño barrio de la Concepción (1972), el burbujeo de podios, contrafuertes y claustros de Buitrago contrasta con la tecnología punta de las antenas de satélite al hacer uso de un material sin tiempo, el ladrillo, como único recurso. Resultó a la vez cénit y epílogo del primer Cano pintoresco. Los escarpados paisajes de esta etapa, eco de las ciudades españolas que dibujó sin descanso, darían paso a un enfoque más racional, toda vez que el éxito le obligó a reconsiderar ese medido quehacer artesano.

La memoria del lugar

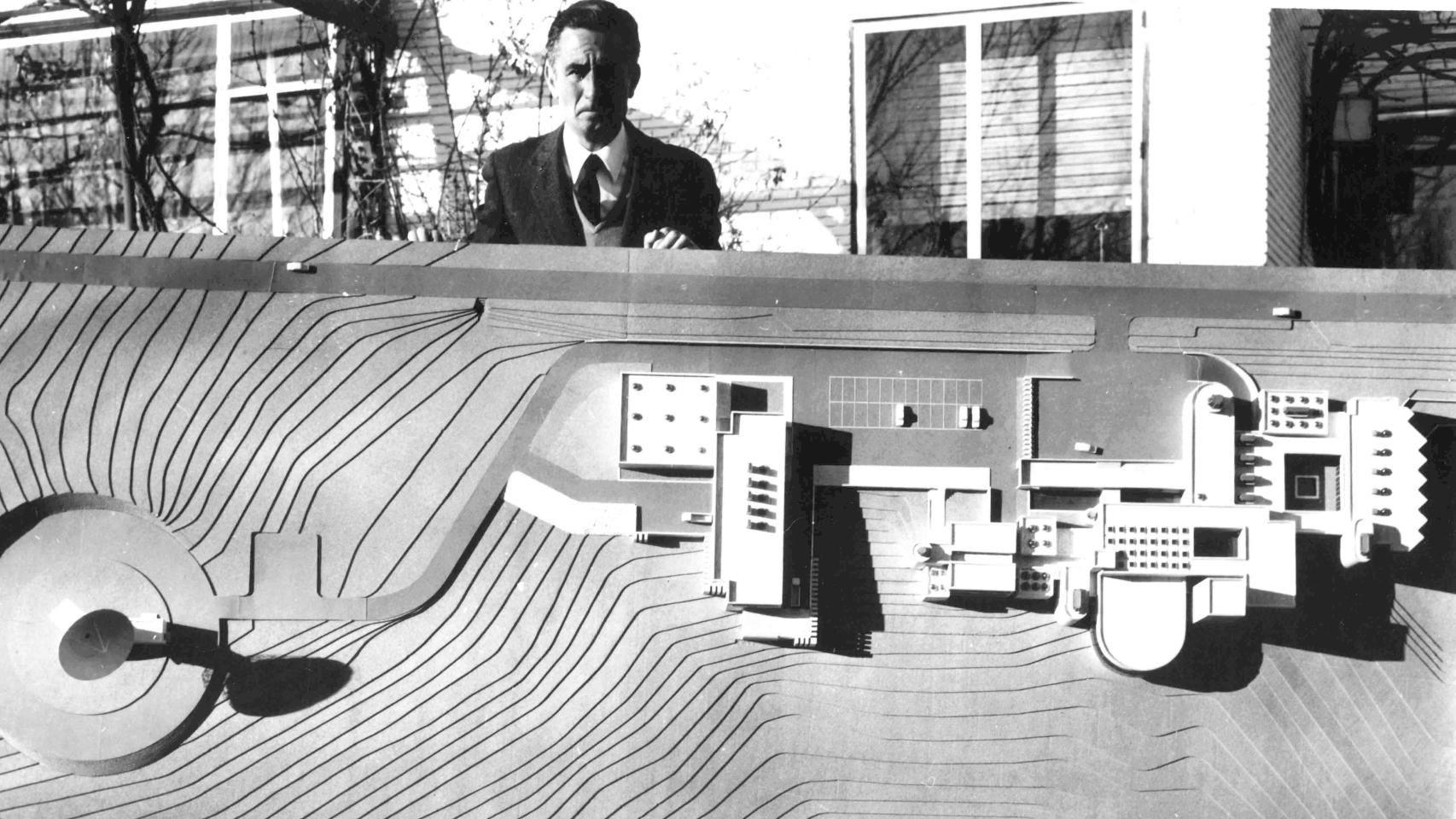

Tras engastar sus obras en el paisaje o en la urbe –ahí sigue, en la mejor tradición matritense, su modélico bloque residencial de la calle de la Basílica (1971, con Blond y García Noreña)–, una rápida sucesión de extensos encargos de carácter educativo obligó al arquitecto a pensar en términos casi territoriales. Cano afrontó el desafío multiplicando su capacidad productiva: en lo personal, a partir de intensas asociaciones con antiguos discípulos, reclutados durante su etapa docente en la Escuela; y en lo creativo, mediante una creciente fascinación por las posibilidades de la combinatoria. Así, sus centros de formación profesional en Salamanca, Vitoria y Pamplona (1972-1974; con Alberto Campo Baeza) o las universidades laborales de Logroño y Albacete (ambas de 1975, con Ramón Campomanes) constituyen matemáticos ejercicios en los que aulas y bloques rígidos, a veces las mismas células, se adaptan a las especificidades de cada caso. Destacan en la serie dos obras opuestas y sin molde, hábiles lecturas del contexto local: la Universidad Laboral de Almería (1974; con Campo, Más Guindal y Martín Escanciano), que compacta en sus volúmenes patios y corredores para resguardar del desierto la memoria de un pueblo blanco mediterráneo; y la de Orense (1975; con Sanz y Ortiz Carvajal), que abraza al sur un pinar con su muralla de hormigón y verdín.

La última etapa, hasta su temprana desaparición en 1996, resulta algo menos legible. Concursante entusiasta, afrontó desde su estudio –al que se incorporaron poco a poco sus hijos– la necesidad de instituciones de un país en democracia, aunque no siempre con suerte. El que debía ser uno de los logros de su vida, el pabellón de España en la Expo 92 de Sevilla, quedó malbaratado por las injerencias del cliente, que obligaron a un desolado Cano a abandonar la obra. Por contra, supo conjugar en su Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela (1987; con Diego Cano Pintos) las exigencias modernas del programa con una construcción de arcos y stoas en piedra que rememoraba los muros conventuales de la ciudad. Llegaron también reconocimientos que apreció calladamente, caso de la Medalla de Oro de la Arquitectura o su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ambos en 1991. En 2005, casi diez años después de su muerte, Rafael Moneo recordó a Julio Cano Lasso en su propio discurso de entrada: “Sus buenos modos y maneras anticiparon lo que iba a ser su arquitectura: mesurada y precisa, racional y escueta, respetuosa y limpia, útil y eficiente”. Es buena cosa el que uno pueda parecerse a lo que hace.