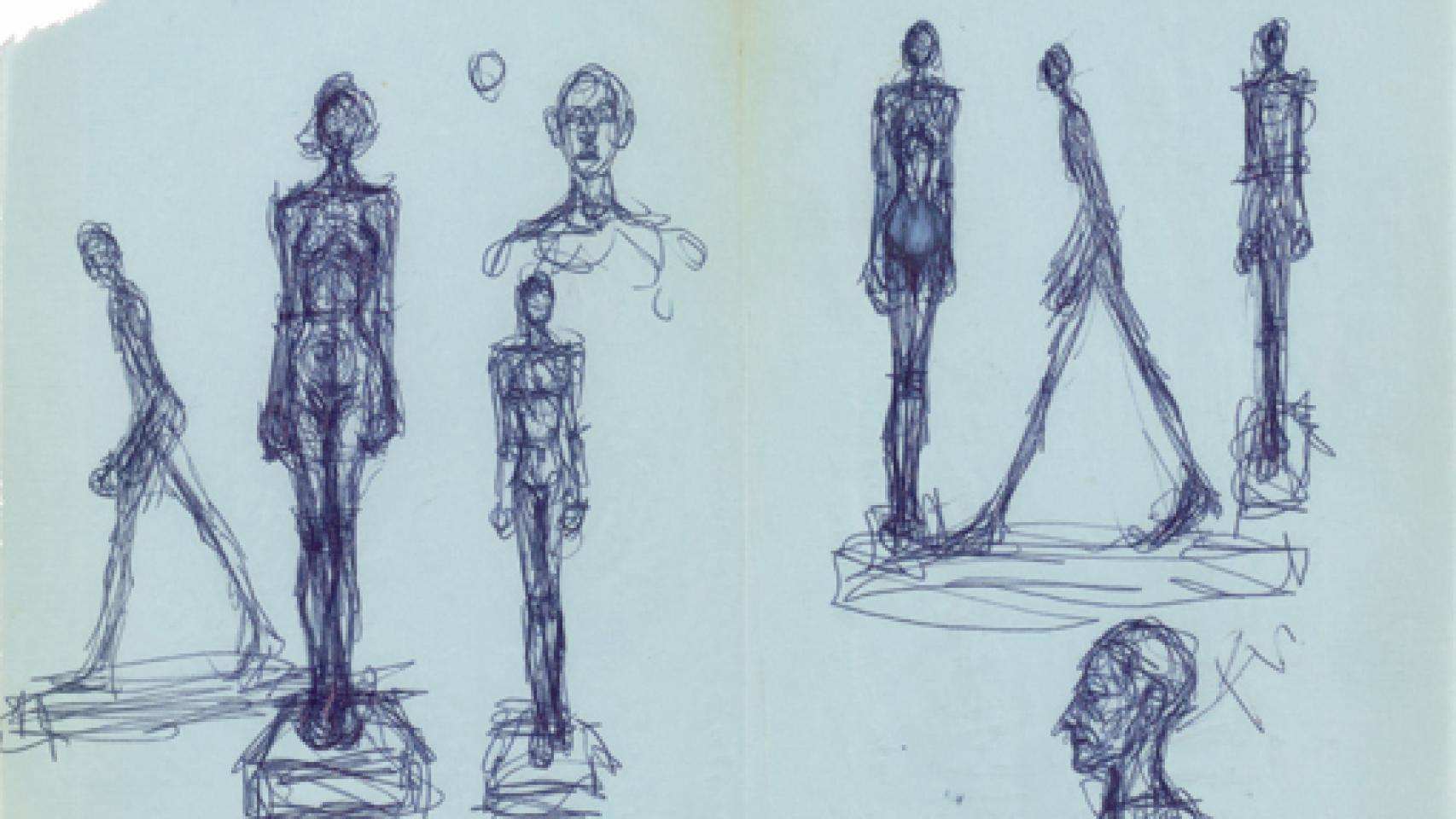

Dibujo de Giacometti de 1960

En un tiempo en que una exposición de escultura puede contener perros de feria fabricados con globos, aunque sean de acero inoxidable color naranja (Jeff Koons) o, por el contrario, que consista en planchas de acero de varias toneladas (Richard Serra), en un tiempo así, ¿qué dicen las obras de Giacometti? Sus dibujos: ovillos grandes y pequeños de líneas de lápiz o bolígrafo, como si quisiera desesperada e inútilmente atar las facciones de un rostro; sus esculturas, las de esta exposición, mejor llamarlas desfigurativas que figurativas, por más que representen seres humanos.Si miro consulto en mis libros, por ejemplo en la Guía del Arte del siglo XX, de Harold Osborne, un clásico, lo que dice la página 345 es que "los propósitos e intenciones de Giacometti siguen siendo un enigma". Un enigma, sí, pero que representó muy bien el espíritu de su tiempo, porque el hecho es que en 1954 una pequeña retrospectiva de Giacometti itineró por varias cuidadas alemanas; en 1955 se expusieron sendas antológicas en el Guggenheim de Nueva York y en el Arts Council de Londres; en 1956, tuvo una gran retrospectiva en la Kunsthalle de Berna... Y en 1965, un año antes de su muerte, expuso en la Tate Gallery de Londres y en el MoMA de Nueva York. En aquellos años, es indudable, su obra suscitaba un enorme interés. Pero hoy, ¿qué nos dice?

Alberto Giacometti nació en la Suiza italiana en 1901, en un ambiente cuajado de artistas (poetas y pintores). Se formó en Ginebra y en Roma, y en 1922 se instaló en París, donde se matriculó en la Academia de la Grande Chaumière, asistiendo a clases de Antoine Bourdelle, un escultor poderoso cuya obra combinaba expresionismo y romanticismo. Giacometti fue cubista a mediados de la década de los 20 y surrealista a comienzos de la década siguiente. Al primer momento pertenecen obras tan convincentes como Mujer cuchara (1926) y al segundo obras tan perturbadoras como La punta en el ojo (1931) o Mujer degollada (1932). El año siguiente, realizó la única maqueta de un sueño que conozco: El palacio a las cuatro de la mañana. Pero Giacometti vivía en conflicto entre un lenguaje abstracto, que manejaba con naturalidad, y su atracción por el cuerpo humano, cada vez más exigente. Por eso, poco después, rompió con el surrealismo y asumió la tarea de enfrentarse con el mundo visible.Lo que nos quiere decir es algo que hoy resulta fuera de lugar: que el tiempo nos devorará, que no hay magia, tampoco en el arte

Durante los siguientes diez años se dedicó a explorar las posibilidades de representarlo tal y como lo experimentamos sensorialmente. Esto es, emprendió por así decir, una fenomenología de la percepción, más allá de las convenciones artísticas y más acá de los ismos. Es a esta etapa, centrada en la captación de la figura humana, a la que se dedica esta exposición de la Fundación Canal. Comisariada por Catherine Grenier y Mathilde Lecuyer, y coproducida por la Fundación Canal y la Fundación Giacometti, incluye más de cien obras entre dibujos, esculturas y obra gráfica, casi la mitad restauradas para la ocasión y nunca expuestas anteriormente. A pesar de la ingente cantidad de obras, sus reducidas dimensiones y las de las propias salas de la Fundación ofrecen al visitante, cuando entra, la engañosa impresión de que se trata de una "exposición de cámara". No es así. Si lo cree es porque desde ese momento participa ya de las obsesiones del escultor acerca de cómo captar y con qué tamaño la figura humana, tan fascinante, tan frágil, tan fugaz.

Vista de la exposición

Giacometti determina el encuadre y el tamaño de la figura humana a partir de su propia visión, y no en función de las normas de la representación naturalista. La razón por la que dotó a sus figuras de su característica delgadez no es en absoluto metafísica, muy al contrario. En una ocasión, ve a una mujer caminando al fondo de una calle y se propone representarla así. Y aunque comienza con bloques del tamaño del antebrazo, las figuras resultantes tienen el tamaño del pulgar. Esta particularidad se puede percibir con claridad gracias a un montaje realmente cuidado, más elocuente que cualquier texto explicativo. También es memorable la sala dedicada a la pareja. Papeles en que flotan anatomías que ni la adoración pudo convertir en algo más que un garabato. Todo un tratado sobre la imposibilidad del encuentro entre hombres y mujeres. Y de la belleza del intento.

Giacometti es, junto con Brancusi, el más prehistórico de los escultores modernos. Sus mujeres serían Venus de Willendorf si no fuera porque son Venus de Auschwitz. Su esbeltez recuerda a la de las diosas cicládicas, entrenadas en ritos taurinos a orillas del Mediterráneo, pero es la delgadez existencialista de las orillas del Sena. Lo que nos quieren decir es algo que hoy resulta completamente fuera de lugar: que el tiempo nos devorará, que no hay magia, tampoco la del arte, que pueda rescatarnos del olvido. Y que en la hebra de conciencia que alojamos caben sin embargo el amor y todos los sueños y bastantes posibles realidades. Esta es la patética gloria que encarnan estas figuras, "a mitad de camino entre la nada y el ser", como acerca de ellas escribiera Sartre.