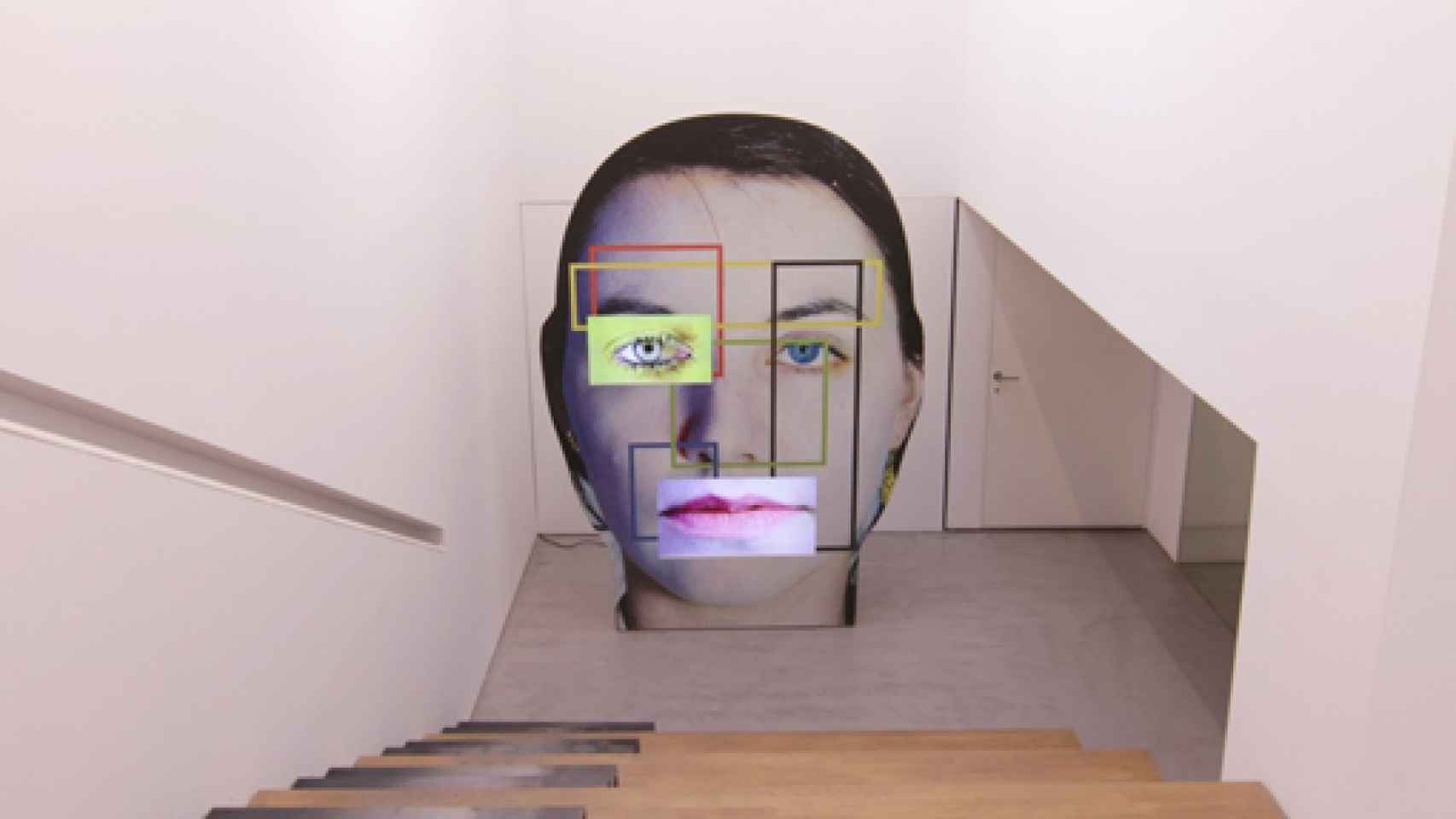

Una de las caras de Oursler en la exposición

No se han inventado nada nuevo. Me refiero a las máquinas de reconocimiento facial, esas computadoras cargadas con programas que toman medidas de un rostro extraído de una toma borrosa en una cámara de vigilancia y lo comparan con cientos, miles, casi millones de caras guardadas en una base de datos no son en absoluto una novedad. Es una idea que existe desde el siglo XIX, cuando nacieron los regímenes policiales y se desarrolló la criminología; en siglo en el que se establecieron las pseudociencias de la fisiognomía y la frenología, que aún hoy siguen fascinando, a pesar de saber que son un mito, porque una nariz no dice nada sobre el carácter de un persona, ni la forma del lóbulo de la oreja determina su destino. Es lo que parece preguntarse Tony Oursler (Nueva York, 1957) en sus últimos trabajos.En el fondo, los procedimientos que seguían los forenses en esas series de tv en las que los laboratorios tenían algo de nave espacial y que hace poco arrasaban en audiencia, o esos protocolos de identificación que resultan determinantes para que los inspectores de policía de Nueva York y los agentes del FBI, de la CIA o de una oscura agencia del gobierno estadounidense, descubran quién es el asesino entre muchísimos sospechosos pueden encontrarse en el pasado, en los archivos de Alphonse Bertillon que, hace ya más de un siglo, inventó la antropometría para identificar a los criminales reincidentes.Oursler ya no presenta aquellos muñecos autómatas y de guiñoles; ahora se trata de máscaras que nos miran

Y esto también tiene que ver con Oursler. Bertillon creía que no había dos individuos idénticos, aunque se equivocó, porque pronto se descubrió que sí era posible que dos personas midieran lo mismo. La leyenda del doble, que era uno de los temas preferidos de las pesadillas góticas, se convertía en realidad, y su método, del que son herederas las fichas policiales, esas en las que el detenido es fotografiado de frente y de perfil delante de un panel en el que están marcadas las alturas, fue pronto sustituido por la dactiloscopia. Lo que sí que no hay es dos huellas digitales iguales.

Una de las caras de Oursler en la exposición (detalle)

Tony Oursler ya no presenta aquellos muñecos tan suyos, con algo de autómatas, de marionetas, de guiñoles, a veces graciosos, a veces patéticos, siempre siniestros, familiarmente siniestros, que susurraban tirados en un rincón o colgados sobre un soporte en precario en el centro de una galería. Ahora se trata de máscaras, las tradicionales y quizás las de Photoshop, la nueva pintura, que nos miran, algunas mudas y otras charlatanas, anhelando ser reconocidas. Son coloridas caretas en las que los rasgos se intercambian, mutan, varían, y que están marcadas no por cicatrices, sino por las señales que se utilizan para medir el rostro en esos programas que buscan criminales.

En la era del terror y la consparanoia, en la que nadie puede dejarse de sentirse observado, Oursler, mezclando realidad y ficción, evidencia y deseo, nos indica que somos documentos clasificados, archivados en las carpetas de una base de datos infinita que se guarda en una nube intocable a la que sólo algunos tienen acceso. Todos somos personas de interés, sospechosos habituales.