En tiempos de pandemia, poca broma con las pseudociencias. Si Emma Kunz (Suiza, 1892-1963) viviera hoy, yo jamás recomendaría a nadie que se pusiera en sus manos en caso de enfermedad. Pero la esfera cultural aplica un punto de vista más amigable a esta curandera y artista cuya consideración no ha dejado de crecer en las últimas décadas como resultado de una suma de factores.

Artistas y pensadores ven en ella un paradigma de la superación holística de las barreras entre formas de relación con el entorno: ciencia, espiritualidad, animismo, videncia… fusionadas en el campo abierto de la creación.

La medicina ha reconocido el poder coadyuvante del arte en la sanación. La teoría feminista ha reivindicado las sabidurías tradicionales y el “conocimiento situado”, y la perspectiva de género ha abierto todo un ámbito de investigación en el que mujeres artistas con trayectorias atípicas como Kunz (o Hilma af Klint o Georgiana Houghton) son enaltecidas. Caldo de cultivo perfecto, por tanto, para que se cumpliera su vaticinio: su trabajo solo se entendería en el siglo XXI.

En realidad, ocurrió un poco antes. Un paciente suyo, Anton Meier, compró a los sobrinos de Kunz 400 dibujos con los que creó un museo en Würenlos, junto a la cantera romana (propiedad de la familia de Meier) de la que ella sacaba la piedra para elaborar su Aion A, polvo con reconocidas propiedades antiinflamatorias. Y organizó en 1973 su primera exposición en la Aargauer Kunsthaus, de la que proviene esta muestra comisariada con tino por Yasmin Afschar, hasta hace poco conservadora en dicha institución.

No se puede decir que Kunz haya sido ninguneada por el sistema del arte. Harald Szeemann (recuerden su Suiza visionaria en el Reina Sofía) y Massimiliano Gioni (que la destacó en El palacio enciclopédico, en la Bienal de Venecia) fueron sus máximos abogados pero, se piensa ahora, no le hicieron justicia al caracterizarla como outsider.

Ese enfoque lo cambiaron Bice Curiger y Hans Ulrich Obrist ya en 1992, cuando, en el Centre Culturel Suisse de París, la pusieron en el punto de mira de 45 artistas vivos y clausuraron el debate sobre la “artisticidad” de una obra realizada sin instrucción ni intención (puramente) artística.

Emma Kunz

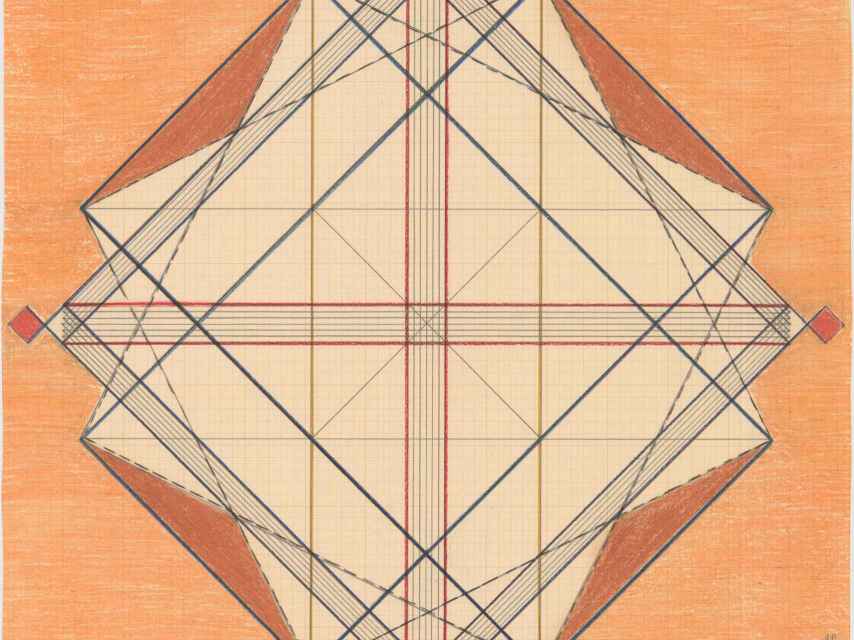

Emma Kunz se consideraba “investigadora” y su comunidad, sobre todo desde que se instaló en Waldstatt en 1951, fue la de los médicos y farmacéuticos alternativos. Sus dibujos son patrones energéticos que emiten “ondas de forma” con potencialidad terapéutica. Los realizaba para encontrar solución a preguntas concretas (no sabemos cuáles), relacionadas con la salud o la vida espiritual.

Durante la noche, en largas sesiones y usando, sobre una mesa, un péndulo de plata y jade para fijar la estructura básica –practicaba la radiestesia– ejecutaba en papel milimetrado composiciones geométricas que sus pacientes debían contemplar prolongadamente.

Se ha señalado su parentesco con mandalas y yantras, y se podrían buscar coincidencias con el concretismo, que tuvo éxito en Suiza a través de Max Bill… pero parece que no supo casi nada de los debates artísticos de la época, a pesar de que fue durante años ama de llaves de un pintor, Jakob Welti.

Más interesante resulta, a nivel formal, que su padre fuera tejedor y ella trabajara durante un tiempo en una fábrica textil, pues hay algo de “hilatura” en su grafía y de superposición de urdimbres en su construcción de espacios.

A pesar de que sus obras no tienen ni de lejos el atractivo plástico de las de Hilma af Klint, sus principios y sus métodos han interesado mucho a los artistas.

Suizos de renombre como Thomas Hirschhorn y Ugo Rondinone le han rendido antes homenaje, pero la comisaria de esta exposición ha querido actualizar esa fascinación con obras recientes de artistas relativamente jóvenes de distinta procedencia (sumando a tres vascos que han sido sugeridos por Tabakalera y que no acaban de integrarse en la conversación grupal), casi todas exhibidas en una sala aparte.

Son en su gran mayoría mujeres, lo que denotaría una desviación por género en los asuntos abordados, que les resultan al parecer más interesantes que a los hombres. No es una selección deslumbrante pero está en general bien justificada.

Dora Budor: 'Origin II (Burning of the Houses)', 2019. Foto: Gina Folly, Kunsthalle Basel

La actividad investigadora de Kunz es glosada por Sirah Foighel Brutmann y Eitan Efrat, que reproducen su experimento de polarización de una caléndula (seguramente un truco) y se adentran en la cueva del Aion A, al igual que Lauryn Youden, que grabó allí las ondas electromagnéticas que ha usado en una instalación sonora.

Miriam Isasi retoma la idea de una botánica profiláctica, Mathilde Rosier da forma híbrida (vegetal-humana) a la comunión con la naturaleza que está en la base de la aproximación terapéutica de Kunz, y tanto Agnieszka Brzeżańska como Joachim Koester tocan diversas teclas esotéricas (alquimia, astrología, trance).

La visualización de lo invisible queda en manos de Lea Porsager, que lee en clave mística el comportamiento de los neutrinos, y de Dora Budor, que transforma el sonido en atmósferas.

Los rasgos más formales de los dibujos de Kunz son reelaborados por Mai-Thu Perret, que copia con neones una de sus composiciones, Goshka Macuga, que teje maquinalmente imágenes al igual que Nora Aurrekoetxea teje una silla confesional con cabellos, y Diego Matxinbarrena, con un ejercicio de abstracción del entorno.

La voluntad sanadora es reinterpretada por Shana Moulton, en broma, Rivane Neuenschwander, en serio, y Tabita Rezaire, en estrambótico. Y Florian Graf concluye afirmando la multidimensionalidad de los artistas.