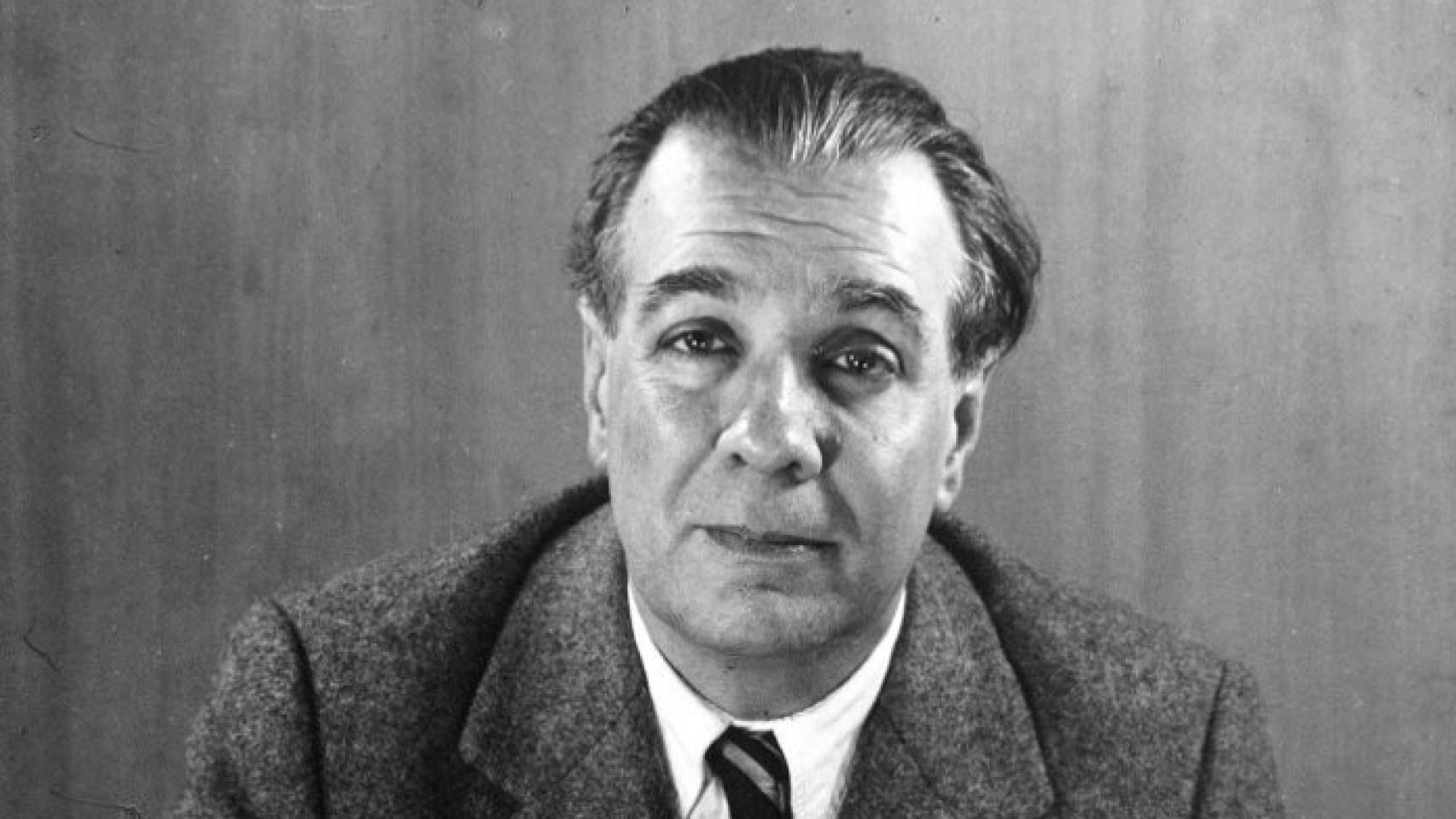

Borges nunca quiso ser Borges. Cuando en los años setenta impartió un ciclo de conferencias en la Universidad de Belgrano, confesó: “Estoy harto de mí mismo, de mi nombre y de mi fama y quiero liberarme de eso”. Citando a Miguel de Unamuno, que soñaba con la inmortalidad personal, añadió: “Yo no quiero seguir siendo Jorge Luis Borges, yo quiero ser otra persona. Espero que mi muerte sea total. Morir en cuerpo y alma”. ¿Qué otra persona quiso ser Borges? ¿Quizás Homero, Dante, Shakespeare o Kafka? ¿O tal vez su amigo Bioy Casares, que accedió ser su complementario en la creación de los imaginarios Honorio Bustos Domecq y Benito Suárez Lynch? A diferencia de Bioy, Borges nunca fue un seductor, sino un hombre de letras que sólo conoció la pasión de forma insuficiente o indirecta. Ser Bioy habría significado no encadenar fracasos sentimentales y crueles rechazos. No descarto esta posibilidad, pero creo que Borges deseó por encima de todo ser un hombre valiente y no un escritor confinado en territorios imaginarios, donde el coraje sólo es una fantasía. En su “Milonga del muerto”, habla de un recluta al que enviaron a morir con sus hermanos. No le impresionaron las arengas, ni el clamor de sus compatriotas: “Él sólo quería saber / si era o si no era valiente. / Lo supo en aquel momento / en que le entraba la herida. / Se dijo: ‘No tuve miedo’, / cuando lo dejó la vida”. Borges quiso ser ese soldado, presumiblemente joven y trágicamente anónimo: “Su muerte fue una secreta / victoria. Nadie se asombre / de que me dé envidia y pena / el destino de aquel hombre” (Los conjurados, 1985).

Borges reflejó ese anhelo en varios relatos. En “El Sur”, el cuento que cierra Ficciones (1944) y que podría entenderse como un épico epitafio para una vida que se caracterizó por la ausencia de hechos heroicos, el protagonista se parece demasiado a Borges para no ser Borges. Juan Dahlmann trabaja en una biblioteca municipal de la calle Córdoba. Desciende de militares y se siente “hondamente argentino”. Su abuelo paterno, Johannes Dahlmann, desembarcó en Buenos Aires en 1871. Era pastor anglicano y, probablemente, un hombre pacífico. En cambio, su abuelo materno, Francisco Flores, perteneció a la infantería de línea y murió en la frontera de Buenos Aires. Los indios de Catriel, un cacique de la pampa que no quiso someterse a las bondades de la civilización occidental, utilizaron sus lanzas para acabar con su vida. Juan Dahlmann siempre se sintió más cerca del abuelo que culminó su existencia con una muerte romántica. Su predilección se reflejó en un criollismo discreto que alimentó su fervor con pequeñas reliquias del pasado: un sable herrumbroso, un casco de los Flores, el daguerrotipo de un rostro imperturbable y copiosa barba, la felicidad y la gloria de ciertas músicas, y un trato estrecho y leal con las estrofas del Martín Fierro. El casco fue rescatado de una vieja estancia del Sur. Situada en la llanura, poseía una “larga casa rosada” que en otro tiempo fue carmesí. Todos los veranos fantaseaba con ella, pero la indolencia frustraba una y otra vez la idea de visitarla, reteniéndolo en la ciudad.

Al igual que su personaje, Jorge Luis Borges descendía de militares de estirpe criolla. Abuelos y bisabuelos que lucharon por la independencia de Argentina o en guerras civiles. El árbol genealógico familiar inculcó en Borges una visión idealizada de la milicia. Hasta que salieron a la luz las atrocidades cometidas por la junta militar liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla durante el Proceso de Reorganización Nacional (una curiosa forma de denominar una vulgar y corrupta dictadura), sostuvo que “la democracia era un abuso de la estadística” y ciertas libertades, “una forma de impertinencia”. No obstante, reconocía que la grandeza del carácter nacional argentino residía en su feroz individualismo, absolutamente opuesto a las “tristes monotonías” de la disciplina castrense. En 1984, avergonzado por su adhesión inicial al golpe militar de Videla, deploró su juicio adverso sobre la democracia y afirmó que se había convertido en la única esperanza de Argentina. Tras asistir a uno de los juicios contra militares y policías implicados en torturas, violaciones y “desapariciones” (un eufemismo que apenas podía encubrir el horror de un genocidio), escribió en una breve nota para la agencia EFE, admitiendo que “no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse, de algún modo, en su cómplice”. Borges siempre exaltó al individuo frente al Estado. Profesaba un anarquismo de corte conservador que se oponía a la intervención de las instituciones en la vida de los ciudadanos. Se opuso indistintamente al fascismo y al comunismo. En 1939, describió a Hitler como “un atroz hijo de Versalles” y afirmó que su caída salvaría al mundo de una era de barbarie: “Es posible que una derrota alemana sea la ruina de Alemania; es indiscutible que su victoria sería la ruina y el envilecimiento del orbe”. Borges no merece, en definitiva, ser acusado de reaccionario.

La execración de las dictaduras militares no implicó en Borges el menosprecio de las gestas épicas. Las hazañas de sus ascendientes en el campo de batalla le inculcaron el culto al valor. Admirador de la Ilíada, buscó en su época la expresión artística de la épica y sólo la encontró en la poesía y los cuentos de Rudyard Kipling, en Los siete pilares de la sabiduría, de T. E. Lawrence, y en las películas del Oeste. “En este siglo, la tradición épica ha sido salvada para el mundo, insólitamente, por Hollywood. […] Mientras nuestros hombres de letras parecen haber descuidado sus deberes con la épica, la épica, en nuestro tiempo, ha sido salvada, de manera extraña, por los westerns”. Desde la extinción de los cantares de gesta, la lírica provenzal y el ciclo artúrico, sería difícil hallar en suelo europeo algo que se parezca a un caballero andante, pero en Argentina la figura del gaucho, no muy distinta de la del cowboy, se interna hasta principios del siglo XX. Jinete excepcional, orgulloso y casi nómada, el gaucho luchó contra la dominación española y participó en las guerras civiles desatadas por la ambición de caudillos rivales. Borges incurrió en el culto a los héroes, pero no en la ingenuidad. El pathos del gaucho fue ideado por hombres de ciudad, “de la incomprensible ciudad que el gaucho aborrece”. El mito siempre nace desde la lejanía y conlleva inevitablemente una deformación. El gaucho tiende a devenir malevo, rufián de pulpería diestro en el cuchillo que inicia una reyerta por cualquier nimiedad. De hecho, así es Martín Fierro, valiente pero cruel. Héroe y asesino. En cambio, don Segundo Sombra carece de vicios y miserias. Es un gaucho ejemplar, perfecto, un arquetipo platónico. Enseña al joven Fabio, huérfano de padre, el noble y duro trato con las reses y los caballos, mostrándole cómo sobrevivir en la pampa, donde la llanura se extiende casi hasta el infinito. No se limitará a formarle en el trabajo, sino que, además, le instruirá en cuestiones morales para convertirlo en un hombre íntegro y cabal. Su concepción de la virtud contempla la resistencia y la entereza, el estoicismo ante el infortunio, la prudencia y la lealtad hacia los amigos. Ricardo Güiraldes, creador de don Segundo Sombra, reconoce que es “más una idea que un hombre”. Juan Dahlmann, el personaje de Borges, no repara en ese hecho y esa omisión -casi deliberada, casi autocomplaciente- será la causa de su perdición, pero también de su efímera y postrera dicha. Perseguir un ideal –o, simplemente, creer en él- suele tener consecuencias fatales.

Un accidente cambiará la vida de Juan Dahlmann. Su pasión por los libros le impedirá reparar en la arista de un batiente recién pintado. Un golpe en la frente, que inicialmente atribuye a un murciélago o un pájaro, lo enviará a un sanatorio. Operado de urgencias para salvar su vida, su mente se extraviará en los jardines y pozos del raro y valioso ejemplar de Las mil y una noches que acababa de adquirir. Su convalecencia se parecerá a una estancia en “un arrabal del infierno”. Tras sobrevivir a la muerte y la fiebre, decidirá viajar al Sur, “un mundo más antiguo y más firme”. El recuerdo de un enorme gato negro que se dejaba acariciar en el café Brasil, con la indolencia y el desdén de una antigua deidad, reforzará su determinación de abandonar Buenos Aires. El hombre vive en el tiempo; sólo los animales habitan la eternidad, como señaló Schopenhauer. Desde la eternidad, carece de sentido urdir planes. Desde el tiempo, el futuro pierde cualquier atisbo de significado, si no está poblado por anhelos y proyectos.

Juan Dahlmann sube a un tren con el primer tomo de Las mil y una noches, desafiando a la superstición, aficionada a transformar el azar en predestinación o fatalidad. Contempla el paisaje desde la ventanilla y quizás por primera vez siente que la claridad de la mañana y el simple hecho de existir poseen más belleza que el genio de Shahrazad. Dahlmann cierra el libro y, simplemente, disfruta del milagro de la vida. El viaje por una llanura salpicada de haciendas, jinetes, árboles y sembrados le hace sentir que es dos hombres: el que avanza por un vasto paisaje hacia el pasado, identificado con un Sur mítico y telúrico, y el que pasó varias semanas en un sanatorio, encadenado a un cuerpo maltrecho y sin apenas vivencias, salvo las experimentadas con los libros.

El azar altera una vez más los planes de Juan Dahlmann. El tren ya no para en la estación habitual, sino en una anterior, un apeadero con aspecto de cobertizo. Cerca hay un almacén, donde el bibliotecario decide comer y alquilar un vehículo. Allí se encuentra con gaucho muy viejo, ataviado con “vincha, poncho de bayeta, largo chiripá y botas de potro”. Su aspecto majestuoso, de piedra pulida o de breve sentencia filosófica, evoca la serenidad del gato del café Brasil, afincado en la eternidad. Dahlmann se sienta una mesa pegada a una ventana y le sirven sardinas, carne asada y vino tinto. Enseguida, unos peones comienzan a molestarlo, lanzándole migas de pan. Al principio, finge no advertirlo, abriendo su ejemplar de Las mil y una noches, pero la literatura no puede hacer nada contra el mundo real. Por fin, se levanta y hace frente a los agravios. Un peón le insta a pelear, esgrimiendo un cuchillo. Cuando alega que está desarmado, el gaucho, hasta ese momento silencioso y aparentemente ajeno a todo, le arroja una daga. El gaucho no es un simple hombre, sino “una cifra del Sur (del Sur que era suyo)”, un signo que invoca su coraje y le exige aceptar el desafío. Juan Dahlmann sale al exterior, sabiendo que no sobrevivirá, pero feliz y tranquilo. Si en el hospital hubiera podido elegir o soñar su muerte, habría escogido morir en una pelea a cuchillo bajo el cielo interminable de la llanura. Su anodina existencia finaliza con la consumación de un destino secretamente codiciado.

Borges deseaba estar a la altura de sus antepasados, que conocieron la gloria en el campo de batalla, pero sólo pudo materializar esa fantasía en el terreno de la ficción y de forma imperfecta. Su estilo, tan renovador como el de Rubén Darío, le proporcionó fama y reconocimiento, pero en su interior se sentía como Juan Dahlmann, confinado en una cárcel de papel y trágicamente alejado de la vida. No creía en la inmortalidad y sabía que la posteridad tejería una trama de confusiones alrededor de su nombre. Si hubiera podido elegir su muerte, habría preferido morir como el coronel Borges, abatido en la frontera por las lanzas de los mapuches, y no por el cáncer tras una larga noche que duró más de tres décadas. Su ilusión romántica no se cumplió, pero aún perdura en sus textos, mostrando que los sueños siempre son más compasivos que la realidad.

Nota bibliográfica:

Para escribir este artículo he consultado las Obras Completas de Jorge Luis Borges publicadas en 1992 por Círculo de Lectores en cuatro tomos. Además, he vuelto a leer con placer, una compilación de citas y declaraciones del escritor argentino realizada por Antonio Fernández Ferrer y publicada exquisitamente por Siruela en 1991.