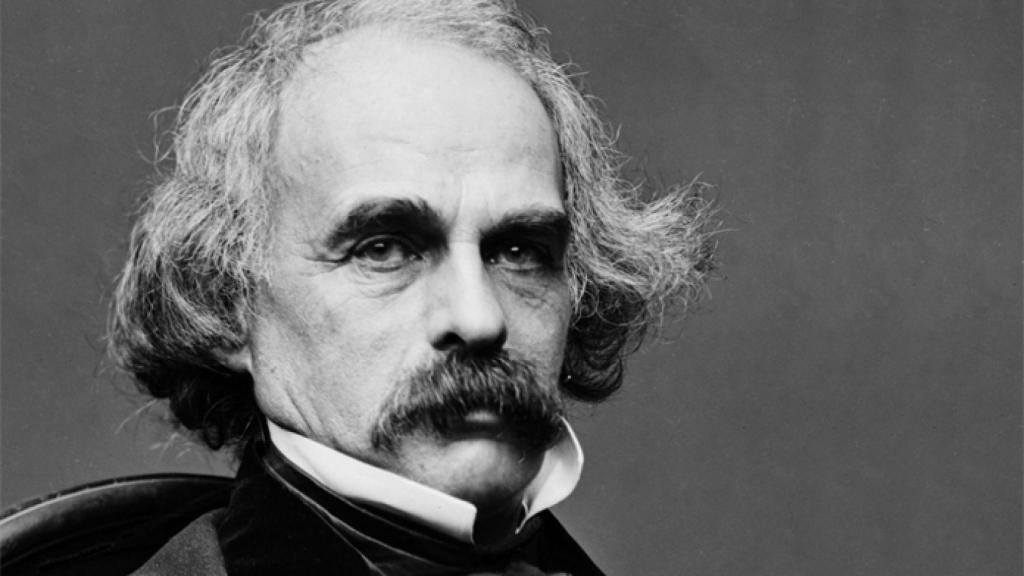

Imagen | Nathaniel Hawthorne: el embrujo carmesí

Nathaniel Hawthorne: el embrujo carmesí

El autor demostró en La letra escarlata una inequívoca simpatía hacia la mujer, principal víctima del puritanismo

Muchas obras maestras deben su gloria a una paradoja. El Quijote nació como una sátira del ideal caballeresco, pero ha perdurado como una exaltación de los valores que pretendía escarnecer. El buen Alonso Quijano no ha pasado a la posteridad como un necio, sino como un soñador con un corazón generoso y valiente. Publicada en 1850, La letra escarlata surgió de una mente gobernada por un moralismo benevolente de raíz cristiana, pero es recordada y celebrada como una feroz crítica del puritanismo y un desafiante elogio de la libertad individual. El ser humano que renuncia a su albedrío labra su infelicidad. No hay error más grave que someterse a las normas impuestas por las distintas iglesias. La letra escarlata no es una alegoría, sino un grito contra Dios. En pleno siglo XIX, Nathaniel Hawthorne —tibiamente rebelde, mesuradamente beato, deliberadamente ambiguo— lamentaba que se esculpieran estatuas desnudas, pero en su célebre novela nos mostró la verdadera faz de la religión, incurriendo en una de esas incongruencias que le han atribuido muchos de sus intérpretes. El triángulo sentimental de La letra escarlata revela que la misericordia cristiana sólo es la máscara de un profundo odio a la vida. El calvinismo de Nueva Inglaterra destruirá la existencia de una mujer y dos hombres enredados en una peripecia amorosa, invocando el bien común y el orden social. Es un pretexto muy débil que no puede esconder la carga de hipocresía e intolerancia de una comunidad dominada por el fanatismo religioso. Quizás la discordancia entre la novela y las convicciones de Hawthorne se explica por la misteriosa autonomía de las grandes creaciones artísticas, que rebasa —y, a veces, invierte— cualquier propósito consciente.

Apunte biográfico

Nathaniel Hawthorne nació el 4 de julio de 1804 en Salem, Massachusetts. En realidad, su apellido era Hathorne, pero intercaló una “w” para borrar —o mitigar— la vergüenza que le producía ser descendiente del juez John Hathorne, tristemente satisfecho de su papel en las irregulares e injustas condenas contra las brujas de Salem. El resto de los magistrados admitieron que la causa se había apoyado en mentiras y difamaciones, lamentando su responsabilidad en las sentencias de muerte. John Hathorne no conoció esos problemas de conciencia. Hijo de un capitán de barco, Nathaniel se quedó huérfano a los cuatro años. Su padre murió en Surinam por culpa de las fiebres amarillas, dejando a su familia en una situación de relativa pobreza. Auxiliado por sus parientes maternos, pudo estudiar en Bowdoin College. Entre sus compañeros de clase, se encontraban Henry Wadsworth Longfellow, el poeta americano más renombrado de su generación, y Franklin Pierce, futuro presidente de los Estados Unidos. Después de su graduación en 1825, Nathaniel regresó a Salem. Su hogar no era un lugar alegre, sino sombrío y fantasmal, con una atmósfera digna de un cuento de terror gótico. Su madre vivía recluida en su alcoba desde la muerte de su marido. Sus hijas Louise y Elizabeth se comportaban de forma parecida. Los cuatro habitantes de la casa apenas se hablaban y no se reunían para comer. Las mujeres dejaban a Nathaniel una bandeja en el pasillo. Durante doce años, se mantuvo esa rutina. Nathaniel pasaba los días leyendo y escribiendo, sin publicar nada ni hacer vida social. Presumía de no tener ambición ni afán de notoriedad. En 1837, cuando debutó ante el público con sus Cuentos repetidos, obteniendo un moderado éxito, escribió a Longfellow: “Me he recluido; sin el menor propósito de hacerlo, sin la menor sospecha de que eso iba a ocurrirme. Me he convertido en un prisionero, me he encerrado en un calabozo, y ahora ya no doy con la llave, y aunque estuviera abierta la puerta, casi me daría miedo salir”. ¿Nos contaba Hawthorne la verdad o, como ha apuntado algún biógrafo, tejía un mito que imprimía cierto misterio a una biografía anodina y sin incidentes notables?

A pesar de la buena acogida de sus primeros relatos, Hawthorne no podía vivir de la literatura en una época donde los libros aún se imprimían artesanalmente y circulaban en pequeñas ediciones. Gracias a sus buenas relaciones con los políticos demócratas, logró un empleo en la aduana del puerto de Boston. Continuó escribiendo, publicando biografías adaptadas el público infantil. Su intención era reunir el dinero necesario para casarse con su prometida Sofía Peabody. En 1842, apareció una versión ampliada de sus Cuentos repetidos. Se vendió menos que la edición original, pero cosechó los elogios de un crítico tan exigente como Edgar Allan Poe, que destacó su imaginación, refinamiento y colorido. Durante seis meses, Nathaniel vivió en la comunidad utópica trascendentalista de Brook Farm, pero la experiencia le resultó decepcionante. Después, se casó y se instaló en Old Manse (La Vieja Rectoría) en Concord, Massachusetts, lo cual le permitió frecuentar a Emerson, Thoreau, Margaret Fuller y Bronson Alcott. Evocó esos años en el prefacio autobiográfico de los relatos fantásticos reunidos bajo el título Musgos de una vieja vicaría (1846), donde escribió, refiriéndose a los que se acercaban a tributar su admiración a Emerson: “Nunca estuvo una pobre pequeña aldea local infestada con semejante variedad de mortales raros, extrañamente vestidos, de asombrosa conducta, la mayoría de los cuales se arrogaron el papel de ser importantes agentes del destino del mundo, y sin embargo no eran más que pelmazos de la más profunda especie”.

Musgos de una vieja vicaría corroboró el talento de Hawthorne ante la crítica, que alabó los relatos, pero no le acercó a su objetivo de sostener a su familia con sus creaciones literarias. En 1846, fue nombrado inspector de aduanas en Salem, pero la derrota de los demócratas en 1849 acarreó la pérdida del empleo. Seis meses más tarde, murió su madre, que vivía con Nathaniel y su esposa. Profundamente apenado por el deceso y agobiado por su situación de precariedad económica, comenzó y terminó La letra escarlata, que se publicó en marzo de 1850. Con una tirada de 2.500 ejemplares, fue la primera edición completamente mecanizada. Se agotó en diez días y reportó a Hawthorne la popularidad que supuestamente nunca había buscado. También le atrajo las antipatías de los habitantes de Salem y los sectores más conservadores de Estados Unidos, que acusaron al libro de grave inmoralidad. Los Hawthorne se trasladaron a Lenox, en las colinas de Berkshire, donde se encontraron con un vecino inesperado: el escritor Herman Melville. Melville y Hawthorne se trataron con asiduidad durante quince meses, manteniendo interminables charlas sobre literatura, moral y religión. En los años siguientes, Hawthorne escribió sin tregua, alumbrando dos novelas (La casa de los siete tejados, 1851; La granja de Blithedale, 1852), libros para niños, una biografía de su amigo Franklin Pierce y una colección de relatos, que tituló La muñeca de nieve y otros cuentos repetidos. Los Hawthorne se mudaron de nuevo, estableciéndose en West Newton, en las afueras de Boston. Pierce se convirtió en el decimocuarto presidente de los Estados Unidos y honró a su amigo, nombrándole cónsul honorario en Liverpool. Hawthorne ocupó el cargo cuatro años y después pasó dos años entre Roma y Florencia. Sólo publicaría en 1860 una última novela, El fauno de mármol. Su actividad literaria se había reducido a acumular notas para futuros libros, pero el material había adquirido una dimensión inmanejable. De ese marasmo nacería Nuestro antiguo hogar, un libro que apareció en 1863, recogiendo sus impresiones sobre sus años en el Reino Unido. Las notas, abundantes y desordenadas, serían investigadas y purgadas por la posteridad, que logró extraer cuatro nuevas novelas: Septimius Felton, o el elixir de la vida, El romance de Dolliver, El secreto del Dr. Grimshawe y La huella ancestral. Nathaniel Hawthorne murió el 19 de mayo de 1864, mientras visitaba a su amigo Franklin Pierce en las Montañas Blancas de New Hampshire. Tenía 59 años.

La letra escarlata

Henry James afirmó que La letra escarlata era “bella, admirable, extraordinaria. […] Tiene el inextinguible encanto y misterio de las grandes obras de arte”. Para Carlos Fuentes, “es la gran novela simbólica del mal norteamericano, del fanatismo oculto detrás de la razón, de la crueldad latente en la satisfacción del progreso”. La letra escarlata cuestiona la interpretación del hombre como alma y sólo accidentalmente como cuerpo. El ser humano es cuerpo, deseo, biología. No está al margen de la naturaleza. La teología, tan hostil a la dimensión corporal, no puede extirpar las pasiones. Por eso, pone todo su empeño en reprimirlas, infectando la conciencia con las ideas de culpa y pecado, y cuando no lo logra, castiga a los infractores con la máxima dureza. Los pueblos nativos americanos no soportan esa carga. Su moral no está contaminada por el horror a la carne. La materia no es el mal, sino la arcilla con la que se forja el mundo. Es absurdo abominar lo que somos, fantaseando con una existencia desencarnada.

Nathaniel Hawthorne no levanta ninguna objeción formal contra la herencia cristiana, pero por La letra escarlata fluye un paganismo alegre y ligero, invitando a disfrutar de la inmediatez, sin permitir que las ilusiones de un hipotético más allá frustren los placeres del aquí y ahora. Hester Prynne será condenada a llevar sobre su pecho la “A” de adúltera por engañar a un marido viejo y ausente. Pearl, su hija, es el fruto de ese pecado. El reverendo Arthur Dimmesdale, un joven pastor al que sus feligreses consideran un espíritu iluminado por la gracia divina, es el padre, pero Hester no revelará su identidad. Tampoco desvelará que Roger Chillingworth, un anciano médico que ha pasado varios años viviendo con los nativos, es su marido. Chillingworth aprovechará esa circunstancia para atormentar a Dimmesdale, fingiendo ser su amigo hasta el extremo de convivir con él. Hester renunciará a abandonar la comunidad que la ha humillado y marginado. Improvisará un hogar en el bosque y sobrevivirá realizando labores de costurera. No tendrá problemas para encontrar clientes, pues sus manos son asombrosas. Dimmesdale continuará en su puesto de pastor, devorado por los remordimientos, y Chillingworth explotará su pesadumbre para consumar su venganza. Pearl desarrollará un temperamento rebelde y caprichoso, suscitando la sospecha de que es un duende o quizás una bruja. Los personajes no son alegorías, sino seres creíbles, complejos y dolorosamente reales. Sus historias se cruzan, componiendo un vigoroso retrato de la América de los orígenes, cuando política y religión se confundían.

Hawthorne demora la historia del adulterio con un largo prefacio donde recrea con humor y desdén su experiencia como inspector de aduanas en Salem. Se pregunta por qué siente apego por una ciudad insípida y de escasa belleza. Quizás su incomprensible estima por su lugar de nacimiento nace de “la simple atracción física del polvo por el polvo”. Hawthorne se avergüenza de sus antepasados, que sobresalieron por su intransigencia. Jueces implacables, las injustas condenas de muerte que dictaron han dejado una mancha indeleble en su linaje. “Pido a Dios que cualquier maldición por ellos contraída […] desaparezca ahora y para siempre”. A pesar de ese sentimiento, la veta puritana pervive en su mente, cuestionado su profesión de escritor. “¿Qué clase de ocupación es esa? […] ¡Hubiera dado lo mismo que fuera violinista!”. Hawthorne deplora —no sin humor— la corrupción de sus compañeros de aduana, casi todos ancianos venerables. No oculta que ha soñado con “hacerse un lugar entre los grandes del mundo”, pero su trabajo de inspector le ha revelado que todos los hombres son insignificantes apenas salen de su círculo. Ser escritor carece de mérito a los ojos de una mayoría embrutecida. El hallazgo de un manuscrito envuelto en un viejo pergamino amarillento alterará su rutina. Al contemplar la A mayúscula bordada con hilo de oro, sentirá un calor abrasador, “como si la letra no fuera de tela roja sino de hierro rojo y candente”. Descubrirá que es la historia de Hester Prynne, que vivió entre los primeros tiempos de Massachusetts y finales del siglo XVII. Algunas personas la consideraban un ángel, pero otras opinaban que sólo fue una adúltera. Hawthorne confiesa que bregó duramente con su pluma para recrear la historia caída en sus manos. Sentía que su imaginación flaqueaba y que había perdido la capacidad de infundir vida en sus personajes. Su principal fuente de inspiración fueron la luz de la luna y el fuego de carbón que calentaba su estancia. Observar sus cambios y matices encendió su fantasía: “Si un hombre sentado allí completamente solo no puede soñar cosas extrañas y hacer que parezcan verdaderas, mejor haría en no tratar nunca de escribir novelas”. Admite que su salario de inspector de aduanas conspira contra su vocación literaria. La independencia es el alimento vital del escritor. Sin ella, su aliento declina. No disimula la ambigüedad que le despierta Salem. Es su ciudad natal, pero en ella siempre se ha respirado intolerancia y crueldad. Su atmósfera envenenada no es el mejor clima para que el hombre de letras “pueda madurar y cosechar los mejores frutos de su mente”.

Hawthorne construye sus personajes con auténtica maestría. Hester Prynne no es una simple víctima, sino una mujer desafiante, bella y valerosa. Cuando es condenada, advierte que nadie se compadecerá de ella. Sólo el rosal que crece a la entrada de la prisión le transmite algo de dulzura. El insondable corazón de la naturaleza es mucho más misericordioso que el del ser humano. Los puritanos que la han marcado de por vida con un estigma excluyente sólo despiden odio. Su marido admite su responsabilidad en la tragedia. Viejo y encerrado en sus libros, no debería haber cortejado a una joven llena de vitalidad. Esa reflexión no apagará su odio, mucho más intenso que cualquier ejercicio de autocrítica. La infamante A que luce en el pecho agudizará la sensibilidad de Hester, que descubrirá en la mirada de otras mujeres no ya complicidad, sino la angustia de esconder un pecado similar. No es la única adúltera, pero otras han logrado ocultar su falta. Hawthorne muestra una inequívoca simpatía hacia la mujer, principal víctima de un puritanismo que niega sus derechos y recurre a la violencia para acallar cualquier gesto de rebeldía. Pearl sufrirá la misma exclusión que su madre. Proscrita del mundo infantil, será etiquetada como un “duendecillo del mal”. Pearl es obstinada y orgullosa. Cuando otros niños la insultan, se enfrenta a ellos sin miedo. La malicia no es la nota dominante de su carácter, sino la energía. Es un soplo de vida con una imaginación chispeante y creativa.

Los personajes femeninos de La letra escarlata son mucho más atractivos que sus antagonistas masculinos, egocéntricos, pusilánimes, obsesivos o despiadados. Hester no es una mujer lujuriosa, sino un temperamento libre e independiente. Su mente está imbuida de un “espíritu renovador”. Su marginación fomenta su libertad de pensamiento, que se plantea cuestiones inconcebibles para su comunidad. Al reflexionar sobre la situación de las mujeres en la puritana Nueva Inglaterra, formula una pregunta demoledora: “¿Les valía la pena vivir, incluso a las más felices?”. En su caso, no tiene ninguna duda y, en el del resto, deja el interrogante en el aire, insinuando una respuesta negativa. Aparentemente, la letra escarlata ha fracasado. No ha conseguido disipar las ansias de libertad de Hester. El dolor que le ha causado la sociedad no ha avivado el sentimiento de venganza. Por el contrario, la ha convertido en una persona más comprensiva y solidaria. Intentará liberar a Dimmesdale de la culpabilidad, incitándole a abandonar la comunidad con ella y su hija, pero el pastor, que se rebelará momentáneamente contra sus creencias, sucumbirá a la necesidad de expiar en público su pecado. Frente a los tormentos psicológicos de los blancos, los nativos parecen despreocupados y desinhibidos. Lo mismo puede decirse de los marinos —quizás piratas— que de vez en cuando llegan al puerto. Hawthorne afirma que la civilización ha perdido el arte de la alegría. Se impone recuperar el buen vivir, la dicha y el desenfado, pero el escritor no señala ningún camino. Es un moralista, no un revolucionario, y se abstiene de dar un paso más enérgico, que significaría poner en tela de juicio los fundamentos de la sociedad occidental.

Hawthorne sostenía que no escribía novelas, sino romances. La novela aspira a “la fidelidad minuciosa”; el romance reivindica la libertad, tanto en la forma como en la materia: “Un hombre puede soñar cosas extrañas, y hacerlas parecer verdaderas”. La letra escarlata está a medio camino entre la novela y el romance. Es un retrato fiel y creíble de la América oprimida por el estricto calvinismo de los puritanos, y una narración impregnada de fantasía, que explora el interior de sus personajes con una perspectiva poética y levemente onírica. Las descripciones de la naturaleza son arrebatadoramente románticas, pero sin un ápice de grandilocuencia. Indudablemente, Hawthorne borró la mancha que pesaba sobre su apellido con una historia saturada de compasión y ternura. Hester Prynne pertenece a la galería de heroínas que han contribuido a liberar a la mujer de sus ataduras. Su trágica peripecia atestigua que la perversidad nunca brota de la pasión, sino de la incapacidad de amar.