La vida privada de un escritor no está en su biografía, sino en sus libros. Nunca me han interesado las peripecias sentimentales o la historia familiar de los creadores. Solo merecen ser estudiadas cuando se cruzan con sus obras, transformándose en materia artística. En el caso de Vargas Llosa, su primer matrimonio –nada menos que con su tía Julia, que le sacaba diez años- inspiró una novela divertidísima y con un carácter precursor. La tía Julia y el escribidor apareció en 1977, cuando aún no se hablaba de la novela del yo, ni de la posibilidad de mezclar ficción y realidad, difuminando las barreras que separan los hechos de las ensoñaciones. Vargas Llosa aprovechó su experiencia para hablar sobre el erotismo y los riesgos de la creación artística, un deicidio que amenaza la cordura del que se atreve a inventar personajes, territorios y tramas, usurpando una tarea reservada a los dioses. Ambientada en el Ochenio de Manuel Odría, una dictadura militar que combinó el autoritarismo, el populismo y las fórmulas económicas liberales, La tía Julia y el escribidor narra un romance escandaloso, que provocó un cataclismo familiar, y, además, aborda la áspera confrontación del joven Mario con su padre, un hombre intransigente y violento que percibía la vocación literaria de su hijo como una peligrosa extravagancia. Su determinación de que siguiera otro camino llegaría a incluir –si la memoria no me engaña- una estrafalaria persecución por Lima con una pistola en la mano. El padre prefería matar a Mario antes que tolerar que se convirtiera en un literato, un oficio que deshonraría a la familia, pues pensaba que escribir solo era el primer paso hacia una vergonzosa homosexualidad.

La tía Julia y el escribidor es una temprana novela del yo, donde lo autobiográfico y lo histórico conviven con lo disparatado e insólito. Una fiesta literaria que me costó un suspenso en matemáticas, pues siempre que podía abandonaba el árido terreno de las abstracciones para adentrarme en unos capítulos tan hilarantes como una comedia de Jardiel Poncela o una novela de Wenceslao Fernández Flórez. Leyendo La tía Julia y el escribidor me pregunté qué era más doloroso: la pérdida prematura de un padre querido o la colisión con un padre intolerante y brutal. Yo perdí a mi padre con casi nueve años por culpa de un infarto de miocardio. Su muerte abrió un vacío que se ha prolongado hasta hoy, pero no se trató de un dolor infructuoso, sino de una herida fecunda. Sin la biblioteca que me legó –unos cinco mil libros con dedicatorias de Baroja, Torrente Ballester, Aleixandre, Buero Vallejo, Cela o Carmen Laforet- no habría descubierto los libros, los principales proveedores de felicidad que he conocido. Mi padre es un escritor olvidado con un pequeño nicho en la posteridad. Con una calle en Córdoba y otra en San Miguel de Salinas, Orihuela, sus libros ya no se leen, pero ahora flotan en el mundo digital, como pequeñas islas que recuerdan la resistencia del ser humano a ser devorado por el olvido. Con la perspectiva de los años, ahora creo que siempre es preferible la pérdida al enfrentamiento, el desconsuelo a la frustración. Yo solo viví ocho años y ocho meses con mi padre, pero los recuerdos que conservo de esa época, más abundantes de los que se puede presuponer por la escasa edad que tenía entonces, han pervivido como una experiencia de felicidad y complicidad. Nunca le tuve miedo a mi padre y siempre esperé con ilusión sus apariciones. Cuando volvía del trabajo, solía traerme algún detalle que compraba en los puestos callejeros que existían en el Madrid de los sesenta, pequeños y precarios establecimientos donde convivían los indios y vaqueros de plástico con los coches de juguete, las barras de regaliz, los tirachinas y las pistolas de agua. Vargas Llosa no conoció la alegría de esperar a un padre querido. De hecho, muchas veces se metía en la cama vestido y fingía que dormía para no hablar con él. Mimado y agasajado por la familia de su madre, la inesperada aparición del padre cuando él tenía once años le reveló la existencia de la violencia, el despotismo y la arbitrariedad.

En “La sombra del padre”, un artículo recogido en Piedra de toque, Vargas Llosa confiesa: “Tuve una relación desastrosa con mi padre, y los años que viví con él, entre los once y los dieciséis, fueron una verdadera pesadilla. Por eso siempre envidié a mis amigos y compañeros de infancia y adolescencia, que se llevaban bien con sus progenitores. […] Probablemente desde esa época se me ocurrió pensar que una buena relación con el padre debe dejar en quienes la viven algo positivo en el carácter, tal vez eso que llaman buena entraña”. Vargas Llosa ha contado que su padre buscó la reconciliación en los últimos años, pero él rehusó concederle el encuentro que le solicitaba. Imagino que fue una decisión difícil. En algún lugar he leído que tal vez debería haber sido más comprensivo, teniendo en cuenta el esfuerzo que representaba para un hombre como su padre realizar un gesto susceptible de ser interpretado como una claudicación. Es imposible retroceder en el tiempo, cambiar algo que desearíamos no haber hecho o hecho de otro modo, pero cabe preguntarse si somos realmente libres, si decidimos nosotros o son las circunstancias las que nos empujan en una u otra dirección. Algunos han apuntado que Vargas Llosa no habría escrito sin el maltrato de su padre. Para el niño atemorizado que se refugiaba debajo de las sábanas, la lectura constituía –según sus palabras- “un refugio, un lugar donde podía vivir otras vidas”. Vidas diferentes donde la soledad y la amargura se desvanecían temporalmente. Primero fue Jules Verne; después vendría Víctor Hugo. Frente a la devastación provocada por la incomprensión y la violencia, surgiría un nuevo continente: la literatura. Paradójicamente, ese continente creció cuando Ernesto Vargas Maldonado, padre de Mario, lo envió al colegio militar Leoncio Prado. Allí descubrió que la ferocidad del ser humano desbordaba su experiencia de niño maltratado y que la literatura era un territorio más vasto de lo que había imaginado, pues acogía sin límites a todos los que llamaban a sus puertas, huyendo de la realidad.

Sería complicado explicar lo que representó para mí La ciudad y los perros. Publicada en el mismo año en que yo nací, 1963, creo que la leí a los diecisiete años, cuando finalizaba mis estudios de bachillerato en un colegio de curas del centro de Madrid. Si Crimen y castigo, de Dostoievski, me reveló que la única patria que yo deseaba habitar era la literatura, La ciudad y los perros me enseñó que el libro era el camino ineludible para conocerme mejor a mí mismo. Ambas novelas me parecieron perfectas, a pesar de sus diferencias. Dostoievski había escrito un folletín sin cuidar apenas la estructura, pero los defectos formales palidecían ante la intensidad de unos personajes que afrontaban los dilemas más trágicos. Vargas Llosa sí era –con solo veintiséis años- un maestro en la arquitectura narrativa. No dejaba ni un hilo suelto, pero ese prodigio no me parecía tan asombroso como su mirada sobre el ser humano, que no esquivaba ningún abismo ni caía en simplificaciones ni maniqueísmos. Vargas Llosa no condena ni absuelve. Incluso El Jaguar, que asesina a un compañero por la espalda, comparece en toda su humanidad. Hijo de la marginación y la miseria, ama con pasión y sinceridad a una mujer insignificante y cuando comprende que su crimen ha sido abominable, se confiesa ante el teniente Gamboa, que le deja marchar, pues sabe que el joven cadete de ojos de un azul violento también es un perdedor, una víctima más de un país injusto y desigual, y de una academia militar que exacerba los desencuentros. Si Crimen y castigo es una novela sobre la culpa y la redención, La ciudad y los perros es una obra sobre la imposibilidad de expiar los errores, pues en la vida real no hay segundas oportunidades.

Mi colegio no era el Leoncio Prado, pero muchos de los profesores eran militares retirados, excombatientes del bando franquista. Los castigos físicos eran moneda corriente: bofetadas, capones, tirones de pelo, reglazos. Nunca nos llamaban por nuestro nombre. En su lugar, utilizaban el apellido o el número asignado en las listas de cada clase. En el patio nos alineábamos militarmente, doblando los codos para guardar la distancia adecuada. Subíamos a las clases en hileras, cantando himnos patrióticos. Entre las secciones de cada curso había unas rivalidades tremendas, que se saldaban con peleas a puñetazos y patadas. La debilidad solo despertaba desprecio. Por los baños circulaban las revistas eróticas de la época y a veces nos colábamos en la sacristía para beber vino y comernos las hostias sin consagrar. Yo fui muy desgraciado en ese ambiente. En mi casa, jamás me habían pegado. Por eso, siempre que podía rehuía las peleas con mis compañeros. Mi único consuelo era la literatura. La lectura de La ciudad y los perros, lejos de deprimirme, me ayudó a sobrellevar mi estancia en el colegio, mostrándome que había mundo más allá del machismo, la estupidez y la violencia.

La vida privada de Vargas Llosa –insisto- está en sus libros. La otra, la que a veces se airea con inequívoca malicia, solo le pertenece a él y a mí, sinceramente, me trae sin cuidado. Nunca he sentido curiosidad por los amores y desengaños ajenos. Celebro la libertad con la que actúa Vargas Llosa. Su ruptura con el marxismo le acarreó las iras de la izquierda más intolerante, que le difamó miserablemente. Se llegó a decir que estaba al servicio de la CIA. Se afirmó lo mismo de Octavio Paz, otra insensatez. Vargas Llosa hizo su viaje a Siracusa, transitando del comunismo al liberalismo, sin convertirse en un reaccionario. Siempre ha mantenido un firme compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos, criticando sin tregua el racismo, la xenofobia y la discriminación de la mujer, los homosexuales y otros grupos vulnerables. No comparto su fe en las recetas económicas del neoliberalismo, pero tampoco creo en una economía dirigida basada en impuestos abusivos. Creo que la mejor fórmula es la economía social de mercado, donde las políticas solidarias conviven con la libre competencia y se premia el esfuerzo y el mérito. Recuerdo con admiración los artículos de Vargas Llosa sobre Nelson Mandela y sobre Drieu La Rochelle. Mandela ha pasado a la historia como un símbolo de reconciliación entre enemigos con una larga historia de odios y agravios. Drieu La Rochelle, como un ejemplo de que el talento literario puede coexistir con la vileza moral y la perversión ideológica. Durante mis dos décadas de profesor de filosofía en centros de enseñanza pública, utilizaba los artículos de Vargas Llosa en mis clases de ética para exaltar la convivencia democrática y el respeto a la dignidad del ser humano. Los leía en clase y nunca producían indiferencia. Los alumnos, chicos de quince o dieciséis años, agradecían su claridad y su firmeza.

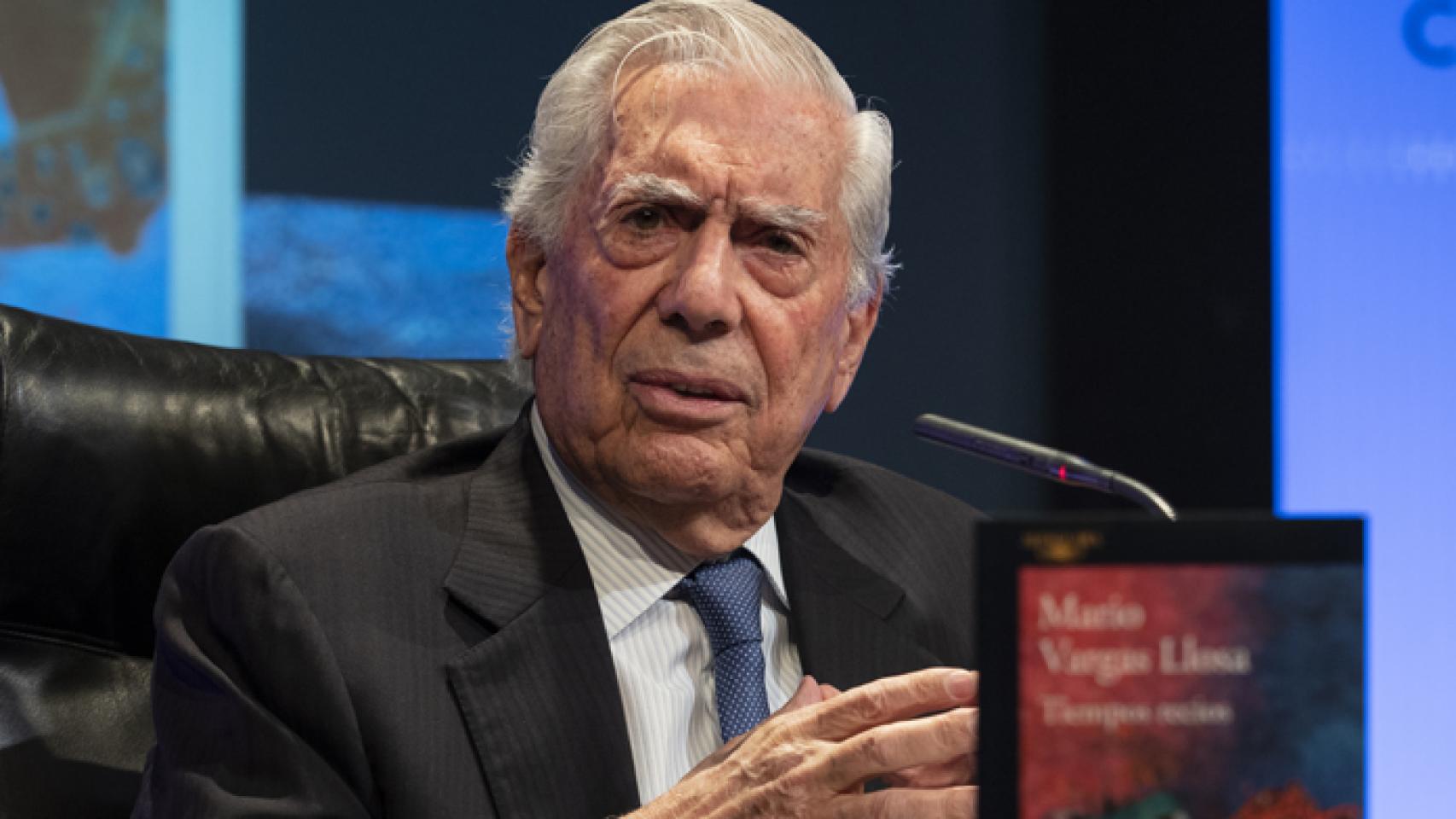

Vargas Llosa es indiscutiblemente el mejor novelista vivo en lengua castellana. Después de recibir el Nobel, ha continuado escribiendo, alumbrando creaciones tan notables como Tiempos recios. No es una novela tan redonda como La guerra del fin del mundo o La fiesta del chivo, pero refleja una vez más el magistral dominio de la técnica narrativa y las grandes dotes para la introspección que han caracterizado toda su trayectoria. A pesar de su admiración por Estados Unidos, Vargas Llosa muestra con crudeza su reprobable intromisión en la vida política de Guatemala, organizando un golpe de estado contra Jacobo Árbenz, el presidente legítimo. Creo que la obra maestra de Vargas Losa es Conversación en La catedral. Publicada en 1969, compone un ambicioso fresco del Perú bajo la dictadura de Odría, oscilando entre la crítica social y política, y la exploración de las pasiones humanas desde una perspectiva irónica y nada moralista. Es una indagación sobre el mal y la derrota, la corrupción y la ética, la libertad y las fuerzas históricas que actúan sobre el individuo, recortando su capacidad de elección. Una de las grandes novelas del siglo XX que sitúa al escritor peruano a la altura de Faulkner, Joyce o Thomas Mann. Una pieza de alta relojería con un latido profundamente humano.

Vargas Llosa ha manifestado varias veces que no tiene miedo a la muerte y que espera morir con la pluma en la mano, trabajando en un nuevo libro. Solo le pido a la muerte que sea considerada y le deje poner el punto final.