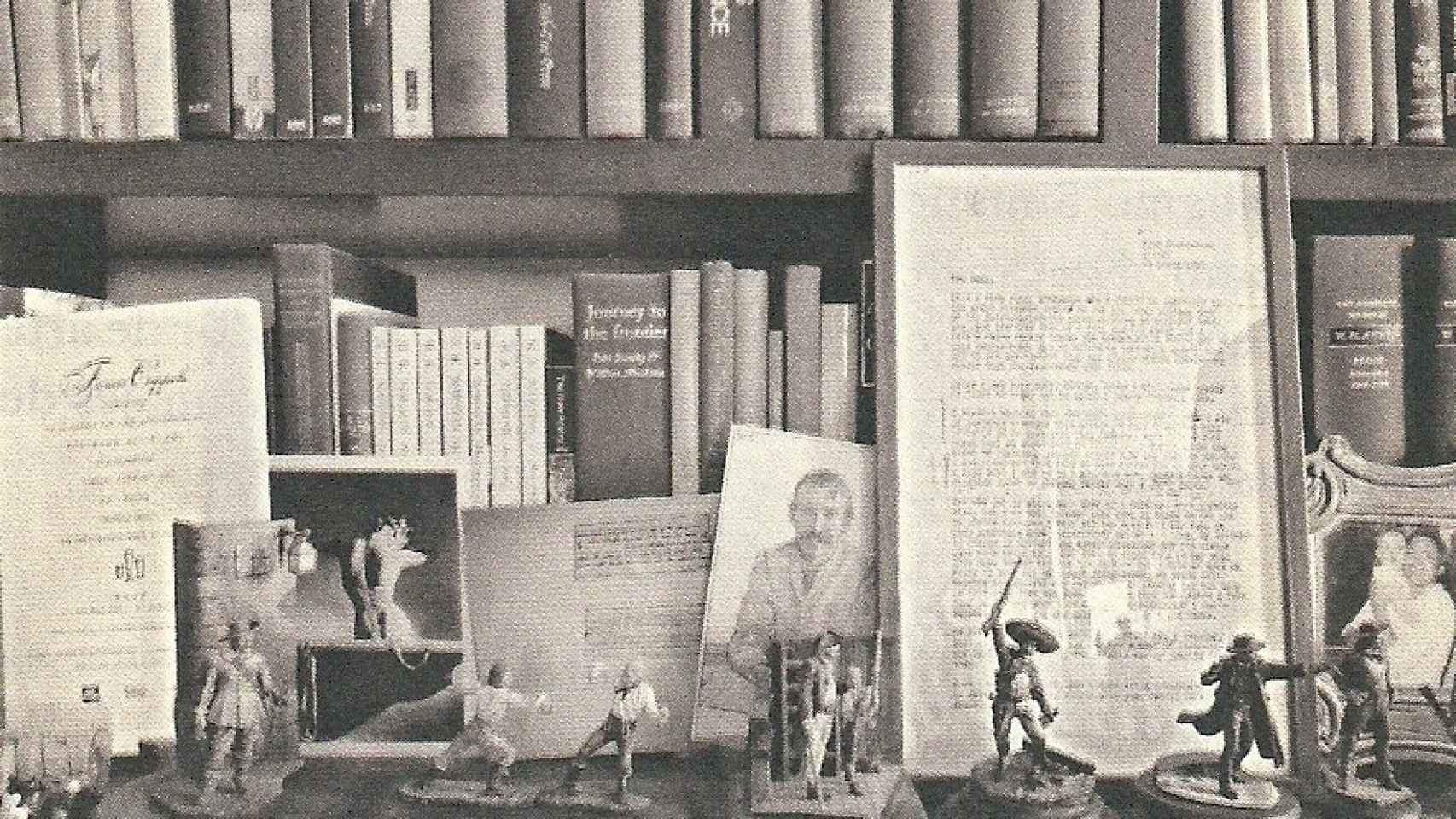

Hace tiempo una escritora de cuyo nombre no quiero acordarme entrevistó a Javier Marías en su casa. Aprovechó la visita para escupir toda clase de malicias, burlándose —entre otras cosas— de los soldaditos de plomo que adornaban las estanterías. No sé si reparó en que muchos escritores tienen la misma afición. Luis Alberto de Cuenca ha llenado su biblioteca de figuras de Conan, la Guerra de las Galaxias o Tintín. Entre ellas, destaca una hermosa estatuilla de la Princesa Leia Organa de Alderaan.

Fernando Savater no es menos aficionado a las figuritas. En sus estanterías proliferan los caballos y los personajes de cómic. Arturo Pérez-Reverte comparte con Luis Alberto de Cuenca la pasión por Tintín. Una estatua de tamaño casi natural del reportero del mechón pelirrojo y otra de su perro Milú acompañan a sus más de cincuenta mil libros. Por cierto, la biblioteca de Pérez-Reverte es una de las bibliotecas privadas más bellas, con sus hermosas encuadernaciones en un espacio que evoca un torreón medieval, pero con un interior conradiano.

No quiero compararme con los nombres citados hasta ahora, pero mi biblioteca también cobija en sus estanterías soldados de plomo y figuras del mundo del tebeo o el cine. Estoy particularmente orgulloso de mis yanquis y confederados, de un Gizmo de peluche y de las figuras de Tintín en resina, casi todas con el sello de Moulinsart, salvo un capitán Haddock elaborado por un artesano español, que hasta ahora ha eludido el celo inquisitorial de Nick Rodwell.

[Javier Marías, el divino impertinente]

La combinación de juguetes y libros no me parece antinatural, sino totalmente comprensible. La literatura no nace de un impulso solemne. Casi todos los que cometen la temeridad de escribir sienten nostalgia de su infancia. A fin de cuentas, ¿qué es la literatura? Un deicidio, como sostiene Vargas Llosa (que —por cierto— colecciona figuras de hipopótamos), y los deicidios no son arrebatos filosóficos, sino una regresión hacia la niñez. Los dioses no son ancianos venerables, sino niños que juegan.

Así lo advirtió Nietzsche, que identificó al superhombre con un niño. Los adultos juzgan, razonan, pontifican. En cambio, los niños solo quieren jugar, disfrutar, experimentar. Los escritores, incluso en su senectud, conservan ese impulso. Los mundos que crean nacen de la insatisfacción que les produce el mundo de los adultos, solemne, previsible y aburrido.

La combinación de juguetes y libros no me parece antinatural, sino totalmente comprensible

¿Significa eso que la literatura solo es evasión? No, en absoluto. La literatura es rebelión. A veces, rebelión personal, sentimental, como la de Madame Bovary, que no acepta su destino de mujer infelizmente casada. Y otras, rebelión moral y metafísica. El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde no es una simple parábola sobre la dualidad del ser humano.

Stevenson va más allá. Anticipándose a Nietzsche, protesta contra la tiranía del yo, un concepto que mutila la pluralidad inherente a la condición humana. No somos uno, sino muchos. Y, de hecho, casi todas las vidas incluyen muchas vidas. Vidas opuestas, pero sinceras, no simples máscaras sucesivas. El Dostoievski revolucionario no es menos verdadero que el Dostoievski tradicionalista.

Los adultos no suelen rebelarse. Oscilan entre la resignación y el fatalismo. Piensan que los sueños, sueños son. Por el contrario, los niños no están dispuestos a renunciar a sus sueños. Observamos esta actitud en los grandes clásicos literarios. Cervantes parece mofarse de Alonso Quijano, sometiéndole a toda clase de vejaciones, pero no hay que ser un lector muy avispado para advertir que tras la befa se esconden la simpatía y la admiración. Don Quijote no soporta la mediocridad de la Mancha, con sus paisajes áridos y sus ventas polvorientas. Por eso convierte los páramos en forestas y las ventas en castillos.

El cuarto de juegos de un escritor es su imaginación. Allí todo es posible. Cervantes frecuenta esa estancia para rectificar la época que le ha tocado vivir. En apariencia fracasa, pero el eco que ha dejado la invención del Quijote sugiere lo contrario. De hecho, su personaje ha incorporado un adjetivo que ha trascendido los siglos: quijotesco. La literatura ensancha el universo. O quizás sería más exacto decir que materializa la teoría del multiverso, creando nuevos orbes con reglas diferentes, donde es posible volar, viajar al futuro o resucitar.

Igual que los niños solo quieren jugar, disfrutar y experimentar, los escritores, incluso en su senectud, conservan ese impulso

En la infancia, no existe la muerte. En la literatura, tampoco. Sus héroes mueren en el papel, pero perviven en la imaginación colectiva. ¿Quién se atreve a decir que Aquiles o Ulises están muertos? Pero los héroes no solo sobreviven en la imaginación, sino que a veces reviven incluso en la misma ficción. Sherlock Holmes vuelve a la vida después de su terrible caída por las cataratas de Reichenbach. Engullido por el Maelstrom, el capitán Nemo reaparece en La isla misteriosa. ¿Y quién puede asegurar que la redención de Raskolnikov en Siberia no constituye una resurrección? No pretendo banalizar la resurrección de Jesús de Nazaret, pero me parece revelador que se produzca en el marco de un relato. Contar historias no significa mentir, sino reinventar el mundo.

Me llama la atención que las escritoras no sean tan aficionadas a los juguetes como sus colegas masculinos. Quizás es porque la mujer está más apegada a la realidad. O porque desarrolla una visión más madura de las cosas. Los grandes fabuladores como Stevenson, Chesterton, Swift o Borges son inmaduros crónicos. Las escritoras son menos propensas a fabular. Sus obras diseccionan el mundo real, a veces con una gran perspicacia, como es el caso de Jane Austen, una de mis autoras favoritas. No suelen inventar mundos imaginarios porque la vida ya les parece sumamente interesante.

No me incluyo entre los grandes fabuladores, pero sí entre los inmaduros crónicos. Y no tengo ninguna intención de cambiar. Hasta que la Parca me visite, las figuras de Tintín, Haddock y Milú con trajes de astronautas seguirán en mi escritorio, manteniendo viva la llama de mi niñez. O, lo que es lo mismo, mi amor por la literatura.