El Café de Flore, Les Deux Magots, La Closerie des Lilas, el Café de La Paix, Le Select, La Rotonde…El listado de cafés de París que han alcanzado el rango de míticos es, ya se sabe, interminable. Su celebridad es consecuencia de méritos propios, pero va ligada también a su clientela de artistas, intelectuales y exiliados famosos, que escribieron, debatieron, conspiraron y ligaron en sus mesas. Casi todo lo que hicieron esos personajes en los cafés de París ha quedado etiquetado bajo el etéreo concepto de la “vida bohemia”, aunque rascando –y sin rascar demasiado- también aparece –o puede aparecer- vinculado a la soledad, la miseria, la persecución, el desamparo o el extrañamiento. Se podrían escribir mil libros sobre los cafés de París, pero el caso es que ya se han escrito.

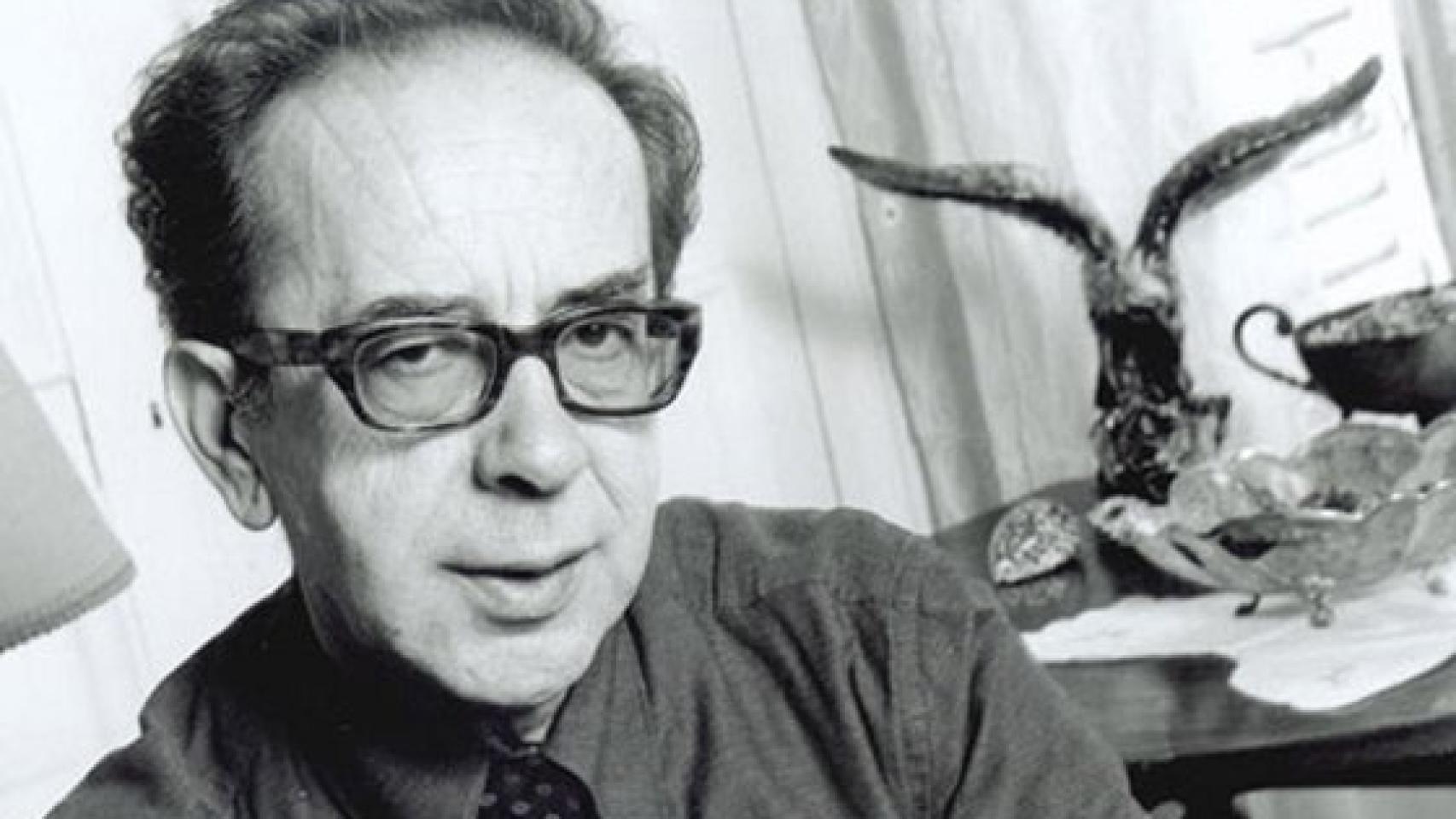

No obstante, el escritor albanés Ismaíl Kadaré (Gjirokastër, 1936), tantas veces candidato al Premio Nobel de Literatura –bromea, hasta cierto punto, sobre ello-, aporta ahora el suyo. Y su aportación se centra en “su” café, el café Rostand, en el que tanto escribió y tantas horas pasó durante sus muchos años de exilio parisino. Le Rostand está situado frente al Jardín de Luxemburgo, en el barrio del Odeón, en el sexto “arrondissement”.

El libro, traducido del albanés por María Roces González, se titula Las mañanas del café Rostand y acaba de ser publicado por Alianza Editorial. A su título responden directamente las casi primeras 70 páginas del volumen, que luego acogen una variada gavilla de textos, datados en fechas distintas y, a veces, coincidentes, en los que el autor de El general del ejército muerto (1962), trata, en un registro entre ensayístico y memorialístico, con su peculiar y no fácil sentido del humor y con un fuerte protagonismo personal, de cuestiones relacionadas con la literatura albanesa y con su país y la política de su país antes y después de la dictadura comunista. Hay, entre muchos, un lamento principal, casi un grito de socorro: “Albania continúa desapareciendo ante los ojos de todo el mundo”.

Kadaré, que habla mucho de su mujer, Helena, escribe sobre el café Rostand porque un buen día tuvo una sensación: “Era una sensación que iba del arrepentimiento al agradecimiento; parecida a la que sientes por la compañera de toda la vida, la que, pese a estar en todo momento junto a ti, no ha merecido, o crees que no ha merecido, la debida atención”.

Bueno, no deja de ser curiosa esa equiparación entre el café habitual, en el que uno pasa muchas horas y días, y la compañera de toda la vida. A muchos no se nos habría ocurrido y, caso de que se nos hubiera ocurrido, no sé si la habríamos dado por buena.

Kadaré escribe aquí con una cierta oralidad y muchos puntos suspensivos, mostrando el lento y sinuoso proceso de la construcción de sus ideas y sentimientos y de la reconstrucción de su memoria. Digamos que no pone a la vista de forma directa el resultado de sus cavilaciones, sino que va dando cuenta del itinerario de esas mismas cavilaciones. Su “yo” adquiere mucho rango, como dije, lo cual es lógico en un libro en buena medida de recuerdos. Pero Kadaré da ese salto consistente en citarse a sí mismo por su nombre, en tercera persona y bajo distintas denominaciones, con abundante preferencia por, aprovechando la primera letra de su apellido, parangonarse significativamente con (Josef) K., el protagonista de El proceso, de Franz Kafka. Esto, sin duda, viene justificado y relacionado con las muchas alusiones a la censura, los interrogatorios, las prohibiciones y, en fin, el trato sufrido a manos de los funcionarios comunistas de su país, por no hablar de los desconciertos que le procura su condición de exiliado y de, a los ojos de los demás, representante de la “chifladura balcánica”.

Lo cierto es que Kadaré no habla demasiado ni con demasiado detalle del café Rostand. Al menos, con ese tono mitómano, acorde con la mencionada etiqueta de “vida bohemia”, que algunos lectores podrían esperar. Kadaré, por el contrario, parece rehuir o despreciar ese registro tan transitado, según se deduce también de alguna broma sobre Ernest Hemingway y la extensa mitología sobre su estancia en París.

Al contrario, hay unas páginas interesantes en las que Kadaré, recuperando un texto anterior, habla de la “guerra” establecida entre los nuevos propietarios del Rostand y su parroquia. Una guerra económica, fraguada para desalojar discretamente a los clientes que pasan muchas horas de cháchara en el café y apenas consumen nada, lo que causa un perjuicio al negocio, aunque esta clientela le haya dado su fama como “recinto elitista”. Es interesante esto: un café visto y tenido como “recinto elitista”. Y hoy, más que nunca, con la desaparición en muchas partes de los antiguos cafés autóctonos y con su sustitución por las rentables franquicias multinacionales, no deja de ser verdad.

En esas páginas, Kadaré llama “intelotas”, con cierto aroma satírico, a lo que aquí, tal vez, llamaríamos “culturetas”: los periodistas, escritores, artistas y estudiantes que trabajan y hacen tertulia en los cafés.

Por lo demás, y sin mayor interés por su parte por especiar el texto con “negritas”, con los nombres de celebridades y el recuento de sus hazañas, Kadaré, para todos los “intelotas” y “culturetas” que le lean –que le leemos- deja cuatro viñetas a retener sobre el escritor Julien Gracq –su escritor favorito-, la editora Odile Jacob –que consiguió arrancarle un libro-, el cineasta Costa-Gavras –con quien planeó la frustrada adaptación al cine de una novela- y, el más divertido, el novelista Patrick Modiano, a quien, con la coña del Nobel de por medio, trata con cierta reticencia debido a sus numerosos encuentros casuales por la calle, que nunca se consumaron en un encuentro deliberado, mil veces prometido y siempre aplazado.