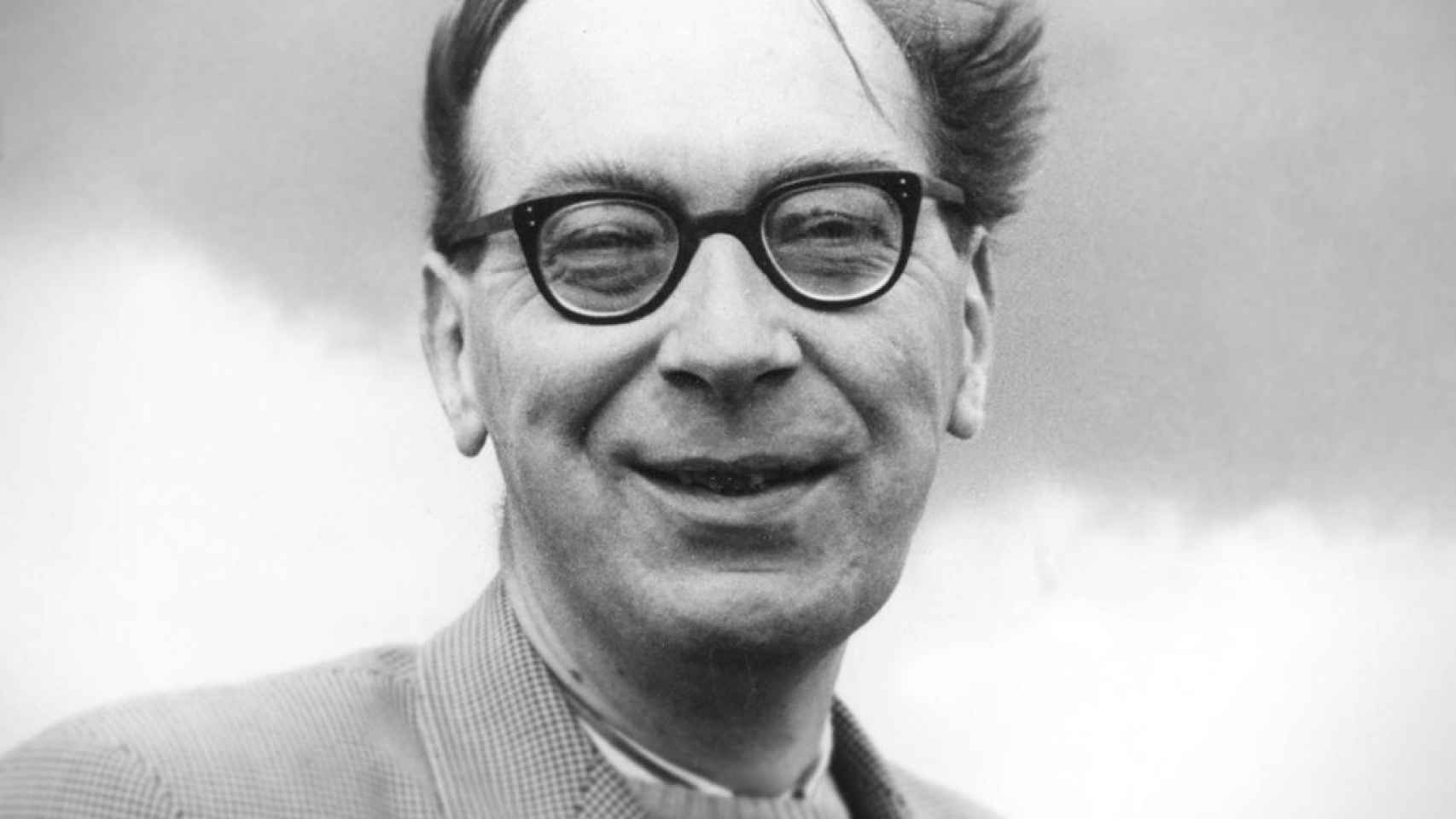

Jill (1946), la primera y casi última novela —sólo publicó otra más— del poeta y crítico de jazz británico Philip Larkin (1922-1985), aparece en Impedimenta con traducción de Marcelo Cohen. Con el tono desenfadado y algo intempestivo marca de la casa, un jugoso prólogo de Larkin suministra interesantes observaciones sobre su experiencia en Oxford y sirve para evocar con mucha coña a su fiel condiscípulo y amigo Kingsley Amis, autor, por cierto, de otra muy distinta —divertidísima— novela de campus, La suerte de Jim (1954), también editada por Impedimenta.

Larkin tenía 21 años cuando escribió Jill y tardó un año en terminarla. La acción de la novela se desarrolla en la universidad de Oxford durante el otoño de 1940, cuando Inglaterra ya ha empezado a ser bombardeada por la aviación alemana. Procedente del pequeño Huddlesford, llega al campus, en un vagón de tercera, para estudiar Literatura Inglesa, el joven estudiante John Kemp (18 años), de aspecto insignificante, chico estudioso, con muy buen expediente, becario, de clase baja, hijo de policía y enfermizamente tímido. Para su disgusto, nada más llegar comprobará que deberá compartir su espaciosa habitación del college con un tal Christopher Warner, arrogante, tiránico, irresponsable y desvergonzado muchacho de clase superior. El conflicto está servido.

Larkin dice en su prólogo —para una edición norteamericana de 1963— que su intención no era contar la historia de un “héroe desplazado de la clase obrera”. Así han visto muchos a John Kemp, sometido y despreciado por Christopher y su cuadrilla de amigos vagos, borrachuzos, fiesteros, pendencieros y elitistas. Con ellos y contra ellos, acomplejado y servil casi siempre, John Kemp —que necesita, a su modo, tener amigos, ser aceptado en un grupo—, deberá apañárselas para sobrevivir, crecer, aprender y salir adelante. ¿Conseguirá su propósito? ¿Logrará construir su propia personalidad? ¿Será devorado? O, incluso algo todavía más dramático, ¿se convertirá en uno más de entre los peores como fatal salida para evitar ser un marginado, un perdedor?

Jill, según parece, es una de las primeras novelas británicas de campus, ese género tan anglosajón. Y Larkin aclara en su prólogo que el Oxford que él conoció —con Amis de colega— no era el descrito por Evelyn Waugh en Retorno a Brideshead (1945). Desde luego. En la visión que Larkin ofrece de Oxford —de la universidad y de la ciudad— apenas hay tiempo y espacio para ocuparse de la vida académica, de los estudios, de las aficiones y actividades culturales. No es que sea necesario, ni mucho menos, para el fin de la novela, pero esa ausencia contribuye a un diagnóstico desolador y pesimista sobre una generación de jóvenes a punto de perderse, agobiada por las incertidumbres de la guerra —reclutamiento, muerte— y de su futuro y, tal vez por ello, sin esperanza y sin proyecto, notoriamente nihilista y frívola.

John Kemp no resulta un personaje empático. Vale que su timidez y su acobardamiento, aumentados por la displicencia y la manipulación de Christopher y los otros —todos caen mal sin grandeza—, le ponen en una situación muy difícil para intentar sacar lo mejor de sí mismo. ¿Pero qué es lo mejor de sí mismo? Al principio, cuando estamos conociendo al personaje, lo aceptamos como es —es lo que hay—, pero va llegando un momento —coincidente con cierta reiteración y estancamiento de la novela— en el que John resulta un tanto enervante, nos agobia su falta de recursos y de reacción, su relativo acomodo patológico a su condición de víctima, a su vez acompañado por un retorcimiento sombrío de su personalidad.

Y en esto, casi mediada la narración, surge Jill. Y Jill salva —de momento— a John y salva la novela, que se enriquece también literariamente. Jill es una invención de John, sobrevenida cuando John ve que Christopher se interesa por algo (falso) que él le cuenta sobre su hermana mayor. En ese interés ve John una posibilidad de que Christopher tenga mayor curiosidad y estima por él, de que tal vez lo respete más e, incluso, lo envidie.

La novela se refresca, se revitaliza. John inventa historias de Jill, le escribe cartas —y las echa al correo, al borde de incrementar cierta psicopatía—, remeda diarios de Jill, elabora una novela de Jill. La novela toma otra textura y otro sesgo. ¿Quién es Jill? ¿Es para John una especie de ideal de sí mismo o, mejor aún, la chica que le falta y de la que le gustaría estar enamorado? Y, de pronto, aparece una muchacha que es Jill, que es clavada a la Jill que John ha imaginado y con la que sueña. Todo puede mejorar, también empeorar. Las mentiras, otro gran tema de la novela.

En un momento, John recuerda a un profesor suyo en el instituto de Huddlesford, el señor Joseph Crouch: “Sus clases eran poco corrientes porque decía frases completas y más bien formales con voz mesurada; a los muchachos, habituados al estilo coloquial e incluso incoherente del resto de los profesores, les resultaba pesado escucharlo, y circulaba el rumor de que Joe era “un soso”. Eso hacía que fuera menos apreciado que si el veredicto hubiese sido el de “auténtico cerdo””.

Este apunte aislado se corresponde, sin embargo, muy bien con la oscura visión que Philip Larkin parece tener sobre los jóvenes de su generación y, por extensión, sobre la Inglaterra de la época. Es de una amargura urticante ese desprecio por la persona preparada y, todavía más, que se prefiera antes a “un auténtico cerdo” que a un “soso”. Leída hoy Jill no sólo habla de un tiempo concreto o de unas clases sociales, sino que, con un fuerte ingrediente psicológico, habla de una actitud que podemos reconocer como muy extendida en nuestro presente.