Las erupciones volcánicas que están produciéndose en la isla canaria de La Palma hacen recordar una vez más la fragilidad de nuestra existencia en un planeta que dista mucho de estar inerte. Amodorrados en la aparente seguridad de que goza una parte de la humanidad, acontecimientos como este despiertan los sentimientos, la incertidumbre y la agridulce curiosidad de quienes se encuentran alejados de sus terribles consecuencias. Ejemplo paradigmático de la curiosidad que suscitan las erupciones volcánicas es el caso del historiador, naturalista y militar romano del siglo I Cayo Plinio Segundo, más conocido como Plinio el Viejo, el autor de una gran enciclopedia en la que reunió lo que se sabía entonces de la geografía, las plantas y los animales existentes en la Tierra, y que apropiadamente tituló Naturalis Historia (Historia natural)

Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XX para entender la causa y localización de las erupciones volcánicas

En esta obra, Plinio el Viejo describió algunos volcanes. Del siciliano Etna, que también ha entrado en erupción estos días, escribía en una sección del libro segundo magníficamente titulada De algunos lugares que están siempre ardiendo: “Pero entre las maravillas de los montes, arde siempre el Etna en las noches y da –tantos tiempos ha– materia a los fuegos estando este monte lleno de nieve por el invierno, cubierta la ceniza que de sí echa con la helada”. Y continuaba señalando que no era el Etna el único que daba señales de que “ha de perecer el mundo por fuego, porque también arde el monte Quimera de Licia [al sur de Turquía], con el monte Phaselis, los días y las noches con perpetua llama”. Con semejantes antecedentes no es sorprendente que cuando divisó desde su villa en Miseno, ciudad de Campania desde donde se veía la bahía de Nápoles, “una nube extraña y enorme” que empezaba a formarse en el cielo, decidiese ordenar a varios barcos de la flota de la que era almirante que se dirigiesen, con él a bordo, hacia la fuente del fenómeno.

Quería estudiar in situ lo que sucedía. Se trataba de la erupción volcánica más famosa de la historia, la del monte Vesubio –distante treinta kilómetros de Miseno– que en el año 79 sepultó las ciudades de Pompeya, Herculano y Estabia. (En la Historia natural la única mención del Vesubio era a través de unas pocas frases del tipo de “Pompeya, a quien miran hoy no lejos el monte Vesubio y riega el río Sarno”). Plinio llegó a las cercanías del Vesubio, sí, pero su curiosidad científica le costó caro pues murió allí, sepultado por la lluvia incesante de ceniza y piedra pómez. Su sobrino, Plinio el Joven, que vivía con su tío en Miseno pero que no viajó con él, nos legó lo que observó desde su atalaya. Esa historia, junto a la de los dos Plinios, se narra en un libro publicado precisamente ahora: Bajo la sombra del Vesubio (Siruela), de Daisy Dunn. Hoy suenan familiares frases que aparecen en este libro como: “Los habitantes de Campania llevaban días sintiendo los temblores”. Como tantos otros lugares y fenómenos naturales, los volcanes y sus erupciones fueron durante mucho tiempo objeto de contemplación (ahora diríamos, “turismo”) más que de estudio y conocimiento científicos.

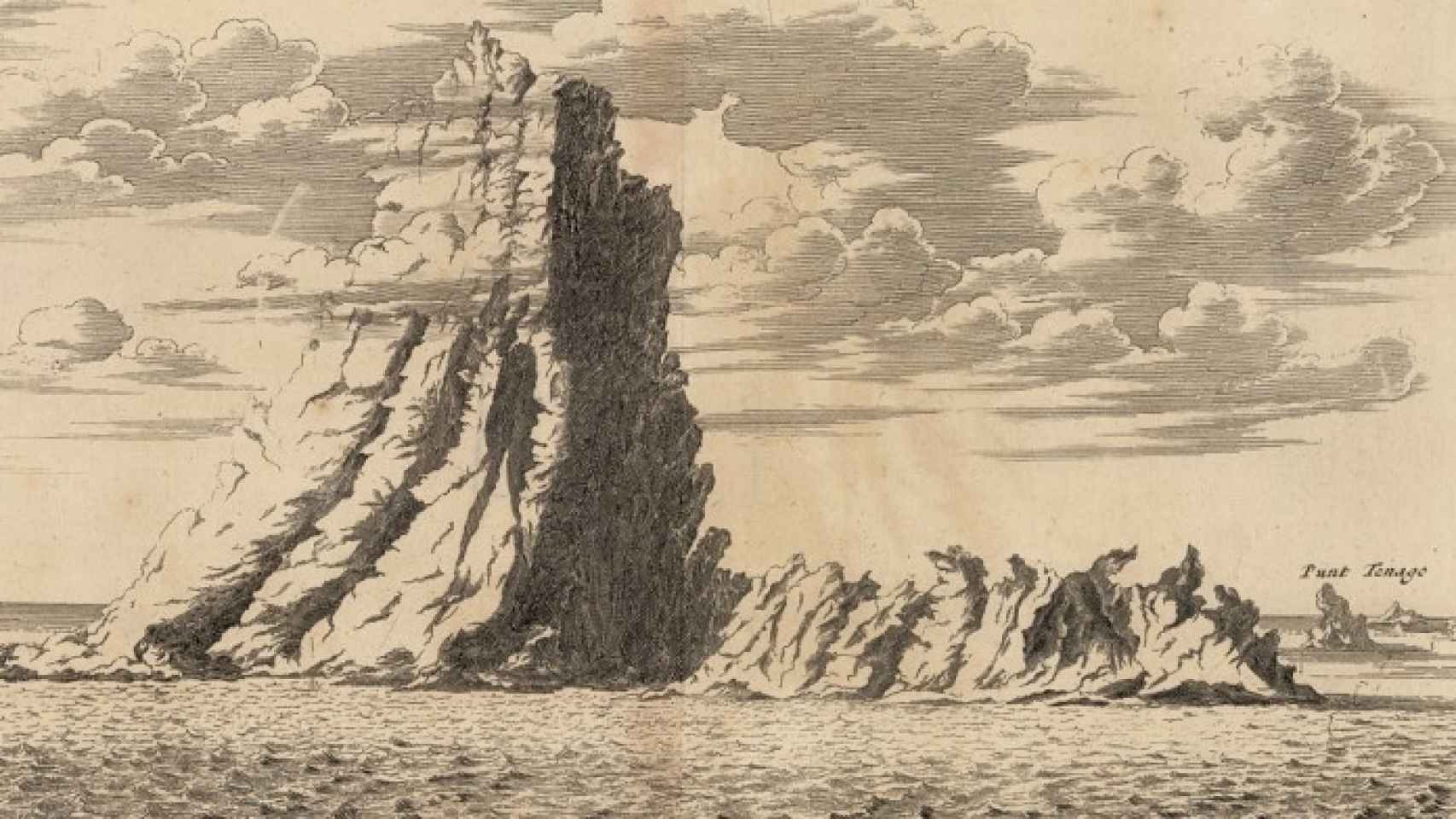

Durante el siglo XVIII ir a ver el Vesubio era para los ricos viajeros casi tan importante como acceder a las ruinas de Pompeya y Herculano. Pero por entonces comenzaron a descubrirse evidencias que alertaban de que la historia volcánica poseía aspectos que la hacían particularmente interesante. Mención especial debe hacerse al geógrafo francés Nicolás Desmarest, quien se dio cuenta en la década de 1760 de la existencia en la región de Auvernia de antiguos conos volcánicos, entonces ya muy “desdibujados”, y de restos indiscutibles de lava que habían modificado en el pasado la orografía de la región. Sin embargo, no existía ningún documento histórico que mencionase erupción volcánica alguna en Francia. La conclusión era inmediata: se trataba de fenómenos geológicos muy alejados en el pasado. Si se pretendía conocer la historia del planeta Tierra y su dinámica interna, había que prestar atención a los volcanes. Describirlos al menos, una tarea en la que participó el gran Alexander von Humboldt con las ascensiones (no todas culminadas) a volcanes ecuatorianos, en las que iba midiendo temperaturas, presiones atmosféricas y la rarificación del aire; más tarde, en 1805, ya de regreso a Europa, también visitó el Vesubio, que acababa de entrar de nuevo en erupción.

Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XX para disponer de la tectónica de placas y con ella entender la causa y localización, en las fronteras de las placas, de las erupciones volcánicas. Ayudó a los seguidores de Alfred Wegener, el padre de la teoría del desplazamiento de los continentes, el que se descubriese que también existen volcanes en los fondos oceánicos. Un hecho que fue posible gracias al interés que las grandes potencias, con Estados Unidos a la cabeza, mostraron por conocer estos fondos, puesto que los océanos eran otro de los escenarios en los que tenían lugar sus enfrentamientos. La Guerra Fría también tuvo este tipo de consecuencias.