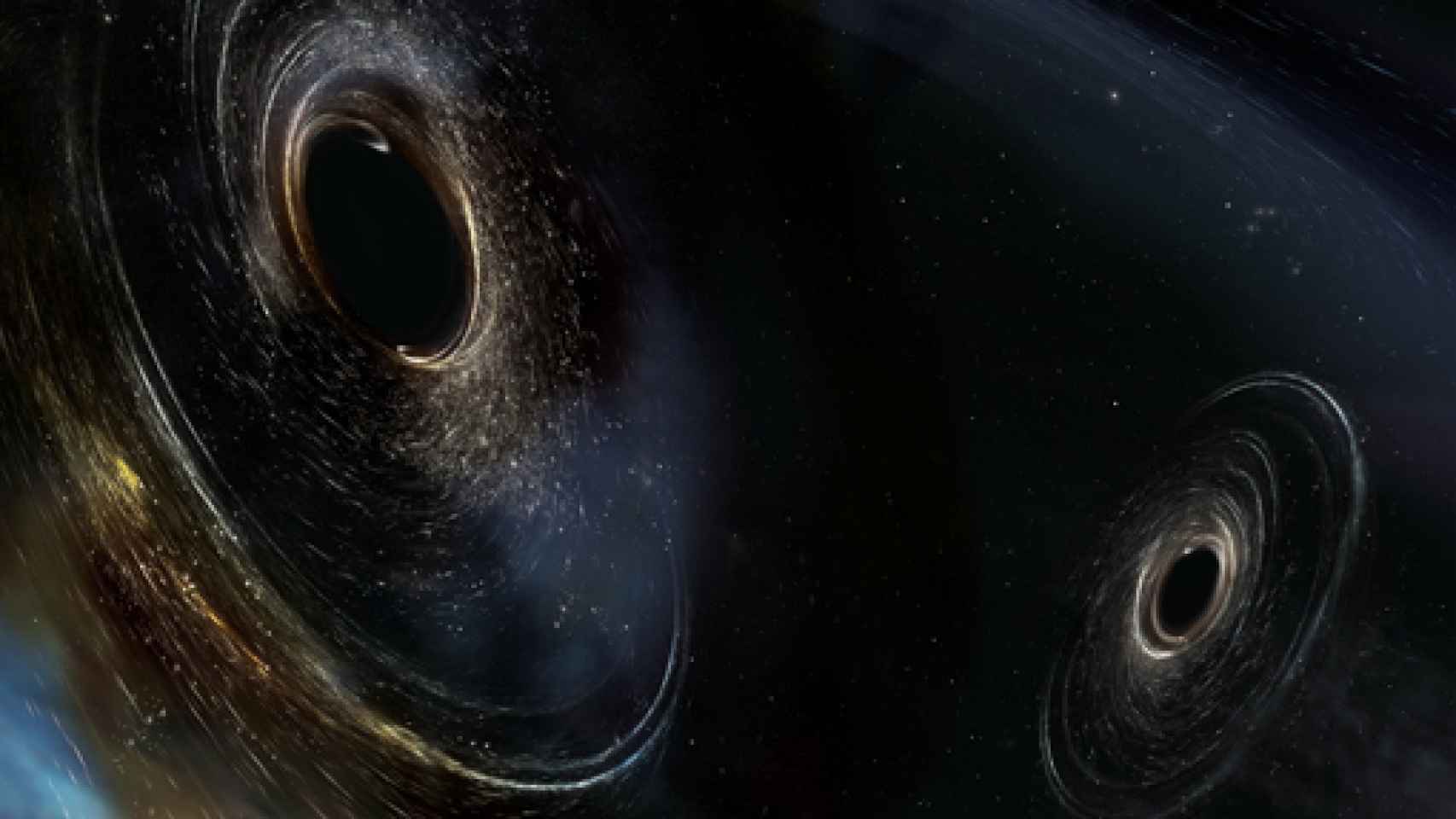

Recreación de dos agujeros negros. Foto: LIGO/NASA

Dediqué mi artículo del 26 de febrero de 2016 a comentar el anuncio que se acababa de realizar de la detección de ondas gravitacionales -procedentes de la fusión de dos agujeros negros- en el complejo observacional LIGO (Observatorios de Interferometría Láser para Ondas Gravitacionales). Pronostiqué entonces que el Premio Nobel de Física lo recibirían pronto Kip Thorne, Rainer Weiss y Stephen Hawking, “el representante y promotor -escribí-- más conspicuo de la física de los agujeros negros, entidades astrofísicas cuya realidad han confirmado las ondas gravitacionales ahora detectadas”.

En 2016 el Premio Nobel de Física no se adjudicó a los artífices de este descubrimiento, sino a David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz, quienes utilizando técnicas procedentes de la topología, una rama de la matemática, consiguieron demostrar que existen estados (“fases”) de la materia antes desconocidos, como, por ejemplo, que la superconductividad y la superfluidez pueden existir en láminas delgadas, algo que se suponía imposible, explicando, asimismo, el mecanismo -una “transición de fase”- que hace que la superconductividad desaparezca a temperaturas elevadas. No es sorprendente que el Premio Nobel de 2016 no fuera para el descubrimiento de LIGO; la dinámica de las decisiones de los jurados que conceden los premios requiere de una serie de procedimientos que implican una cierta lentitud: se reciben propuestas, sobre las que se encargan informes a miembros del comité (en el caso del Premio de Física, pertenecientes a la Real Academia Sueca de Ciencias) que luego son debatidos para tomar la decisión final.

Ha sido este año, 2017, cuando el jurado del Premio Nobel de Física ha reconocido la importancia del descubrimiento de LIGO, adjudicando el premio a Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne, quienes, por cierto, acaban de recibir el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica (esta decisión se tomó con anterioridad a la de la comisión de la Academia sueca). Me equivoqué, pues, en uno de los galardonados: Barish, y no Hawking, lo ha recibido. No tengo nada que objetar a esta distinción, perfectamente razonable dado el importante papel que Barish ha desempeñado en LIGO, del que fue director. Si incluí a Stephen Hawking en mi “quiniela”, no fue porque, como a tantos, me fascine su personalidad y fama (de hecho, aunque le admiro, he sido crítico con las muchas exageraciones que se hacen sobre él, como que es comparable a Albert Einstein), sino porque la radiación gravitacional que LIGO detectó ofrecía una nueva confirmación de la existencia de esos objetos astrofísicos tan sorprendentes como son los agujeros negros.

Conviene recordar que en la década de 1970 muchos científicos especialistas en Relatividad General (la teoría que describe la fuerza gravitacional) pensaban que los agujeros negros no eran sino “fantasmas matemáticos” de algunas soluciones de la teoría einsteiniana que había que descartar; al fin y al cabo, las ecuaciones de una teoría física que describen un dominio de la realidad pueden albergar soluciones que no se dan en la Naturaleza, el caso, por ejemplo, de la cosmología relativista, que incluye múltiples universos posibles. Pero resulta que los agujeros negros sí existen, aunque no comprendamos todavía aspectos tan fundamentales como a donde va a parar la masa que engullen. La primera evidencia en ese sentido llegó en 1971, procedente de observaciones tomadas por instrumentos instalados en un satélite que Estados Unidos puso en órbita el 12 de diciembre de 1970, y que en la actualidad ya se han identificado muchos más, entre otros los existentes en numerosos núcleos de galaxias, incluyendo la nuestra, la Vía Láctea.

Quienes más hicieron por defender que los agujeros negros son consecuencias inevitables de la Relatividad General y que, por consiguiente, debían existir, fueron Roger Penrose, formado inicialmente como matemático puro, y Hawking, en una serie de trabajos publicados en la década de 1960. A ellos se unieron después otros científicos, entre ellos el ya desaparecido John A. Wheeler (por cierto, director de la tesis doctoral de Thorne), que fue quien acuñó el término “agujero negro”. En 1973, en la que se considera su aportación más distinguida, Hawking presentó un trabajo en el que sostenía que los agujeros negros no son tan “negros”, que emiten radiación y que, por tanto, pueden terminar desapareciendo, aunque muy lentamente, algo todavía no comprobado.

Los trabajos teóricos en favor de la existencia de los agujeros negros, y la importancia que estos tienen para entender la evolución posible de las estrellas, bien merecería un Premio Nobel, y ningún científico reúne tantos méritos como Hawking para recibirlo, aunque tampoco sería injusto que lo compartiera con Penrose.

En mi artículo de enero de 2016 dije también que con LIGO se abría una nueva ventana a la exploración del Universo, lo mismo que sucedió a partir de la década de 1950 con la radioastronomía. Hace muy poco se ha comprobado que así es. El pasado 16 de octubre se anunció que el 17 de agosto se había detectado en LIGO la radiación gravitacional procedente del choque de dos estrellas de neutrones de entre 1,17 y 1,60 veces la masa del Sol (una estrella de neutrones es una estrella extremadamente densa y muy pequeña -de un radio del orden de los 10 kilómetros-, asimilable a una especie de núcleo gigante formado únicamente por neutrones unidos por la fuerza de la gravedad). Particularmente interesante es que 1,7 segundos después de que se recibiese la señal en LIGO, el telescopio espacial Fermi de la NASA detectó -otros observatorios lo hicieron más tarde- rayos gamma procedentes de la misma región del espacio en la que se había producido ese choque cósmico. Analizando esa radiación, se ha observado que en la colisión de las dos estrellas se produjeron elementos químicos como oro, plata, platino o uranio, cuyos “lugares de nacimiento” se desconocían hasta el momento.

En definitiva, nos encontramos inmersos en uno de esos fascinantes momentos en los que nuestro conocimiento del Universo se amplía notablemente. Y nada nos es tan querido y atractivo a los humanos como conocer el Universo.