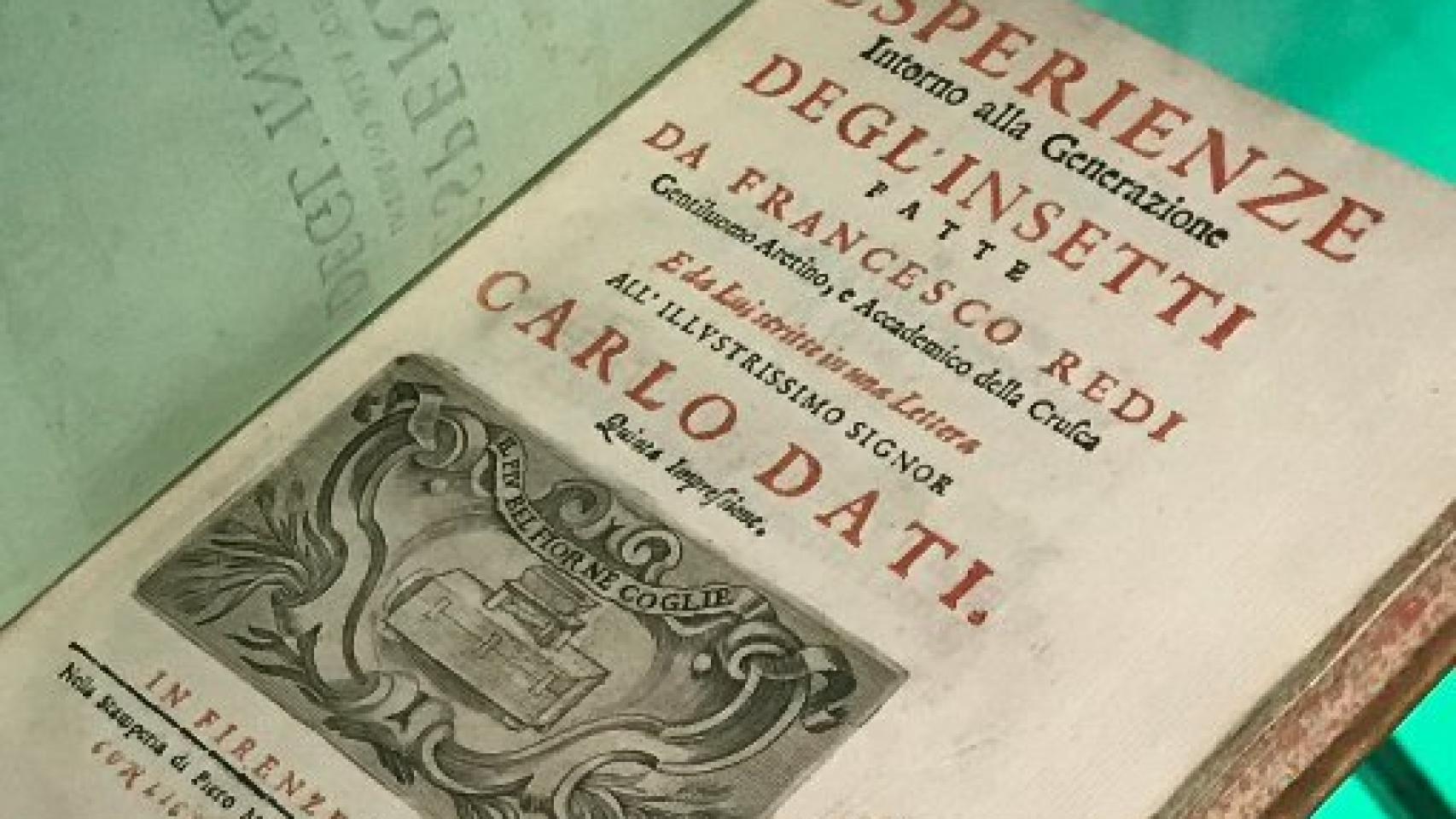

Imagen de la obra cumbre de Francesco Redi expuesta en la Biblioteca Nacional

Me he pasado parte de los dos últimos años preparando una exposición, Cosmos, que se ha inaugurado recientemente en la Biblioteca Nacional. Mi propósito era presentar una visión -mi particular e idiosincrásica visión, claro está- de los logros de la humanidad en el conocimiento del Universo, la Tierra, la Vida y la Tecnología. Como parte de esa visión, junto a objetos de muy diverso tipo, he querido presentar una selección de los libros científicos más importantes que se han escrito a lo largo de la historia. A aquellos con una cierta, no necesariamente extensa, cultura científica no les sorprenderá la mayoría de las obras que he seleccionado, a la cabeza de ellos (para mí) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687), el libro en el que Isaac Newton presentó las tres leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, que más de tres siglos después, continuamos utilizando para la mayoría de las situaciones, aunque las teorías de la relatividad que Albert Einstein produjo en 1905 y 1915 demostrasen que estas leyes newtonianas no son completamente válidas. Por cierto, el ejemplar de la primera edición expuesto ahora en la Biblioteca Nacional es el único que existe (al menos en colecciones públicas) en España; pertenece a la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense y procede de los fondos del antiguo Colegio Imperial de la Compañía de Jesús en Madrid, que estaba ubicado donde actualmente se encuentra el Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidro.

Y junto a los Principia, he seleccionado obras paradigmáticas de, entre otros, Euclides, Hipócrates, Galeno, Copérnico, Vesalio, Kepler, Galileo, Lavoisier, Linneo, Dalton, Lamarck, Faraday, Lyell, Gauss, Humboldt, Maxwell o Darwin (no, ¡ay!, la primera edición, de 1859, de El origen de las especies, de la que, sorprendentemente, parece no existir ningún ejemplar en España, sino la sexta, la definitiva, de 1872). Si echan en falta nombres como Einstein, Bohr, Heisenberg, Gödel, Watson o Crick, tengan en cuenta que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el libro perdió protagonismo en la ciencia frente al artículo; para dar cuenta de este hecho, en Cosmos se presenta una selección de los grandes artículos científicos de siglo XX.

Pero no es de los libros que he mencionado, cuya presencia no es necesario justificar, de lo que quiero tratar hoy aquí, sino de otro ejemplar expuesto: un pequeño, aparentemente modesto, libro de cuya publicación (1668) se cumplen precisamente ahora 350 años. Se titula Esperienze intorno alla generazione degli' insetti (Experimentos sobre la generación de los insectos) y su autor fue el médico y naturalista italiano Francesco Redi (1626-1698), experto en venenos de serpientes (uno de sus intereses fue el estudio de los poderes letales de las víboras y de los medios de los que se habría servido la reina de Egipto, Cleopatra, para suicidarse). Los experimentos que se presentan en este libro de Redi se refieren a las observaciones que realizó con un frasco abierto que contenía pescado putrefacto, y en el que aparecían, al cabo de un tiempo, moscas, mientras que no ocurría lo mismo con un jarro idéntico pero cerrado, de lo que concluía que las moscas no surgían del pescado, sino de huevos depositados allí antes por otras moscas. Sin embargo, sus experimentos no convencieron a muchos, entre otras razones porque los realizó a simple vista o con sencillas lentes de aumento.

En las décadas que siguieron al descubrimiento de Redi, la invención del microscopio permitió observar microorganismos de muy diversos tipos, tarea en la que sobresalió un holandés, Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), junto al pintor Johannes Vermeer protagonista de un magnífico libro recientemente publicado, El ojo del observador (Acantilado 2017), de Laura Snyder. Comerciante de profesión, Leeuwenhoek -uno de cuyos libros, Arcana naturae delecta (Misterios de la naturaleza revelados, 1722), también se expone en Cosmos- se convirtió durante cerca de medio siglo en el mejor constructor de microscopios. Entre sus descubrimientos se hallan la identificación de las bacterias, que observó en sus propios esputos y sarro dental, la forma y tamaño de los glóbulos rojos de la sangre, así como la presencia de seres minúsculos que se movían en una gota de agua.

La cuestión de la generación espontánea de la vida tardaría en resolverse. Lo logró uno de los grandes nombres de la historia de la ciencia, que pese a no ser médico (estudió y se doctoró en Química y Física) figura de forma destacada en los anales de la historia de la Medicina: Louis Pasteur (1822-1895). En el curso de sus investigaciones sobre la fermentación -que dejaron como huella perenne la técnica, y el nombre, de pasteurización- Pasteur puso punto final de manera definitiva a esa cuestión. El lugar en el que con más rotundidad y claridad expresó sus puntos de vista es en un artículo publicado en 1862, “Memoria sobre los corpúsculos organizados que existen en la atmósfera. Examen de la doctrina de las generaciones espontáneas”, en el que presentó los resultados a los que había llegado con experimentos no demasiado diferentes de los de Redi, pero mucho más precisos.

En primer lugar demostró que hay microorganismos que viven en el aire que nos rodea y que pueden contaminar incluso el cultivo más estéril. A continuación mostró que si un caldo de cultivo estéril era introducido en un recipiente sellado al vacío, en el que no podía penetrar el aire, no surgía en él ningún microorganismo. “No, no hay ninguna circunstancia hoy conocida”, manifestaba orgullosamente en una conferencia que pronunció en la Sorbona en 1864, “en la que se pueda afirmar que seres microscópicos hayan venido al mundo sin gérmenes, sin padres semejantes a ellos. Los que lo pretenden han sido juguetes de la ilusión, de experimentos mal hechos, plagados de errores que no han sabido percibir o que no han sabido evitar”. Cómo me hubiera gustado estar allí y escuchar su conferencia.