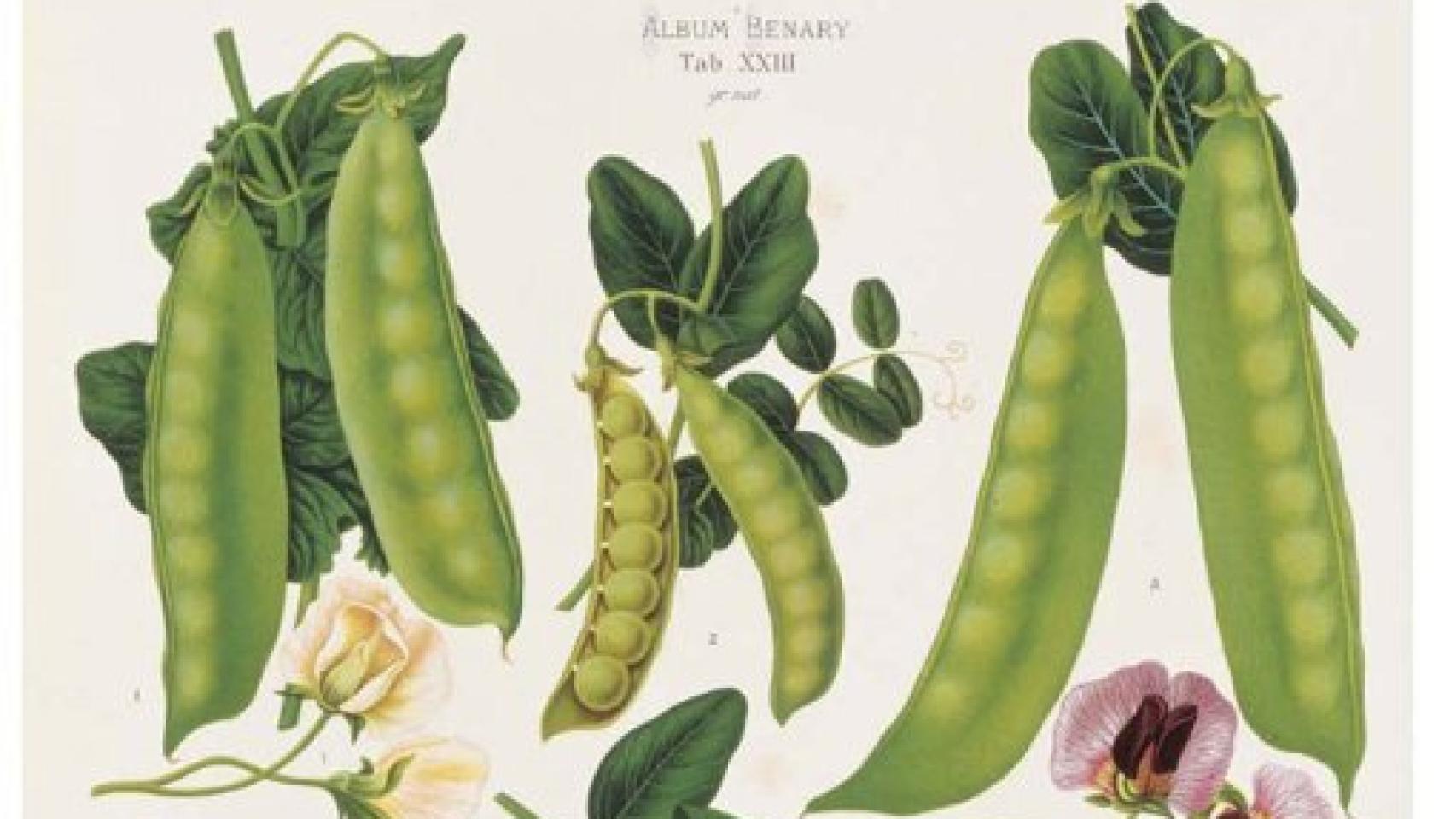

Mendel y la planta del guisante. Imagen de ADN. El secreto de la vida (Taurus), de James Watson

La permanencia de contenidos es algo que en muchas ocasiones va en contra de la evolución de la ciencia. Los hallazgos de Copérnico, Galileo, Newton y Einstein son una buena prueba de ello. Sánchez Ron lo recuerda a raíz de la edición revisada de ADN. El secreto de la vida, de James Watson.

Mientras que otras personas dan preferencia en la reconstrucción del pasado a los acontecimientos socio-políticos, yo prefiero dirigir mi mirada a los avances científicos; más aún, creo que éstos han sido y son "la mano que mece la cuna" de la historia de la humanidad. Pero esa carrera, aparentemente sin final discernible, se ha desarrollado a lo largo de la historia con ritmos muy variados. La idea, por ejemplo, de que la Tierra ocupa el centro del Universo se mantuvo vigente durante más de 2.000 años. No fue hasta 1543 cuando Nicolás Copérnico elaboró una alternativa (el sistema heliocéntrico: el Sol en el centro del Universo) lo suficientemente articulada como para que terminase, no sin dificultades (que se lo pregunten a Galileo), desbancando a la visión geocéntrica. Más de un siglo después, en 1687, Isaac Newton publicó un libro, Principios matemáticos de la filosofía natural, que contenía tres leyes para explicar el movimiento de los cuerpos, más otra para determinar la fuerza gravitacional, con la que produjo la primera gran unificación en la historia de la ciencia: la fuerza responsable de que los cuerpos caigan en la Tierra y la que hace que los planetas del Sistema Solar se comporten como lo hacen, son la misma. Durante 218 años se aceptó la validez de las leyes de la dinámica newtoniana y tuvo que transcurrir otra década más para que la Teoría de la Gravitación Universal contenida en los Principia fuese desbancada. El responsable de tales cambios fue Albert Einstein con sus teorías Especial (1905) y General (1915) de la Relatividad.

Pero este ritmo pausado, cuando no, visto retrospectivamente, desesperadamente lento, se acelera en ocasiones, especialmente cuando aparece una nueva teoría fundamental que permite entender de forma diferente, más satisfactoria, fenómenos o situaciones conocidas y abrir nuevas ventanas al conocimiento de la naturaleza. Es lo que el físico estadounidense, convertido en historiador -y en mucha menor medida, filósofo- de la ciencia, Thomas Kuhn, explicó en 1962 en un libro que todavía se lee con aprovechamiento, La estructura de las revoluciones científicas (Fondo de Cultura Económica): a esas "teorías fundamentales" (como la física de Newton, la química de Lavoisier o la geología de Lyell) las denominó "paradigmas", y defendió que el desarrollo de la ciencia consiste en una secuencia de paradigmas. Mientras uno está vigente, los científicos se esfuerzan por desarrollar todas sus potencialidades, y cuando se dispone de uno nuevo las oportunidades para realizar contribuciones originales aumentan sustancialmente.

Esto ha ocurrido siempre, pero a un ritmo mucho más acelerado a partir del siglo XX, cuando se produjo un crecimiento exponencial del número de profesionales de la ciencia, que hizo que vivieran alrededor del 90 por 100 de los científicos que habían existido en toda la historia anterior. El ejemplo más notorio de ese fenómeno es la física cuántica, que constituyó, junto a la relatividad, una de las dos grandes revoluciones científicas de la primera mitad del siglo XX. Una vez disponible la mecánica cuántica (1925-1926), tuvo lugar una explosión de descubrimientos y explicaciones que contribuyeron decisivamente a configurar un mundo nuevo, social y político (piénsese, sin ir más lejos, en lo que significó la invención, en 1947, del transistor, un hijo de la mecánica cuántica).

Cuando apenas se iniciaba la segunda mitad del pasado siglo, en 1953, James Watson y Francis Crick publicaron un artículo en el que presentaban su célebre modelo de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico (ADN), la molécula de la herencia. Ese artículo constituyó la señal de partida de la tercera revolución científica de ese siglo -la revolución del ADN-, que aún está lejos de agotarse. Vivimos actualmente inmersos en una revolución científica que tiene su epicentro en las ciencias biomédicas, en general, y en la biología molecular, en particular. Y las novedades se suceden constantemente, novedades, además, muchas de las cuales poseen implicaciones evidentes sobre lo que los humanos más valoramos, nuestra salud y la de nuestra descendencia. Hace unos días la editorial Taurus ha publicado una nueva edición de un libro que ejemplifica perfectamente el ritmo acelerado que está experimentando la biología molecular: ADN. El secreto de la vida, de James Watson. Leí la primera edición (2003) y escribí entonces: "No conozco ningún texto que trate con tanta claridad y rigor tantos apartados del mundo del ADN, desde los comienzos de la genética como ciencia hasta la relevancia de nuestros conocimientos biológico-moleculares para la sempiterna discusión sobre la importancia de la herencia frente al medio en el que nos desarrollamos como seres vivos, pasando por otros como cuáles son las técnicas básicas para estudiar el código genético, las relaciones existentes entre la ciencia del ADN y la industria farmacéutica, o cómo se pueden utilizar los conocimientos biomoleculares para el análisis de las huellas genéticas y para desentrañar la historia de nuestra especie". Quince años después, continúo pensando lo mismo, pero lo que quiero señalar ahora es que la publicación de esta nueva edición ha sido en realidad una necesidad: en los tres lustros que separan las dos ediciones, las ciencias biológico-moleculares han experimentado tantos cambios que ha sido preciso revisar todo el contenido de este espléndido libro, añadiendo además dos nuevos capítulos, uno dedicado a la "Genómica personal" y otro a "El cáncer, ¿una guerra sin final?".

Con frecuencia, muchas veces para consolarnos en situaciones de penuria, decimos que "el futuro está abierto". Es cierto, pero seguramente nunca lo está tanto como en la ciencia.