A veces parece como si mucho de lo que nos rodea armonizase el paso y, si somos lo suficientemente conscientes, no podemos evitar (no deberíamos, desde luego) pensar que semejante concordancia quiere decir algo. Esto es lo que me ha ocurrido recientemente. Acabo de leer el último libro de mi admirado Jared Diamond, Crisis (Debate, 2019), y estoy embarcado en el que le precedió –mucho más voluminoso–, Colapso, que no leí en su momento, cosa que aprovecho para hacer ahora con la reedición que Debate acaba de publicar, a la vez que también reedita el viejo, pero en mi opinión maravilloso, Armas, gérmenes y acero. Una trilogía fantástica.

Pues bien, en Colapso, Diamond explica que la humanidad se enfrenta en la actualidad a doce graves problemas medioambientales: “Los procesos”, escribe, “a través de los cuales las sociedades del pasado se han debilitado a sí mismas porque han deteriorado su medio ambiente se hallan en ocho categorías, cuya importancia relativa difiere de un caso a otro: deforestación y destrucción del hábitat del suelo (erosión, salinización y pérdida de la fertilidad del suelo), problemas de gestión del agua, abuso de la caza, pesca excesiva, consecuencias de la introducción de nuevas especies sobre las especies autóctonas, crecimiento de la población humana y aumento del impacto per cápita de las personas”. Y enseguida se refiere a otros cuatro, más nuevos: “El cambio climático producido por el ser humano, la concentración de productos químicos tóxicos en el medio ambiente, la escasez de fuentes de energía y el agotamiento de la capacidad fotosintética de la tierra por parte del ser humano”. No les cansaré reflexionando acerca de estos doce problemas, creo que suficientemente conocidos, pero sí sobre lo que añade a continuación: “Mucho más probable que un escenario catastrófico en el que se produjera la extinción de la humanidad o un colapso apocalíptico de la civilización industrial sería simplemente un futuro con niveles de vida significativamente más bajos, con riesgos crónicos más altos y con la destrucción de lo que hoy día consideramos algunos de nuestros valores esenciales. Semejante colapso podría adoptar formas diversas, como la propagación de enfermedades a escala mundial o las guerras desencadenadas en última instancia por la escasez de recursos ambientales”.

"Mucho más probable que un escenario apocalíptico sería un futuro con niveles de vida más bajos". J. Diamond

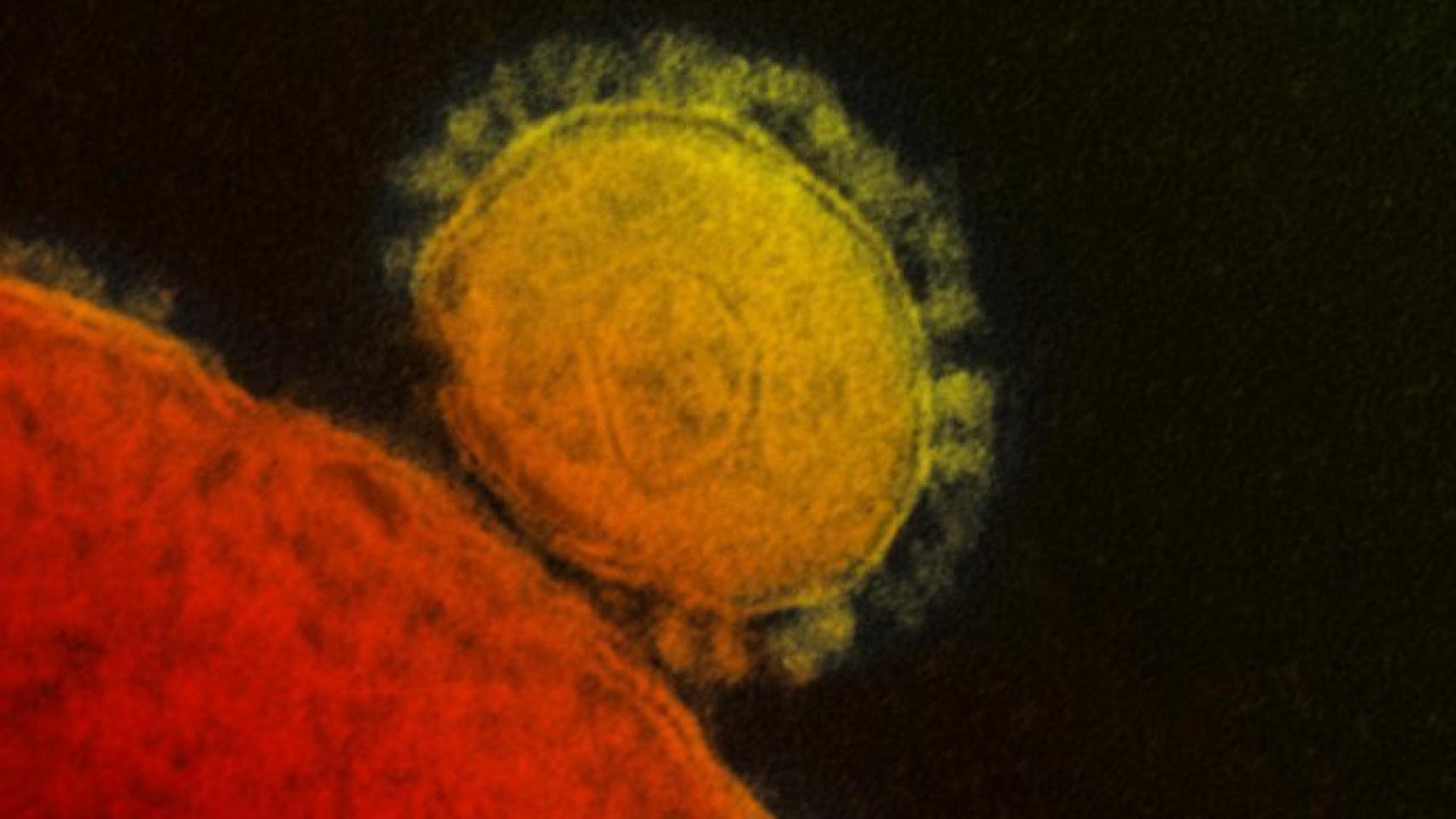

De guerras desencadenadas para acceder a recursos naturales sabemos bastante, especialmente relacionadas con las fuentes de petróleo árabes, pero lo que cobra actualidad ahora es la epidemia producida en China por un coronavirus que, cuando escribo estas líneas, está expandiéndose ya por todo el mundo. Los coronavirus son una de las variedades de virus que viven en animales pero que pueden transmitirse a los humanos, a veces por una mutación, produciendo desde resfriados de variada intensidad a graves neumonías. Su forma es redondeada y su superficie está bordeada por proteínas dispuestas a modo de púas, lo que les da apariencia de una corona. El actual no es la primera aparición de un coronavirus causante de una seria afección respiratoria. En 2003, por ejemplo, apareció en el sureste asiático uno que produjo una seria infección del tracto respiratorio, ocasionando una epidemia denominada del síndrome respiratorio agudo grave (SARS según sus siglas en inglés). Entre aquel año y el siguiente, el SARS causó la muerte a casi el 10 por ciento de las 8.096 personas de 29 países que lo padecieron. Según la Organización Mundial de la Salud, 774 personas.

Seguramente –o eso esperamos– este nuevo coronavirus no producirá la catástrofe mundial que augura Diamond, aunque podría suceder en algún otro momento. El mayor peligro es que se difunda empujado por la globalización de los transportes, pero al contrario que en épocas lejanas –el caso de la pandemia de gripe de 1918 (inapropiadamente llamada, pues no se originó en España, “gripe española”), que mató en un solo año entre 40 y 100 millones de personas– se pueden tomar algunas medidas en un intento de limitar su propagación; China lo está haciendo de manera radical; ¿sería posible aislar ciudades enteras en otros países? También se está intentando encontrar rápidamente una vacuna. Sin embargo, nada de esto impide que pueda surgir un nuevo virus de cualquier otro tipo que sea terriblemente mortal.

Prácticamente al mismo tiempo que surgía esta epidemia, la revista estadounidense Bulletin of the Atomic Scientists anunciaba que su famoso reloj de portada, el denominado Doomsday Clock (“Reloj del Apocalipsis”), del que ya traté en dos artículos de marzo de 2017 (El reloj del apocalipsis y Nuevos tiempos para el Reloj del Apocalipsis), se ha acercado a solo 100 segundos de la hora fatal de la medianoche, a la que se asocia un momento de destrucción total de la humanidad. Nunca antes había estado tan cerca del “final”. La anterior “puesta en hora” se produjo en enero de 2017 y entonces el reloj distaba 2,5 minutos de la medianoche. (La primera vez que apareció el reloj, en junio de 1947, la aguja del minutero estaba situada a 7 minutos de las 12). Evidentemente, se trata de una estimación-valoración, pero realizada por un grupo de personas particularmente bien informadas. Las razones de este adelantamiento horario no provienen de epidemias como la de China, sino de la combinación de un par de antiguos y bien conocidos problemas: la posibilidad de una guerra nuclear y el cambio climático, con cibermanipulaciones de información que socaven la habilidad de la sociedad para responder. “La situación de la seguridad internacional”, han manifestado los responsables de la revista, “es terrible, no solamente porque estas amenazas existen, sino porque los líderes mundiales han permitido que se haya erosionado la infraestructura política internacional para tratarlos”.

Si se piensa un poco, solo un poco, en las anteriores amenazas, se concluirá que tanto para comprenderlas como para combatirlas es imprescindible la ciencia, aunque ni siquiera es seguro que con su ayuda se puedan solucionar crisis tan agudas. Pero el gran problema, el sempiterno problema, es el “factor humano”.