En un ensayo autobiográfico incluido en Ermitaño en París (Siruela, 2004), Ítalo Calvino (1923-1985) se refirió a su familia en los términos siguientes: “Soy hijo de científicos. Mi padre era agrónomo, mi madre botánica y ambos profesores universitarios. Entre mis familiares los estudios científicos eran los únicos honorables; un tío materno era químico, profesor universitario y casado con una química (es más, tuve dos tíos químicos casados con dos tías químicas); mi hermano es geólogo y profesor universitario. Yo soy la oveja negra, el único literato de la familia”. El único literato, la oveja negra de una familia en la que abundaban los científicos, decía. Seguramente mi amado autor de El barón rampante y El vizconde demediado no pensaba que haber sido educado para ser científico, o incluso haberlo sido, imposibilitaba poder convertirse en un buen escritor, pero tal vez haya quienes lo piensen.

Para erradicar tal idea existen ejemplos notables. Aldous Huxley tal vez podría haber dicho algo parecido a lo que expresó Calvino, ya que –lo recordé alguna vez en estas páginas– formaba parte de una familia en la que existieron científicos eminentes. El primero, su abuelo, Thomas Henry Huxley, célebre biólogo evolutivo y paleontólogo, el mejor defensor de la teoría de la evolución las especies de Darwin. Su hermano Julian y su hermanastro Andrew –éste Premio Nobel de Medicina en 1963– fueron biólogos distinguidos. La familia Huxley muestra que la buena escritura puede vivir en hogares muy diferentes: Thomas Henry fue un fenomenal expositor; el padre de Aldous, Leonard, tuvo como profesión el ensayo y la edición; Julian fue, además de biólogo evolutivo, un magnífico divulgador científico. Como biólogo, Julian defendió la eugenesia, esto es, la idea de que es posible, y recomendable, mejorar la naturaleza genético-biológica de los humanos aplicando métodos de selección. No es imposible que El mundo feliz (1932) de Aldous, con su distópica visión de una humanidad organizada en castas dotadas de muy diferentes derechos y orígenes, deba algo a las ideas de su hermano.

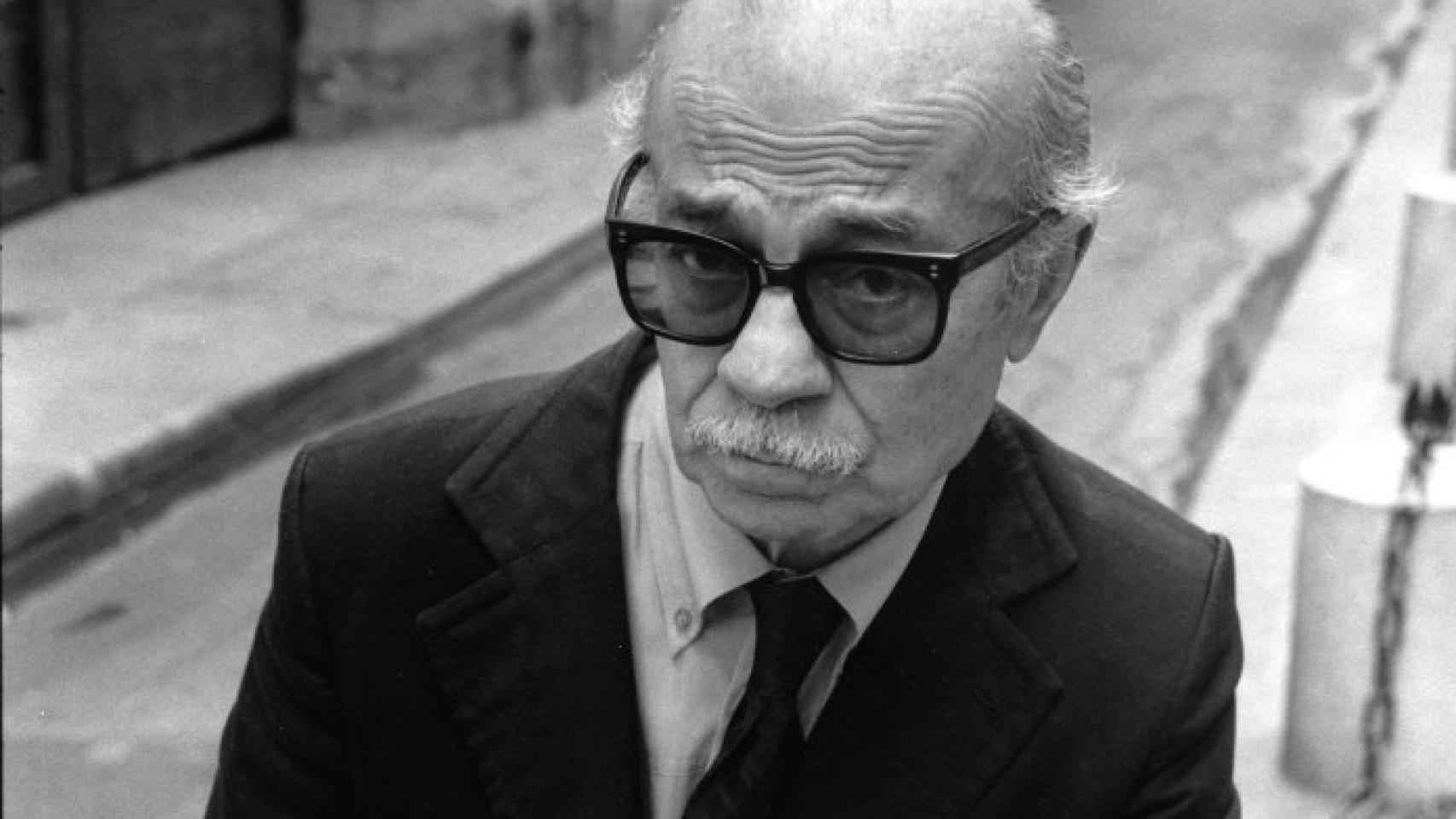

No dudo que Sabato, doctor en Ciencias Físicas, amó la ciencia pero la idea que tenía de ella encajaba mal con el fondo de su alma

Pero hoy quiero recordar otro ejemplo, uno que idiomáticamente nos es más cercano a los hispanohablantes: Ernesto Sabato (1911-2011), Premio Cervantes en 1984. Buen ejemplo es ciertamente este argentino, que por solo unos meses no llegó a centenario, pues no solo se doctoró en Ciencias Físico-Matemáticas sino que durante años ejerció, con cierta distinción, de investigador en Física. En su libro más personal, Antes del fin (Seix Barral, 1998), dejó algunas claves de su “tránsito” de la física a la literatura: “Arrastrado por el olor de la trementina”, escribió allí, “mi espíritu regresa a aquel tiempo en que viví tensionado entre el universo abstracto de la ciencia y la necesidad de volver al mundo turbio y carnal al cual pertenece el hombre concreto”. Fue en París, mientras trabajaba en el Laboratorio Curie, gracias a una beca argentina, cuando se manifestaron “antiguas fuerzas, que en algún oscuro recinto, preparaban la alquimia que me alejaría para siempre del incontaminado reino de la ciencia. Mientras los creyentes, en la solemnidad de los templos musitaban sus oraciones, ratas hambrientas devoraban ansiosamente los pilares, derribando la catedral de teoremas. Había dado comienzo la crisis que me alejaría de la ciencia”. “Muchos”, explicaba después, “con perplejidad, me han preguntado cómo es posible que habiendo hecho el doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas, me haya ocupado luego de cosas tan dispares como las novelas con ficciones demenciales como el Informe sobre ciegos, y, finalmente, esos cuadros terribles que me surgen del inconsciente”. La pregunta es razonable, pero a nadie le debería extrañar la respuesta, la de que “el ser humano es esencialmente contradictorio”, y que hay momentos en la vida en que es necesario mutar, reinventarse a sí mismo, al menos si se desea vivir una vida que merezca la pena, que no sea en el fondo una mentira, aunque nadie, salvo el interesado, sepa que lo es. “Hice ese tránsito, como un puente que se extendiera entre dos colosales montañas, por momentos mareado y sin saber lo que estaba haciendo, y en otros, en cambio, con el gozo irrefrenable que acompaña al nacimiento de toda gran pasión”.

En el caso de Sabato, su biografía política, su sentido de compromiso social que se manifestó en numerosas ocasiones, hacía aventurar que tomaría el camino que finalmente tomó. No dudo que amó la ciencia, pero la idea que tenía de ella encajaba mal con el fondo de su alma. En uno de los pequeños capítulos de su libro de ensayos, Uno y el universo (Seix Barral, 2003), escribió: “El poder de la ciencia se adquiere gracias a una especie de pacto con el diablo: a costa de una progresiva evanescencia del mundo cotidiano. Llega a ser monarca, pero, cuando lo logra, su reino es apenas un reino de fantasmas”. Y él no quería vivir entre fantasmas –aunque los hubo en sus novelas– sino entre seres de carne y hueso. Vivir en el mundo real, “turbio y carnal”. Sabato tomó la decisión de abandonar la ciencia a comienzos de la década de 1940. Y recibió durísimas críticas –¿se sorprenderá alguien?– de los científicos argentinos más destacados. Bernardo Houssay, el gran Premio Nobel de Medicina, le retiró el saludo “para siempre”. “El doctor Gaviola, entonces director del Observatorio de Córdoba, que tanto me había querido, dijo: Sabato abandona la ciencia por el charlatanismo”.

Nosotros, los lectores de su obra, de libros como El túnel, Sobre héroes y tumbas o Abaddón el exterminador, no lamentamos su decisión. Habría sido un buen científico, contribuido a que la situación de la ciencia en Argentina mejorase, pero todo indica que como Físico estaba lejos de la creatividad que alcanzó en la literatura. Y lo que realmente importa, no lo olvidemos, es la creatividad. Los “laborantes” en la ciencia son imprescindibles –benditos sean–, pero sustituibles.