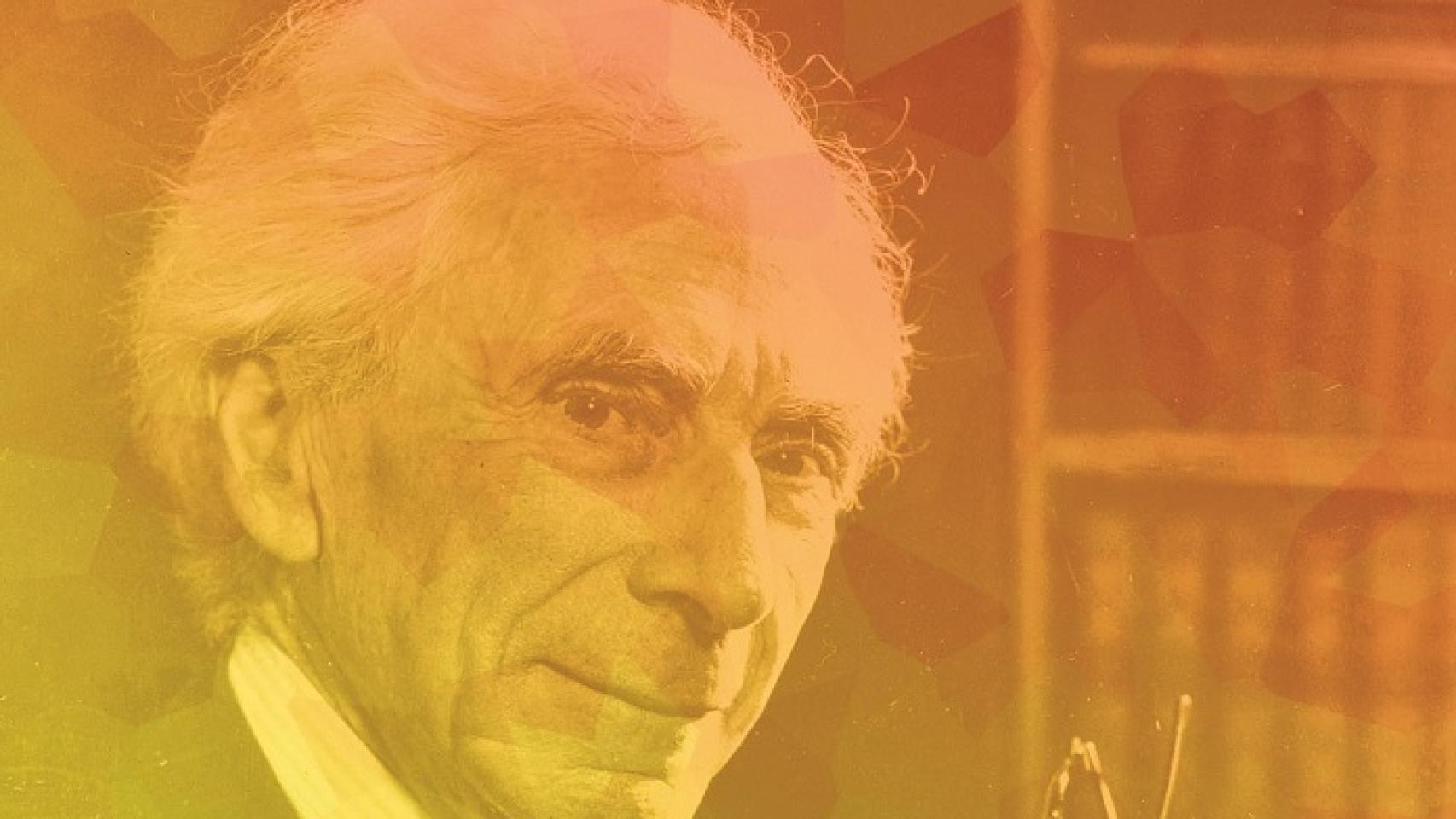

Para mi generación Bertrand Russell (1872-1970) fue un icono, una persona que dejó una huella profunda en varias ramas de la filosofía –en la lógica matemática especialmente–, pero que también se ocupó de otras disciplinas, como la teoría política, la sociología o la religión. En el 'Prólogo' que abre su Autobiografía (Edhasa, 2010) resumió las guías que habían dirigido su vida con unas frases inolvidables: “Tres pasiones, simples pero irresistiblemente fuertes, han gobernado mi vida: el ansia de amor, la búsqueda de conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. Estas pasiones me han llevado, como grandes vendavales, de aquí para allá, por un caprichoso camino, a través de un profundo océano de angustia, llegando al mismo borde de la desesperación".

Efectivamente, su vida se asemejó a un gran vendaval pues, como en la antigua máxima, “nada de lo humano le fue ajeno”. Como científico-filósofo su gran momento, el más ambicioso, se encuentra en la obra que escribió junto a otro filósofo-matemático, Alfred North Whitehead, Principia Mathematica (3 vols. 1910-1913), en la que buscaban demostrar que toda la matemática pura trabaja únicamente con conceptos que pueden definirse en función de un pequeño número de aserciones lógicas fundamentales, y que todas sus proposiciones se pueden deducir en base a ellas y a un número también reducido de principios lógicos fundamentales. Desgraciadamente, no lo consiguieron, como demostraron desarrollos posteriores.

En este fracaso, en tamaña decepción, probablemente se encuentra una de las claves de lo que hizo y pretendió después: aunque no abandonó completamente la filosofía, el filósofo-matemático se convirtió en un crítico y activista sociopolítico y con frecuencia en un divulgador. De su magnífica pluma salieron obras como El ABC dela relatividad (1925), Por qué no soy un cristiano (1927), Matrimonio y moral (1929) o Historia de la filosofía occidental (1945). Su estilo literario era lo suficientemente elegante, y su prestigio social tanto, que recibió en 1950 el Premio Nobel de Literatura, “en reconocimiento a sus variados y significativos escritos en los que defiende ideales humanitarios y la libertad de pensamiento”.

La filosofía que me interesa es la que estudia los "valores", la que reflexiona sobre cómo liberarlos de la economía y la política

Pero si he elegido recordar a Russell no es tanto por honrar su memoria, algo que merecería, sino por reflexionar acerca del papel que desempeña hoy la filosofía. Me ha incitado a semejante reflexión un libro del catedrático emérito de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca, uno de los “históricos” de la filosofía española, Miguel Ángel Quintanilla, que acaba de publicar la editorial Trotta: Filosofía ciudadana. Se trata de una colección de pequeños ensayos que, en palabras de su autor –que, recordemos, fue senador por el PSOE y secretario de Estado de Universidades e Investigación– “son solo estímulos para pensar, inspirados en la tradición de la filosofía, en la experiencia política, en el respeto a la ciencia y en el afán de dominar la innovación tecnológica, la única palanca que tenemos para recuperar el control de nuestras vidas y del universo en que nos ha tocado vivir.

Entiendo bien y comparto lo que Quintanilla ha pretendido en su libro. Mi experiencia de físico teórico y de historiador me indica que hace tiempo que los filósofos no son los más indicados para abordar problemas filosóficos que tienen que ver con la ciencia. Alguien, ya no recuerdo quién, escribió hace tiempo: “No es que ya no existan filósofos, es que estos se llaman Einstein, Bohr, Heisenberg”. Quien dijo esto estaba pensando en preguntas filosóficas de tipo de “¿qué son entidades como el espacio, el tiempo, la causalidad?”; pero es evidente que la física no acapara las cuestiones de índole filosófica que pueden abordar los científicos. ¿Quiere decir esto que la filosofía no es necesaria? En absoluto. Para mí –lo sé, es una definición parcial– la filosofía es hoy, sobre todo, una manera de reflexionar sobre la realidad, sobre toda ella, en formas que son difícilmente accesibles para las ciencias; una manera de reflexionar y de hacerse preguntas, ya que tal vez lo más interesante de la filosofía son las preguntas que formula, no las respuestas que ofrece.

La filosofía que más me interesa en la actualidad es la que presta atención a los “valores”, la que reflexiona sobre cómo liberarlos del secuestro en el que, en alguna medida, se encuentran a manos de la sociología, la economía, la política y la globalización. Y en este punto disciplinas como la física o la lógica matemática dejan de tener el protagonismo que durante buena parte tuvieron para la filosofía. Otros dominios científicos son los que necesitan más de la reflexión filosófica. A su cabeza, las ciencias biomédicas-biológicas y la tecnología. En un mundo que, como consecuencia del desarrollo tecnocientífico, cambia a velocidad de vértigo, es muy importante plantearse desde perspectivas más amplias que las de si se puede o no hacer algo, cuestiones del tipo de qué es, o debe ser, la vida, la humana pero también la de otras especies, o incluso, la posibilidad derivada de la aparición del ADN recombinante, de “otros tipos de vida”.

Completado el Proyecto Genoma Humano y estando en sus comienzos el Proyecto Cerebro Humano, y teniendo como base imprescindible la evolución darwiniana, que muy pronto dejará su protagonismo a una evolución dictada por la tecnociencia, necesitamos entendernos tanto en términos evolutivos como psicológicos si queremos planificar un futuro más racional. Parece obvio que será necesario establecer códigos legales que determinen lo que se pueda o no se pueda hacer, pero todo código legal depende de las ideas que se tengan del “bien” y el “mal”, de lo que es “justo” y lo que es “injusto”, ideas que, a su vez, están impregnadas de los valores que aceptamos. Y si esto era así hasta hace prácticamente nada, ¿cuánto más serán necesarias este tipo de reflexiones en el mundo post-Covid-19?