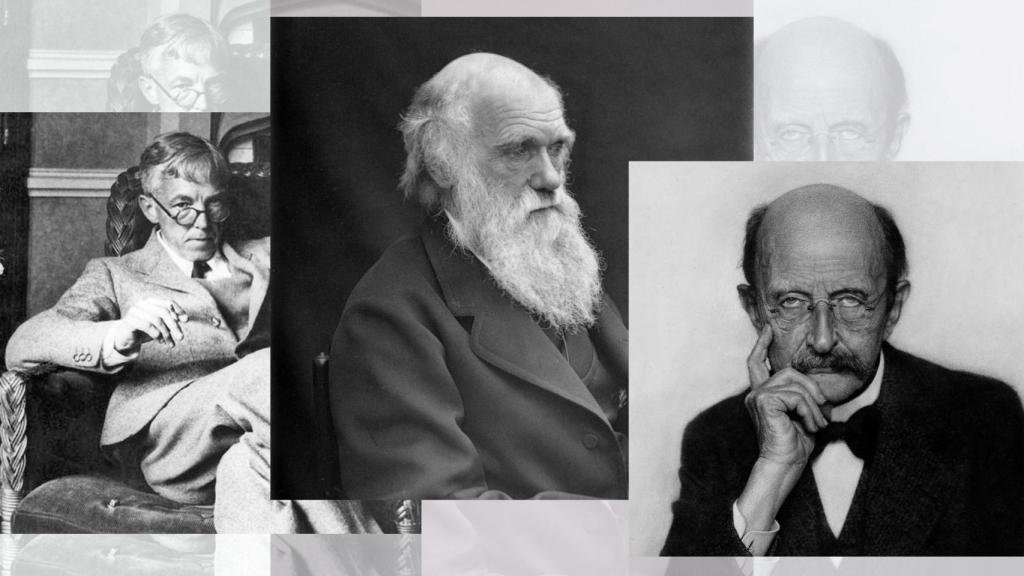

De Izquierda a derecha, G. H. Hardy, Charles Darwin y Max Planck.

Científicos en el ocaso de la creatividad

Las revoluciones, también en el campo de la ciencia, parecen venir irremediablemente de la mano de la juventud, aunque hay excepciones.

Escribo cuando el verano está dando sus últimos compases. Cada día el sol se oculta antes, los árboles caducifolios, o de hoja caduca, los tilos, álamos blancos, nogales, van haciendo honor a su naturaleza alfombrando el terreno. Las hormigas, que tanta lata me dan, ya se están recogiendo en sus hormigueros subterráneos. Las cigüeñas hace tiempo que emigraron, abandonando sus siempre elevados hogares. Hace semanas que no escucho su martilleante pero hermoso crotoreo.

Si existiera la reencarnación, yo querría convertirme en cigüeña, otear el deslumbrante horizonte amarillo castellano desde la torre de una iglesia de algún pueblo casi olvidado y luego emprender un viaje a tierras lejanas.

Estos ciclos estacionales, el cambio de contrastes e intensidades de colores, los ocasos que sufren tantas especies vegetales, me han llevado a recordar otro tipo de ocaso, el que se produce en la creatividad de los científicos.

Mi admirado matemático G. H. Hardy se refirió a ese, para la inmensa mayoría inevitable, fenómeno en su conmovedor libro Apología de un matemático (Capitán Swing, 2017): "Para un matemático profesional escribir sobre matemáticas resulta ser toda una experiencia melancólica. La función de un matemático es hacer algo, demostrar nuevos teoremas, realizar alguna contribución a las matemáticas y no hablar sobre lo que él u otros matemáticos han hecho. Los estadistas desprecian a los publicistas, los pintores a los críticos de arte y los fisiólogos, los físicos o los matemáticos suelen albergar sentimientos parecidos. No hay desprecio más profundo, o de forma más general más justificable, que aquel que sienten los hombres que crean hacia los hombres que explican cómo aquellos crean".

Hardy era demasiado duro, sobre todo consigo mismo, porque estaba escribiendo un libro sobre las matemáticas, en lugar de crear nueva matemática; cuando publicó su libro, en 1940, tenía 63 años.

Dejando de lado la crítica que hacía Hardy, tan exagerada como falta de perspectiva, a quienes escribían sobre una materia en lugar de enriquecerla directamente -la historia, de la disciplina que sea, por supuesto que no puede competir en importancia con la disciplina en cuestión, pero enseña mucho-, en cualquier caso, es un hecho que conoce pocas excepciones el que el paso de los años, la edad, disminuye, si no elimina completamente, como le sucedió a Hardy, la característica más distintiva de la ciencia: la de crear nuevas ideas, teorías, formas de explicar la realidad, antes inimaginadas.

Albert Einstein tenía 26 años cuando creó la teoría de la relatividad especial, y contribuyó como ningún otro en aquel momento, 1905, a que la cuantización desvelada por Max Planck -en la que el propio Planck no creía cuando, forzado, la introdujo en 1900 (años más tarde se refirió a ella como "un acto de desesperación")- iniciara realmente el camino que conduciría en 1925 a la formulación de la mecánica cuántica, una teoría que ha cambiado el mundo, obra de un joven de 24 años, Werner Heisenberg.

Y un año más joven era Paul Dirac, quien, también en 1925, desarrolló otra forma de mecánica cuántica. Se puede argumentar, y es cierto, que el creador, en 1926, de una nueva versión de mecánica cuántica, Erwin Schrödinger, era catorce años mayor que Heisenberg, pero la regla de la "gran creatividad en ciencia" también tiene sus excepciones, y aun así la versión de Schrödinger, a la postre la más fecunda, resultaba ser más afín a la física establecida, razón por la que fue mejor recibida por los por entonces más apegados al mundo de la realidad clásica, como Planck y Einstein.

El caso de Einstein, "el personaje del siglo XX", como lo calificó la revista Time en su último número de 1999, es ilustrativo del descenso de la creatividad.

Aunque realizó algunas aportaciones notables -por ejemplo, el artículo de 1935 con Podolsky y Rosen sobre fundamentos de la mecánica cuántica, o uno de 1938 junto a Infeld y Hoffmann, introduciendo una poderosa técnica para resolver de manera aproximada las ecuaciones de movimiento de la relatividad general-, a partir de la década de 1920 su investigación se centró en la búsqueda de una "teoría del campo unificado" que restaurara la falta de causalidad, y la noción clásica de "realidad" que había rebatido la física cuántica.

Se puede pensar que se trataba de un programa de investigación científica aceptable en principio aunque arriesgado, pero en realidad terminó siendo difícil de mantener porque se basaba en recurrir únicamente a las fuerzas electromagnética y gravitacional, cuando a partir de 1932 ya se hizo evidente que existían otros dos tipos de fuerzas, la fuerte y la débil.

Semejante comportamiento recuerda a una sentencia de Max Planck: "Una nueva teoría científica no triunfa porque convenza a sus oponentes, sino porque estos, mayores, se mueren antes".

"El envejecimiento puede tomar muchas formas, algunas devastadoras,

y los científicos no se libran de ello"

En la matemática, probablemente la disciplina más propicia para romper barreras de pensamiento tradicional, Niels Hendrik Abel dejó su nombre grabado en la historia de las matemáticas, pese a haber fallecido cuando sólo contaba 27 años. Y aún más notorio es el caso de Évariste Galois, víctima de un absurdo duelo que acometió con 20 años.

El envejecimiento puede tomar muchas formas, algunas devastadoras, y los científicos no se libran de ello. Charles Darwin conservó la energía y la lucidez suficiente como para publicar en 1881, el año anterior a su muerte (con 73 años), un interesante e innovador libro, La formación del manto vegetal por la acción de las lombrices.

Más dolorosa fue la decadencia de Santiago Ramón y Cajal, que pertenece al mismo club de "grandes de la ciencia" que Darwin, Newton, Lavoisier o Einstein. Sumido en el espíritu de devastación que le embargaba por su mala salud asociada a la vejez, Cajal escribió un libro que, en última instancia, no es sino la postrera continuación de sus Recuerdos, titulado El mundo visto a los ochenta años (Impresiones de un arterioesclerótico), publicado el mismo año en que falleció, en 1934.

En él anotó, con un pensamiento no muy diferente del de la anterior sentencia de Planck: "A los setenta y cinco años, y mayormente a los ochenta, las conversiones son imposibles; el cerebro ha cristalizado definitivamente en una estructura y una ideología invariables". Tenía 82 años.