Estoy seguro de que fue un momento muy feliz para Carlos Saura, quizá de los más felices en su carrera, porque así me lo hizo saber. El día que inauguramos la retrospectiva La espiral sauriana en el cine Doré de Filmoteca Española. Fue en marzo de 2018 y, por primera vez en España, su obra cinematográfica al completo (incluso cortos de la Escuela de Cine y el documental que realizó para las Olimpiadas de Barcelona) iban a poder disfrutarse en pantalla grande, a lo largo de dos meses.

Aún me sorprende la cantidad de estudiantes y espectadores jóvenes que acudieron a las salas del Doré para descubrir su cine. Y además proyectado en 35mm, que era muy importante para Saura. Aunque a él no parecía sorprenderle ya casi nada, a sus 86 años de edad por entonces. En el coloquio posterior a Cría cuervos (1976), el entusiasmo de los espectadores, sobre todo los que vieron por primera vez esa obra maestra de nuestro cine, médula fílmica de la Transición, se atrapaba con las manos en el ambiente de la sala.

Saura no quería dar consejos, no se autoproclamaba maestro de nada, su humildad le definía. Junto a su infatigable energía —no quería parar, estaba con proyectos en México, en Francia, en España…—, siempre admiré mucho en él esa cualidad, la de quitarse importancia ante cualquier atisbo de elogio o de admiración o incluso de pleitesía. Fue así desde la primera vez que le entrevisté, y eso fue en el siglo pasado. Daba un manotazo en el aire y con su socarronería aragonesa musitaba: "Calla, calla, que no es para tanto".

El cineasta Carlos Saura, en uno de los ciclos de la Filmoteca.

Dejó en mis manos la organización de la retrospectiva, a la que acudió el mismísimo Vittorio Storaro cuando le invitamos, feliz de reencontrase con su viejo amigo, el director de fotografía con el que más cerca se había sentido creativamente, desde que arrancaran su colaboración en Flamenco (1995) hasta Io, Don Giovanni (2009), pasando por Tango (1998) o la insuperable Goya en Burdeos (1999).

El tándem creativo que formó el aragonés con el italiano ha creado una de las páginas más hermosas y perdurables de nuestra historia del cine. Sí hay algo en todo caso que me puso casi como condición para la retrospectiva; aunque apenas lo sugirió era evidente que le hacía más ilusión que la posibilidad de recorrer todo su cine, siete décadas consecutivas de actividad imparable y fecunda, a razón a veces de dos largometrajes por año. Quería que su obra fotográfica quedara también reflejada de algún modo. Fue entonces que montamos una pequeña exposición, titulada Fotosaurios de cine.

[Las 15 películas imprescindibles de Carlos Saura, un artista total]

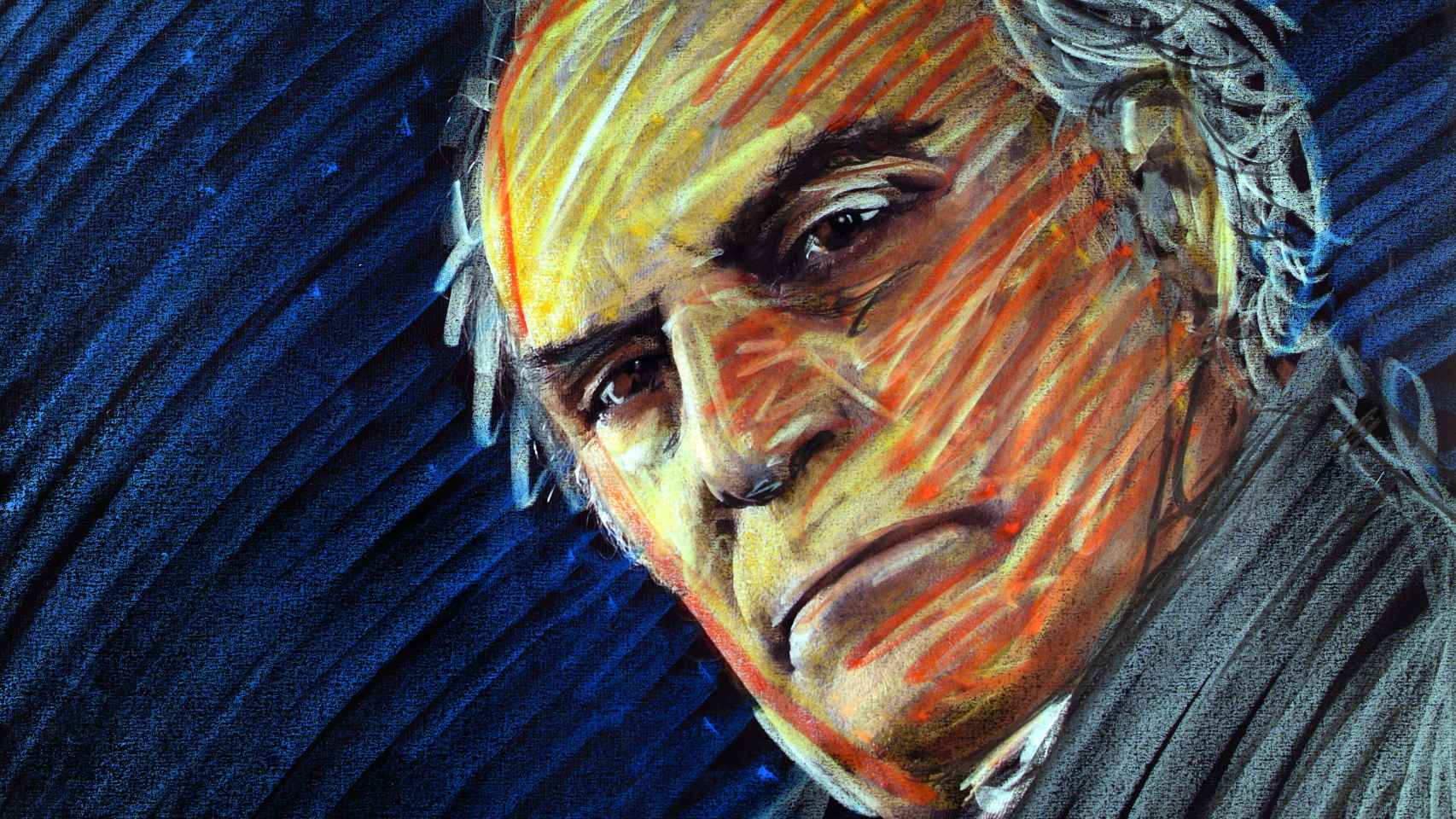

En ella se propuso "tender un puente entre la fotografía y la pintura". Verdadero laberinto de espejos, en los últimos quince años se había dedicado con sentido lúdico a intervenir en su obra fotográfica con trazos pictóricos, dibujando y pintando sobre ampliaciones fotográficas en 30x40cm y transformando la percepción sobre ellas. Así, una muestra de sus instantáneas y retratos adquirían un nuevo significado.

El posibilismo del registro digital le había concedido el permiso de volver a su obra para transformar el pretérito con trazos de color que no corregían el instante capturado, sino que le daban una nueva forma, prácticamente hasta diluir el efecto de la emulsión química en el auge de la dimensión pictórica. No es arbitrario que en muchas de sus películas, la acción se detenga brevemente para que alguien tome una foto de grupo (en La caza, en Peppermint frappé, en Bodas de sangre, en Elisa, vida mía, en Ana y los lobos…), pues en esa instantánea concentra los sentidos del relato.

Creo que fue entonces cuando me hice verdaderamente consciente de su estatuto como creador omnívoro. Aunque en apariencia sus cines y personalidades eran muy distintos, llegué a asociarlo en mi mente con la proyección ilustrada de Jean-Luc Godard, que se marchó de este mundo en septiembre, apenas unos meses antes de lo que lo ha hecho Saura. De hecho, la propuesta renovadora del cine español con Los golfos (1959) es contemporánea a la propuesta renovadora del cine francés con Al final de la escapada.

Autorretrato de Carlos Saura. Fotografía intervenida con ceras y pintura acrílica. @fotosaurios

Cuando hablemos de Carlos Saura en el futuro, hablaremos de su cine, por supuesto, pero no debería quedar al margen su creación fotográfica, novelística, gráfica, escénica y musical. "Mi vida transcurre escribiendo textos y guiones para las películas que voy a dirigir, alguna obra de teatro, varias novelas… y escuchando música. Todo ello me sirve de terapia entre película y película", escribió en el catálogo de Fotosaurios de cine. Pero sabemos que en él fue algo más que una terapia. No solo hay un Saura distinto para cada década de su filmografía, sino múltiples Sauras creativos que obedecen a su interés y sus investigaciones en las diversas artes.

Debe haber un motivo para que insistiera entonces en poner en valor su película Io, Don Giovanni (2009), en que le concediera un buen espacio en la parrilla de la programación, porque consideraba que no había sido suficientemente considerada. Su drama basado en el letrista de la ópera de Mozart es acaso el proyecto cinematográfico del que más orgulloso o satisfecho se sentía como creador, o posiblemente el que más disfrutó, pues en él parecía haber aglutinado todos esos intereses. Fue en el amanecer del siglo XXI que tuvo su primera experiencia como director escénico de una ópera, Carmen de Georges Bizet, en la Ópera de Stuttgart, que luego volvería a escenificar, añadiendo y removiendo elementos, en otros escenarios internacionales.

Obra literaria

La retrospectiva en Filmoteca coincidía también con la publicación de su novela Ausencias, la última que escribió, y que presentó en el Doré, y sobre la que creo que se volverá una y otra vez como punto de encuentro de las fascinaciones y arrebatos que pueblan su creatividad. Es una novela extraordinariamente original y fascinante, en la que propone un juego fotográfico en el que una serie de crímenes se relacionan con famosos fotógrafos y cámaras fotográficas, y donde triunfa en esa vocación suya por borrar las fronteras entre realidad y ficción, o hacer que la realidad sea tan elaborada y sofisticada como una gigante fabulación, como de algún modo lo fueron todos los musicales que dirigió a partir de Flamenco, y con los que catapultó su estatuto internacional, adorado y venerado en Estados Unidos, Japón o Argentina.

Carlos Saura, en la exposición 'Fotosaurios de cine'.

Ausencias se suma en su obra literaria a los prodigiosos guiones que escribió en los años setenta —donde el sustrato metafórico y simbólico creó una escuela, un sello, una forma de ver el mundo y el cine, pero que él siempre negó que así fuera: "Eso de los símbolos lo decían los críticos, pero nunca fue muy intención hacer un cine metafórico"—, y también a sus novelas previas, todas de algún modo vinculadas a su cine, Pajarico solitario (1997), ¡Esa luz! (1998) y Elisa, vida mía (2004).

Para el teatro, aparte de su magnífica adaptación al cine, junto a Rafael Azcona, de ¡Ay, Carmela! (1990) de José Sanchis Sinisterra, llevó a las tablas El gran teatro del mundo de Calderón de la Barca (2003 y 2020, en México), y justo después de la retrospectiva en Filmoteca se atrevió con textos cruciales de Gabriel García Márquez (El coronel no tiene quien le escriba, 2018-2021) y Mario Vargas Llosa (La fiesta del chivo, 2019-2021).

Carlos Saura, durante uno de los ciclos sobre su obra cinematográfica.

Saura me comentó que nunca veía sus películas de nuevo una vez terminadas. Que cuando lo había hecho, se arrepentía porque solo veía sus costuras, sus errores. Por eso no se quedó en ninguna de las proyecciones en el Doré. Y por eso quizá hasta las borraba de su memoria. Le costaba hablar de ellas, como si las hubiera enviado al sumidero de la amnesia. Saura era un militante contra la nostalgia.

Nunca vivió en el pasado, aunque a partir de los ochenta podría haber vivido de las rentas de sus conquistas en el cine de los sesenta y setenta —obras mayores de nuestro patrimonio como Los golfos, La caza (1965), Peppermint frappé (1967), Ana y los lobos (1972), La prima Angélica (1973), Mamá cumple cien años (1979), etc.—, su mirada siempre estaba volcada en el presente, rumiando proyectos para el futuro. La película documental Saura(s) resulta absolutamente reveladora en este sentido, pues su director Félix Viscarret se enfrentaba a la imposibilidad de su propósito: la de evocar recuerdos de un hombre, un artista, que ha decidido negar la utilidad de esos recuerdos.

'Autorretrato doble', de Carlos Saura

Como si fuera una ilustración de M. C. Escher, la expresión creativa de Saura se acaba ofreciendo en su conjunto como un endiablado juego de percepciones, una serie de motivos y figuras imposibles que desactivan la realidad inmediata para crear un universo propio, con su lógica interna intransferible. Regresando a sus Fotosaurios de cine, hay algo muy revelador en el contraste meridional de su pieza Autorretrato doble, donde Saura se colocaba en el limbo espacio-temporal que han construido insistentemente las estructuras narrativas, las coreografías dramáticas y los juegos de espejos, luz y color de sus películas, de su poliédrica y fecunda obra creativa. Un impresionante legado al que volveremos una y otra vez. Muchas gracias, maestro.