Durante gran parte del siglo pasado decir cine japonés era poco más que murmurar un rosario de nombres repetidos hasta la saciedad: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu, Nagisa Oshima... a quienes quizá los más atrevidos y esforzados cinéfilos podían añadir los de Teinosuke Kinugasa, Masaki Kobayashi, Kaneto Shindo, Hiroshi Teshigahara o Shohei Imamura, en el mejor de los casos.

Se trata, por supuesto, de un panorama espectacular y exquisito de grandes autores que, a lo largo de varias décadas, revolucionaron la cinematografía nipona y mundial con impresionantes producciones artísticas, fundamentalmente destinadas a los grandes festivales internacionales, que derribaron fronteras y prejuicios, conquistando más que merecidos galardones en Cannes, Venecia, Berlín o San Sebastián, y hasta el mismísimo Óscar de la Academia de Hollywood, mostrando y demostrando la apasionante singularidad del cine y la cultura japoneses al tiempo que su universalidad.

En el extremo diríase que opuesto estaban las simpáticas películas de monstruos gigantes, el género kaiju, que decimos hoy, cuando nos creemos más listos (en realidad, cuando hemos sido colonizados, quizá para bien, por la cultura pop asiática en general y japonesa en particular). Las aventuras de Godzilla, Mothra, Ghidorah y demás criaturas absurdas, debidas sobre todo al genio e ingenio del director Ishiro Honda y al técnico de efectos especiales Eiji Tsuburaya, a cuyo alrededor nació todo un fenómeno de culto, que sigue muy vivo actualmente a través de las coproducciones de Legendary Films y su reificación hollywoodiense de estos y otros personajes del género.

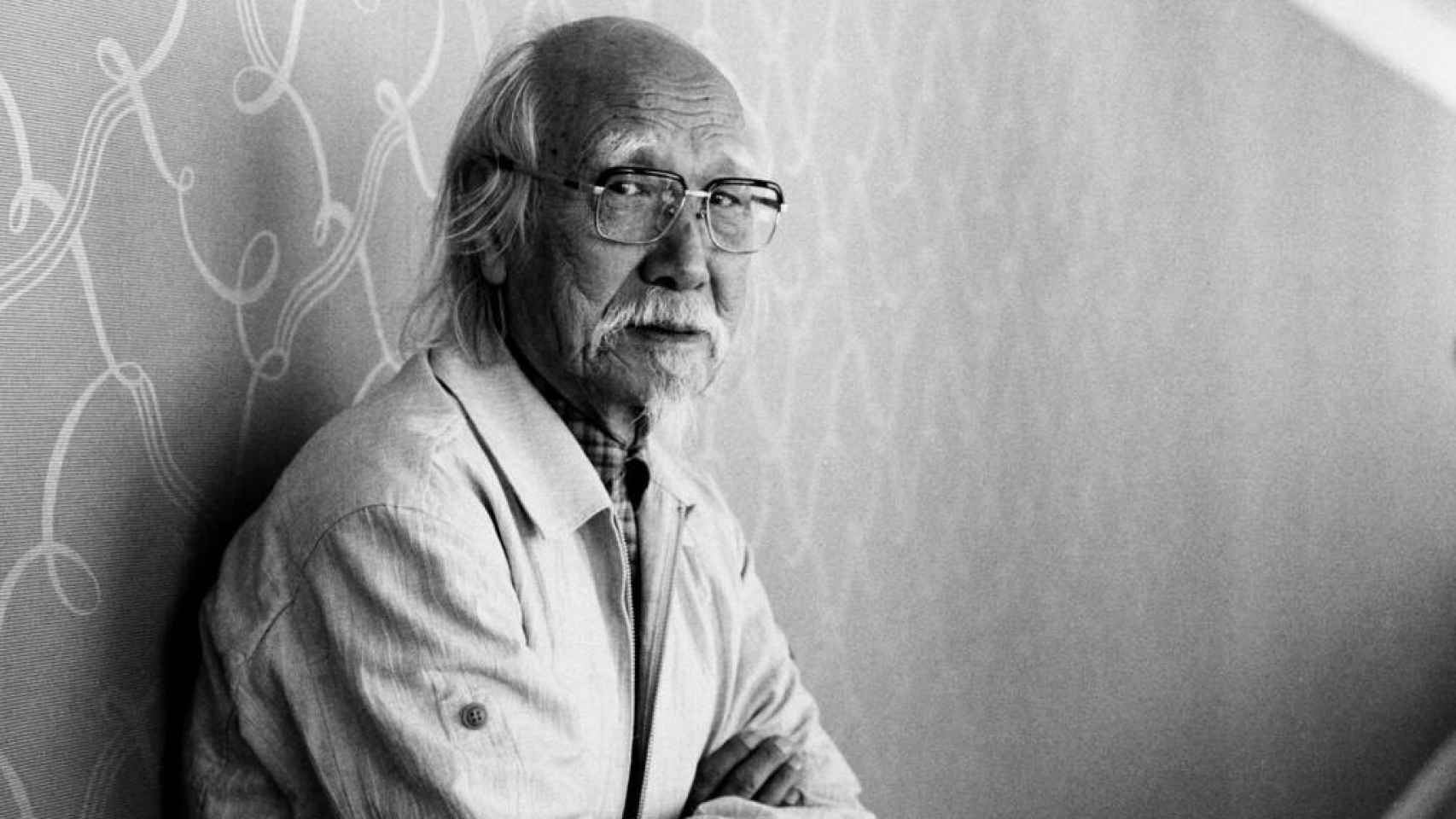

Otro retrato de Suzkuki.

Pero entre ambos mundos existía y existe otro que costó mucho tiempo, esfuerzo y dedicación que fuera descubierto y reivindicado: el del grueso de la producción comercial y popular de las grandes y pequeñas compañías cinematográficas japonesas (Toho, Nikkatsu, Toei, Shochiku, Kadokawa, Shintoho, Daiei…), destinado al consumo interno y también a la exportación para otros países asiáticos (Corea, China, India, etc.), con un amplio abanico de géneros similares a los occidentales en muchos casos, muy distintos en otros, pero en todos siempre con una sensibilidad, estética, filosofía y características propias e intransferibles, que aumentan exponencialmente su atractivo para el público occidental.

El pinku o erotismo más o menos softcore (blando); las películas de yakuza (mafia japonesa); los musicales y melodramas sentimentales; el chanbara (o chambara), es decir: las películas de samurái; el eroguro nonsensu o género erótico-grotesco-absurdo; el kaidan o películas de fantasmas enraizadas en el teatro kabuki; el tokusatsu o cine de superhéroes disfrazados…

[El retorno de los bárbaros: el nuevo cine histórico e histérico nacionalista europeo]

La eclosión de fenómenos como el manga y el anime o poco después el j-horror (terror japonés) a finales del siglo pasado y comienzos del XXI, obligó a que Occidente volviera sus ojos a esa "otra" historia del cine japonés, para descubrir que había influido mucho más de lo que podía parecer en las tendencias más modernas y posmodernas de Hollywood, desde los años setenta hasta la actualidad. Y que sigue haciéndolo.

Gracias también al esfuerzo continuado de especialistas, cinéfagos insaciables como Donald Richie, Paul Duncan, Mark Schilling, Roland Thorne o David Desser, entre otros, a los que es de justicia sumar críticos e historiadores españoles como Roberto Cueto, Antonio Weinrichter, Luis Miranda o, sobre todo, el traductor y experto en cine fantástico nipón Daniel Aguilar, se nos ha ido desvelando paulatinamente este loco y fascinante universo del cine japonés popular, en toda su complejidad y variedad.

Y si hay un cineasta influyente asociado al cine comercial, que cultivó muchos de sus estilos, destacando especialmente con sus personales aportaciones al género yakuza, exponente por excelencia de la creatividad y libertad formal que la Serie B puede otorgar –y quitar– a quienes se ven atrapados en sus redes, ése es Seijun Suzuki (1923-2017), de quien se celebran ahora los cien años de su nacimiento, entre otras cosas con un ciclo de doce de sus películas más representativas, remasterizadas digitalmente, que ofrece la plataforma Filmin desde el pasado 19 de mayo.

'La vida de un hombre tatuado' (1965), el cine yakuza se hace arte.

Un ciclo que sorprenderá a muchos al mostrar de dónde han salido algunas de las imágenes, escenas e ideas más impactantes de cineastas como Quentin Tarantino, Jim Jarmusch, Robert Rodríguez, John Woo, Paul Schrader, Park Chan-wok, David Leitch, Chad Stahelski, Mark Goldblatt, Nicolas Winding Refn o Takashi Miike, entre otros, del cine de autor más arriesgado al más puro género de acción y artes marciales.

Pensemos que, por ejemplo, las escenas finales de su espléndido drama yakuza de época a todo color, Tattooed Life (Irezumi ichidai, 1965), también conocido como La vida de un hombre tatuado, con el protagonista luchando contra un ejército de enemigos en su guarida, poseen un tratamiento esteticista y sofisticado, cambiando casi en cada secuencia de color, de tal manera que vemos a los yakuza a veces solo como negras siluetas, contra fondos monocromos ferozmente rojos, verdes o azules, dotando a las imágenes de una cualidad netamente oriental, entre la sombra chinesca y el grabado en madera ukiyo-e, de atmósfera fantástica y surreal. Imágenes que han sido emuladas por títulos tan diferentes como The Punisher: Vengador (The Punisher. Mark Goldblatt, 1989), Kill Bill (Quentin Tarantino, 2003, 2004) o la saga de John Wick.

El kamikaze yakuza

Durante las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, Seijun Suzuki trabajó principalmente para la productora Nikkatsu, especializándose en terminar a un ritmo endiablado películas de bajo coste y géneros populares, exhibidas como programa B de los estrenos principales del momento.

Tras sus inicios como ayudante para otros cineastas habituales de la casa, en 1956 realizaría su primer film como director, Victory Is Mine (Minato no kanpai: Shori o Waga Te ni), una historia ligera de amor y gánsteres que se engloba dentro del género kayo-eiga, dirigido al público juvenil y basado en éxitos de la música pop de la época. Sería el primero de los 39 títulos que rodaría para Nikkatsu.

Jo Shishido, el actor fetiche de Suzuki, en 'Youth of the Beast' (1963).

Pero será Underworld Beauty (Ankokugai no bijo, 1958), su tercera película y primera firmada como Seijun Suzuki –su verdadero nombre era Seitaro– la que supondrá su debut dentro del cine yakuza, al que su nombre permanecería unido ya para siempre, pese a incursiones tan memorables en muchas otras temáticas como Gate of Flesh (Nikutai no mon, 1964), adaptación de la descarnada novela erótica de Taijiro Tamura, padre de la Nikutai bungaku (literatura de la carne); el violento drama de boxeo Million Dollar Smash-and-Grab (Hyakuman-doru o tatakidase, 1961); The Born Fighter (Kenka erejî, 1966), comedia dramática de carácter autobiográfico; o su espléndida versión del trágico melodrama, basado también en una obra de Taijiro Tamura, Historia de una prostituta (Shunpu den, 1965).

Pese a su éxito y reconocimiento como eficaz realizador comercial, Suzuki se aburría. Las fórmulas repetitivas y fijas del género yakuza encorsetaban una imaginación permanentemente necesitada de jugar con los límites narrativos. El cambio empieza a operarse en Youth of the Beast (Yaju no seishun, 1963), Cosecha roja a la yakuza con su actor fetiche, Jo Shishido –el hombre de los pómulos imposibles–, a la que seguiría The Bastard (Akutaro, 1963), melodrama juvenil de época que deriva en toques oníricos y trágico erotismo.

[El largo adiós de Philip Marlowe: ¿qué pintan los detectives clásicos del 'noir' en el siglo XXI?]

The Bastard sería la primera colaboración con quien devendrá su director artístico habitual, Takeo Kimura, quien desvela a Suzuki el infinito poder del cine como ilusión. Es también el comienzo de sus problemas con Kyusaku Hori, conservador presidente de Nikkatsu, a quien los excesos del realizador molestan, llamándole a una mayor contención y adhesión a los principios de la casa: narración ordenada, sencilla y clara.

La respuesta del siempre rebelde Suzuki es El vagabundo de Tokio (Tokyo nagaremono, 1966), delirio yakuza surrealista, lleno de color, música y violencia estilizada que saca al género de sus rutinas habituales para elevarlo a una categoría comparable a la del mejor spaghetti western o el más desaforado giallo, anteponiendo la experiencia estética y formal a los tópicos argumentales, convirtiendo personajes y situaciones manidas en delirantes set-pieces que, llenas de humor, rozan el absurdo.

'El vagabundo de Tokio', el extraño y surreal universo de Suzuki.

Hori le castiga recortando su presupuesto, obligándolo a rodar su siguiente filme en blanco y negro, desafío al que Suzuki responderá airadamente con la que será su obra maestra absoluta y más influyente: Marcado para matar (Koroshi no rakuin, 1967). Realizada curiosamente el mismo año que A quemarropa (Point Blank. John Boorman, 1967) y El silencio de un hombre (Le samourai. J-P Melville, 1967), como en éstas su director propone y lleva a cabo una salvaje operación de deconstrucción formal del noir que alcanza alturas de verdadero delirio pop, pesadilla surrealista y reflexión metafílmica, evidenciando, pese a surgir de las entrañas de la Serie B más pelona y el más descarado género popular, su proximidad a los Nuevos Cines de la década.

Marcado para matar no solo hace gala de un delirante humor negro, un montaje y puesta en escena modernista, surrealista y autorreflexivo, que la aproxima a los experimentos formales con el cine de género del Godard de Alphaville (1965) y Banda aparte (1964) o a series televisivas tan singulares como las británicas Los vengadores y El prisionero, sino que su trama en torno a un torneo de asesinos profesionales, que compiten matándose entre sí para demostrar quién es el número uno, se ha convertido en recurrente de mangas, novelas, cómics, series y, por supuesto, películas, como es fácil comprobar viendo la saga de John Wick o la reciente Tren bala (2022).

'Marcado para matar' (1967), la deconstrucción del cine 'yakuza'.

Por desgracia, Marcado para matar marcaría también casi de muerte a su director, quien condenado al ostracismo, atrapado y casi arruinado por una demanda interpuesta contra Nikkatsu durante más de una década, se vio reducido a trabajar prácticamente solo para la televisión japonesa.

Afortunadamente, su cine sería recuperado a partir de los años noventa, cuando Tarantino y Jarmusch, tras estrenar este último su propio homenaje al cineasta y al género yakuza: Ghost Dog (1999), pero también directores asiáticos como Takeshi Kitano o Wong Kar-wai, hicieran público elogio de sus películas, muchas de ellas finalmente editadas en DVD y Blu-ray por todo el mundo, incluyendo nuestro país.

'Ghost Dog' (1999), homenaje de Jarmusch al maestro Suzuki.

Precisamente el FICX, Festival internacional de cine de Gijón, le dedicaría una más que merecida retrospectiva y libro, prologado por Daniel Aguilar, el año 2001. El mismo que vería estrenarse la que habría de ser su penúltima obra, Pistol Opera, gozosa reelaboración hipermoderna de Marcado para matar a todo color y con protagonista femenina, a la cual sólo seguiría ya la no menos colorista fantasía musical Princess Raccoon (Operetta tanuki gotten, 2005).

En Gijón tuve entonces la oportunidad de conocerle personalmente, entrevistarle y ver la mayoría de sus filmes, presentados por él mismo. Allí también, con humildad oriental no exenta de la ironía propia del artesano de Serie B que se sabe mucho más que eso, y haciendo eco a las palabras de John Ford, me dijo: "No entiendo a qué viene tanto alboroto. Sólo soy un viejo que hacía películas de yakuzas". Nada más. Y nada menos.

'El baile de los sicarios' (Pistol Opera), el adiós de Suzuki al cine 'yakuza'.