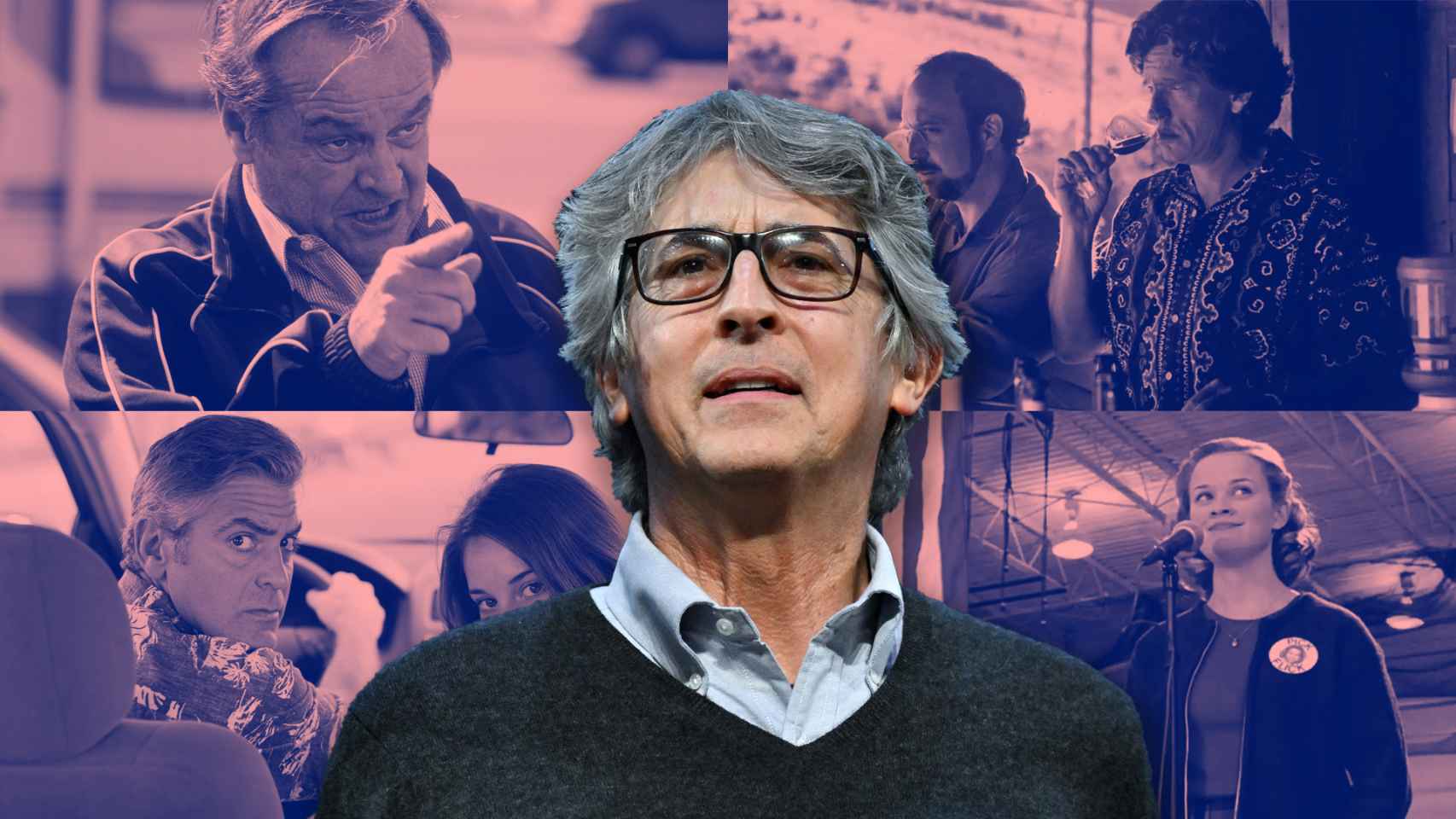

Un modo de destilar el espíritu de la filmografía de Alexander Payne (Nebraska, 1961) pasa por entender su última película, Los que se quedan, a partir de la necesidad de recuperar las formas y el fondo de aquel cine que germinó las cinefilias de su generación, y que ahora sienten su pulsión autobiográfica: James Gray, Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino…

Tras décadas filmando historias contemporáneas que de un modo u otro evocan la sensibilidad del cine americano de los años setenta –el que va de El graduado (1967) a Toro salvaje (1980)–, el autor de Entre copas (2004) ha podido finalmente dar forma a una suerte de facsímil genuino de un cine (un universo) que despareció hace cuarenta años.

Con su debut, Citizen Ruth (1997), reveló su código genético satírico al plantear en clave cómica un irresoluble debate sobre el aborto, y en ella Laura Dern se convertía en el primer rostro de intérpretes de pedigrí indie en someterse a su determinante dirección de actores.

Reese Whiterspoon en 'Election'

Pero fue Election (1999), a mayor gloria de Reese Witherspoon y Matthew Broderick, el filme que realmente abrió el camino del predicamento de Payne para armar complejas tragicomedias tan brillantes en su superficie como relevantes en su profundidad. Tomando como punto de partida el universo de John Hughes, entregó una envenenada sátira sobre la corrupción política en el microcosmos de un instituto. Verdadera película de culto, el cielo parecía su límite.

Paul Giamatti y Thomas Haden Church en 'Entre copas'

Todas sus películas excepto Citizen Ruth, Nebraska (2013) y Los que se quedan parten de textos literarios que son ampliamente readaptados a su visión. A partir de la oscura comedia A propósito de Schmidt (2002), verdadero tour de force de Jack Nicholson en la piel de un viudo amargado, estableció su fijación por las road movies que se ofrecen como vehículos de transformación en el arco emocional de personajes a la deriva, misfits en busca de un lugar en el mundo enfrentados a conflictos generacionales.

Jack Nicholson en 'A propósito de Schmidt'

Entre copas y Nebraska expandían esa estructura para fabular casi desde una aproximación documental tanto por los viñedos californianos siguiendo a dos amigos de personalidad opuesta como en un viaje en coche por su estado natal para poner en escena una conmovedora historia paternofilial. La necesidad de conectar a un nivel profundo con las fisuras de los personajes arroja otra característica esencial del cine de Payne, así como los espacios geográficos por los que estos transitan.

Bruce Dern y Will Forte en 'Nebraska'

Es acaso Los descendientes (2011), filmada en Hawái, la película que mejor compendia su universo, donde los desequilibrios tonales entre drama y comedia generan mayores contrastes y riqueza emocional, a partir de un abogado padre de familia (George Clooney) que descubre la relación adúltera que su mujer mantenía antes de entrar en coma por accidente.

[Las 10 mejores películas internacionales de 2023: de los viejos rockeros al misterio femenino]

George Clooney y Shailene Woodley en 'Los descendientes'

Como es habitual, las criaturas más memorables en las creaciones del cineasta se encuentran en un cruce de caminos existencial, y es a través de la familia y la noción de transmisión generacional, casi siempre sin pretenderlo, que hallan la lucidez o la redención.

En la desastrosa Una vida a lo grande (2017), verdadera rara avis de su filmografía, el cineasta regresó con mayor presupuesto a la sátira social con la fábula de un hombre (Matt Damon) que aspira a una vida mejor. Siete años después, Payne ha vuelto a lo grande.