El 22 de mayo de 1922, mal escondido en un terreno baldío de los suburbios del norte de Chicago, un trabajador encontró el cuerpo desnudo y sin vida de Bobby Franks, de catorce años de edad.

Su padre, Jacob Franks, era un poderoso hombre de negocios. Poco antes de que apareciera el cadáver había recibido una nota que le exigía el pago de 10.000 dólares si quería volver a ver a Bobby con vida. Estaba más que dispuesto a pagarlos, pero no podía imaginar que el crimen se había cometido por motivos que no tenían nada que ver con el dinero.

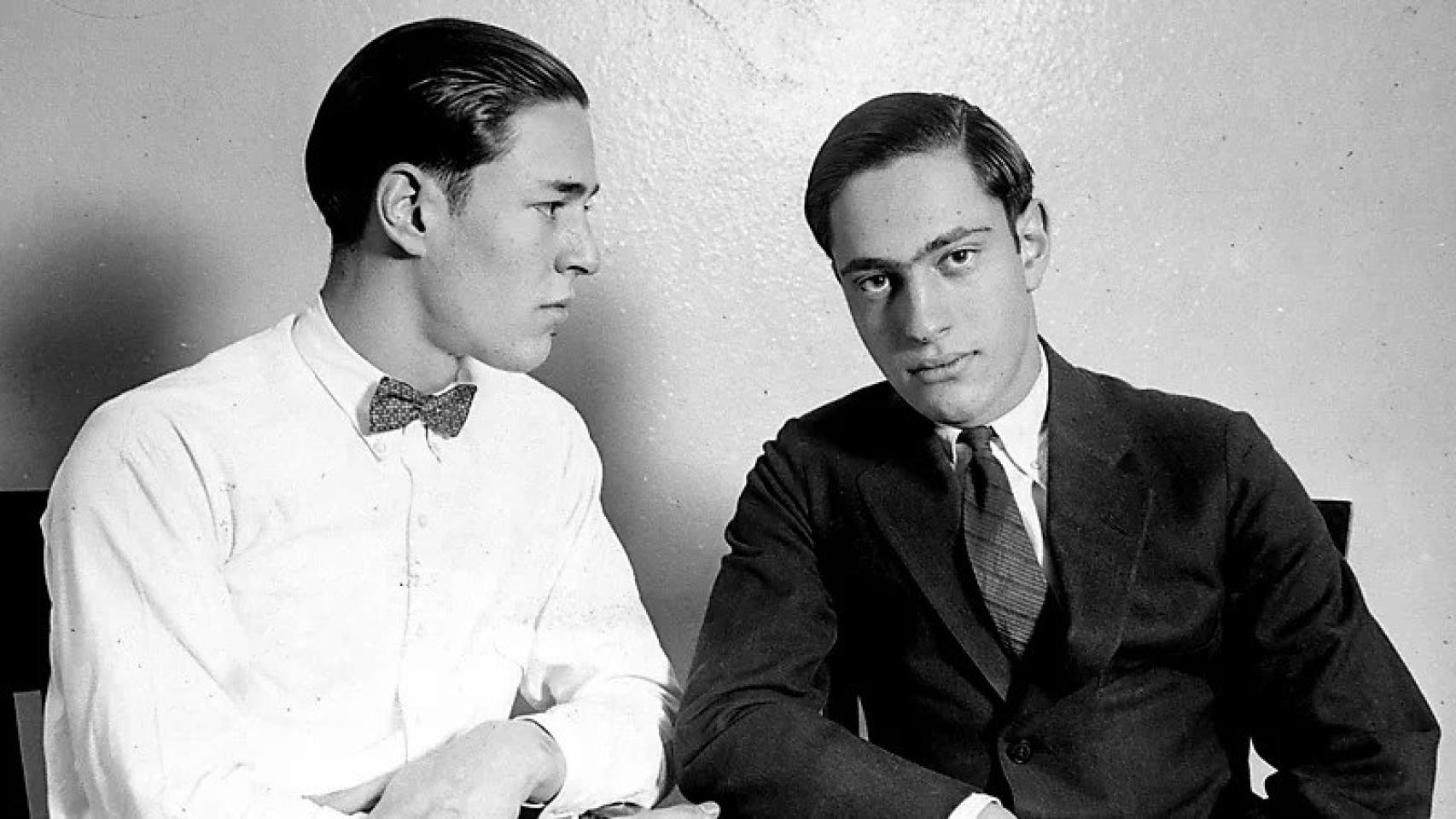

Pocos asesinos más alejados del prototipo del gánster secuestrador, el violador pederasta o el psicópata en serie que los jóvenes Nathan Leopold y Richard Loeb.

Leopold tenía diecinueve años y era el heredero de una de las grandes fortunas de Estados Unidos. Licenciado en filosofía, miembro de la hermandad estudiantil Phi Beta Kappa, cursaba la carrera de derecho con notas excelentes.

Loeb, un año menor, era hijo del exvicepresidente de la Sears-Roebuck y un buen estudiante de la Universidad de Michigan. Eran amigos íntimos y amantes. Juntos, cometieron uno de los asesinatos más célebres de la historia moderna.

Leopold, gran aficionado a Nietzsche y apasionado seguidor de su teoría del superhombre, personalidad sin duda dominante de la pareja, había apostado a que eran capaces de cometer un único crimen que incluyera en sí tres delitos distintos: secuestro, asesinato y extorsión.

Un crimen del que nunca serían acusados, demostrando así su inteligencia superior, por encima de las leyes y la moral de la sociedad convencional. Sólo tenían que encontrar algún niño rico del vecindario.

La víctima designada fue Bobby Franks, quien había jugado varias veces al tenis con sus futuros asesinos, frecuentando ocasionalmente a sus familias. No tuvieron problema en hacerle subir a su coche, el 21 de mayo de 1924. Sentado junto a Loeb al volante y con Leopold detrás suyo, este último le golpeó en la cabeza con un escoplo hasta dejarle sin sentido.

Bobby Franks, en 1924, fue la víctima designada

Después, utilizando una soga y tirando cada uno de ellos de uno de sus extremos, lo estrangularon, compartiendo así a partes iguales su culpa en el crimen. Envolvieron el cuerpo sin vida en una manta y al anochecer lo abandonaron en el interior de un desagüe en un descampado a las afueras.

Estaban convencidos de haber cometido el asesinato perfecto. La víctima había sido elegida al azar, habían encubierto el verdadero motivo —es decir: ninguno salvo demostrar que podían hacerlo— enviando una nota de rescate mecanografiada con una máquina de segunda mano, abandonada después.

El coche era de alquiler. Habían desnudado el cuerpo del infortunado Bobby, borrando su rostro y huellas dactilares con ácido, para retrasar su identificación. Hicieron desaparecer el escoplo, quemando después la soga y la manta manchada de sangre.

Al día siguiente continuaron con sus vidas como si nada, mostrándose horrorizados ante el descubrimiento del cadáver y “colaborando” con las autoridades. Pero aquellos dos supuestos jóvenes superhombres, exponentes de la crème de la crème de la alta sociedad de Chicago, no podían estar más equivocados.

Crimen ferpecto

La realidad era muy distinta a las fantasías adolescentes de Leopold y Loeb. El cuerpo de Bobby apareció mucho antes de lo que habían calculado. Antes incluso de que su familia pudiera siquiera intentar pagar un rescate que nadie hubiera recogido.

[Las claves del Festival de Cannes: una gran edición con escaso acento español]

En la escena del crimen se encontraron unas gafas que llevaron directamente a la policía hasta su dueño: Nathan Leopold. También la máquina de escribir se halló pronto. Resultó ser la misma Underwood de segunda mano con la que Leopold pasaba a limpio sus apuntes de clase.

Al comienzo de los interrogatorios, Leopold afirmó haber pasado toda la tarde del asesinato con Loeb, quien ratificó la coartada. Pero este, la parte más débil, se derrumbó. Las pistas les señalaban claramente y Loeb confesó, incriminando a Leopold.

En realidad, buena parte de las pruebas eran circunstanciales y quizá el plan no hubiera fracasado si Leopold, el admirador de Nietzsche convencido de encarnar el ideal superior de la especie humana, no hubiera dejado caer inadvertidamente unas lentes de prescripción facultativa que condujeron hasta él. Sin duda, Superman estaba en horas bajas.

Una cosa sí era cierta: aquel horrendo crimen, cometido fríamente y sin motivos personales, por dos muchachos adinerados tan sólo para mostrar que podían hacerlo, iba a conmover a la sociedad estadounidense y buena parte del mundo civilizado.

Proceso al mal

El caso Leopold y Loeb tenía ingredientes atípicos en los juicios por asesinato de un Chicago por aquel entonces en plena oleada desatada de sindicatos del crimen y guerra de gánsteres.

Esta vez los asesinos eran dos jóvenes de clase alta, pertenecientes a la mejor sociedad. No habían carecido de nada, no había tragedias en su infancia, estudiaban en las mejores universidades y ambos eran inteligentes y educados. Especialmente Leopold poseía un coeficiente intelectual inusitadamente elevado. Nada olía en sus vidas al hedor de los suburbios o la miseria habituales en casos parecidos.

Loeb (a la derecha) y Leopold durante el juicio

Gran parte de la prensa sensacionalista vio la oportunidad de arremeter contra la amoral forma de vida de ricos y ociosos, que conduce tanto o más que la pobreza al menosprecio de la vida humana. Además, estaban las lecturas del refinado Leopold y hasta lo que se enseñaba en las universidades.

Un editorial del Daily News de Chicago, poco antes de comenzar el juicio, emitió su veredicto sobre aquellos “jóvenes quienes, con Nietzsche, hablan de «vivir peligrosamente», buscando el riesgo y la aventura a toda costa, jóvenes quienes, si son tentados, no rehuyen ni aún el asesinato, sobre todo cuando están saturados de la literatura del satanismo, el sadismo y otras perversidades”. La tradición de culpar al pensamiento de unos por las culpas materiales de otros no es de ayer.

Pero el caso tenía otro “agravante”: Richard Loeb y Nathan Leopold eran amantes. Homosexuales. Durante todo el proceso no se pronunció ni una sola vez este término para referirse a su relación. Sin embargo, su “enfermedad”, como se la calificó en el juicio, fue uno de los pilares de la defensa de Clarence Darrow, uno de los principales abogados opuestos a la pena de muerte de su tiempo.

Darrow elaboró un espléndido discurso en defensa de los acusados, hoy considerado una obra maestra del derecho criminal. Se basaba en dos puntos principales: la locura momentánea y las influencias de Nietzsche sobre la sensible mente de los asesinos, especialmente la de Leopold.

El alegato de “locura momentánea” o “transitoria” se vio reforzado por la supuesta “enfermedad” de los jóvenes, afectados por una folie à deux producto de su perversa relación romántica. En resumen: dado que la homosexualidad era una enfermedad mental, quedaba claro que Leopold y Loeb no estaban sanos psicológicamente.

El crimen del siglo

Darrow no llegó nunca al ridículo extremo de afirmar que la lectura de Nietzsche hubiera conducido al crimen a sus defendidos. Más bien era la obsesión patológica de Leopold por el filósofo alemán la que había deformado sus ideas para hacerlas encajar con su carácter sociopático, justificando su propia amoralidad y curiosidad morbosa por saber “qué se siente” al matar. El abogado aclaró prudentemente que “Nathan Leopold no es el único joven que ha leído a Nietzsche. Quizá sea el único en el cual la influencia se manifestó así.”

Darrow concluyó su defensa con un brillante alegato final contra la pena de muerte, que unido a la naturaleza patológica del crimen, demostrada por la relación homosexual entre los acusados, los salvaría de la ejecución.

Clarence Darrow (en el centro) junto a los protagonistas de su más célebre alegato.

No obstante, el juez recalcó que el relativamente clemente veredicto final se debía, sobre todo, a la falta de antecedentes y extrema juventud de los asesinos. A veces, en cualquier caso, un mal —la aberrante idea de que la homosexualidad es una enfermedad— puede servir para evitar otro —la pena de muerte—.

Dos hombres y dos destinos

Aunque Leopold y Loeb intentaron seguir en contacto tras su encarcelamiento en diferentes prisiones, sus destinos acabarían siendo muy distintos.

Sentenciados ambos a cadena perpetua por asesinato, más 99 años de prisión por secuestro, Richard Loeb, que para algunos había sido cómplice hasta cierto punto abducido por Leopold, fue asesinado en las duchas de la cárcel, en 1936, durante una reyerta con un tal James Day.

Violento preso conocido por sus tendencias homosexuales, Day afirmó en su descargo que Loeb había intentando violarle y él sólo se había defendido. Fue absuelto del cargo de asesinato. Ni Leopold ni la familia de Loeb se tragaron nunca que el sensible y educado Richard hubiera intentado violar a nadie. Más bien al contrario.

Por su parte, Nathan Leopold, el amoral y sádico supremacista nietzscheano, se transformó en preso modelo. Participó voluntariamente en un estudio para la cura de la malaria, dejándose inocular la enfermedad.

La autobiografía de Nathan Leopold, un best-seller con prólogo del creador de Perry Mason

Prosiguió su trabajo científico como ornitólogo, publicando varias obras sobre el tema, y en 1958 vio la luz su autobiografía, Life Plus 99 Years, que se mantuvo en la lista de best-sellers del New York Times durante catorce semanas y contribuyó a conseguirle la libertad bajo palabra.

Tras su salida de prisión, Leopold trabajó como técnico de rayos X en un hospital puertorriqueño, contrajo matrimonio, se graduó en la Universidad de Puerto Rico, donde impartió clases mientras se convertía en investigador de los servicios sociales del Departamento de Salud, llevaba a cabo un estudio médico sobre la lepra para la Escuela de medicina de la Universidad, y participaba como ornitólogo en las actividades de la Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico, publicando una erudita obra sobre los pájaros de la región en 1963.

Nathan Leopold, preso ejemplar, impartiendo clases en la cárcel.

Hasta su fallecimiento en 1971, a los 66 años, a causa de un ataque al corazón, llevó una vida ejemplar, que él mismo consideraba su única forma de compensar lo que había hecho en su juventud.

Eso sí, considerando su caso y el de Robert Stroud, conocido como “El hombre de los pájaros” de Alcatraz, alguien debería investigar la relación entre ornitología y sociopatía criminal.

Leopold & Loeb Superstars

El caso Leopold & Loeb era y sigue siendo un cóctel irresistible. Asesinos jóvenes, guapos y de clase alta, unidos en el amor y el crimen. Una víctima infantil e inocente. Fantasías supremacistas. El asesinato considerado como una de las bellas artes, por encima del bien y del mal.

La influencia de filosofías amorales y “satánicas” sobre la juventud, así como la responsabilidad de intelectuales, artistas y profesores en sus efectos. El entonces candente debate sobre la homosexualidad como enfermedad. El no menos polémico en torno a la pena de muerte y la reinserción social de los presos… Imposible que el cine, la literatura y otras formas de expresión de la cultura de masas no aprovecharan el filón.

En 1956, el escritor y periodista Meyer Levin publicaba su novela Compulsion, versión ficticia pero perfectamente reconocible del caso Leopold & Loeb. Antiguo compañero de clase de Leopold, Levin pidió a este que colaborara en el libro, a lo que aquel se negó. La novela se convirtió en éxito inmediato y tres años después pasó a las pantallas en manos de Richard Fleischer.

En Impulso criminal (1959), unos jóvenes Dean Stockwell y Bradford Dillman encarnan a la perfección sus personajes de Judd Steiner y Arthur A. Strauss, alter egos de Leopold y Loeb respectivamente. Para mejorar o empeorar las cosas, según se mire, la víctima en la película es una muchacha.

Cartel de Impulso criminal (Compulsion, 1959) de Richard Fleischer

Leopold intentó boicotear el filme, como antes el libro, al verse expuesto ante lectores y público como un personaje de ficción, siendo desestimadas sus demandas. El adolescente que soñara ser un übermensch nietzscheano era ahora poco más que una criatura de ficción, sin control alguno sobre su imagen fantasmática proyectada en el teatro de sombras del imaginario colectivo.

Pero ya mucho antes, apenas unos años después del crimen, el autor teatral británico de misterio Patrick Hamilton se había inspirado en el caso para su obra Rope´s End (1929), llevada a la televisión por la BBC en 1939, pero conocida sobre todo gracias a la adaptación cinematográfica realizada por Alfred Hitchcock: La soga (1948).

Famosa por su elaborado artificio de parecer filmada en una sola toma o plano secuencia (en realidad, fueron varios sutilmente encadenados), en La soga dos estudiantes asesinan a un compañero, dando esa misma noche una cena en honor de los padres de la víctima, invitando también a su profesor de filosofía, a quien prácticamente desafían a que descubra el crimen.

'La soga' (1948) de Hitchcock, el caso Leopold & Loeb en un plano secuencia

Aunque no se hace ninguna referencia explícita a la homosexualidad (como tampoco la hay en el filme de Fleischer), el perverso Hitchcock la hace perfectamente visible en la obvia relación sádica de poder que establece entre el refinado, amoral y vagamente afeminado Brandon (quien se corresponde con Leopold), interpretado por John Dall, actor reconocidamente homosexual, y el viril pero débil y masoquista Phillip (versión de Loeb bordada por el no menos gay Farley Granger).

Será el profesor Rupert, encarnado por James Stewart (ignorante de que en el guion original y la mente de Hitchcock es también obviamente homosexual), el encargado de poner las distancias debidas entre filosofar y especular sobre el asesinato perfecto… y cometerlo.

La lista de libros de no-ficción basados en el caso, dentro del popular género del true crime o crimen real, es interminable. A ella hay que sumar también obras teatrales, novelas, episodios de televisión y películas vagamente inspiradas en la siniestra hazaña de Leopold y Loeb.

Pero hubo que esperar hasta 1992 para que un director independiente abiertamente gay, Tom Kalin, realizara una versión que además de ser notablemente fiel a los hechos abordara también sin tapujos la relación homosexual entre los jóvenes asesinos. Swoon centra los motivos del crimen en la idea (manejada ya por algunos de los psicólogos que declararon en el proceso) del pacto de amor, con el cual los dos amantes pretendían reafirmar su relación por encima de la vida y de la muerte.

Swoon (1992), Leopold & Loeb por fin son gays

Hoy, cuando se cumple un siglo del, precisamente, “crimen del siglo”, este no ha perdido un ápice de su fascinación. En un momento donde películas de éxito como Saltburn (2023) retoman la turbia relación entre clasismo, crimen y sexo, donde el tópico y el arquetipo de una clase alta corrupta y amoral que se inclina “por naturaleza” hacia la perversidad y el mal campa a sus anchas, la historia de Leopold & Loeb adquiere carácter de mito fundacional. De leyenda moderna.

[Viggo Mortensen: "No me parece una locura pensar en una nueva guerra civil en Estados Unidos"]

Sus ecos resuenan en Funny Games (1997) de Haneke, en Asesinato… 1-2-3 (2002) de Barbet Schroeder, en los asesinos adolescentes de la saga iniciada por Scream (1996), en la reciente novela de Micah Nemerever These Violent Delights (2020) —sin traducir aún al castellano—, en episodios de populares series como Colombo, Los misterios de Murdoch, Riverdale, Better Call Saul o Mad Men. En cómics de Daniel Clowes y Roberto Aguirre Sacasa…

Pero si algo consagra definitivamente a Leopold & Loeb como los impíos santos patrones gay del crimen por amor al arte (sea al arte de matar o al de amar, siempre por encima del bien y del mal), es que también son protagonistas del musical Thrill Me: The Leopold & Loeb Story, estrenado con éxito por Stephen Dolginoff en la escena Off-Broadway en 2005.

'Thrill Me', cien años después Leopold & Loeb cantan su historia criminal.

Pocas cosas hay más siglo XXI que tener tu propio musical. Aunque todavía ni la Disney lo ha convertido en película ni hemos podido ver su estreno en la Gran Vía madrileña. ¿A qué están esperando?