Habrá quienes lo celebren. Amparándose seguramente en sus ideas políticas de extrema derecha, en su legendaria fama como mujeriego maltratador y sus dudosas relaciones con el mundo del hampa, así como en su violento temperamento, que más de una vez le enfrentó a la prensa, algunos respirarán tranquilos al saber que Alain Delon ha pasado a mejor vida. Pero no nos equivoquemos: lo que celebrarán muchos es la muerte de la belleza masculina.

Una belleza que no pertenecía ya al siglo XXI ni al nuevo milenio. Una belleza de otro tiempo. La de un rostro tan exquisitamente proporcionado y regular, con expresión tan franca e inmaculada al tiempo que inexcusablemente viril, que sólo podía ser y resultar diabólica. Incluso en el Delon de 88 años, enfermo y casi desahuciado desde que sufriera un ataque cerebrovascular en 2019, quedaba aún la huella de aquel joven Delon que se apoderó del cine y del mundo en 1960.

En las arrugas de su rostro patricio, que le permitió todavía interpretar a Julio César en Astérix en los Juegos Olímpicos (2008), estaba impreso el sello de quien medio siglo antes había encarnado literalmente al Ripley de Patricia Highsmith en A pleno sol (1960), con tal apostura, gelidez y perfecta juventud que deberían avergonzar de inmediato a sus pretendidos sucesores. Solo Delon ha sido Ripley. Porque solo alguien tan condenada e insultantemente guapo puede ser tan perfectamente malvado, amoral y adorable al tiempo.

Alain Delon como Julio César en 'Astérix en los juegos olímpicos (2008). Foto: ©Pathe Films/Everett Collection/GTRES

No puede ni debe extrañarnos que Delon arrastrara la fama de hombre seductor y sin escrúpulos que al menos en parte debía ser. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero el superpoder de la belleza masculina raramente viene acompañado por esas cualidades morales que Platón presuponía tontamente sinónimas del mismo: la verdad y el bien.

Lo mejor de la filmografía de Delon nos cuenta lo contrario: el Tancredi de El gatopardo (1963), de Visconti; el Manu de Tres aventureros (1967), de Robert Enrico; el Jeff Costello de El silencio de un hombre (1967), de Melville; el William Wilson de Historias extraordinarias (1968), en el segmento dirigido por Louis Malle; el Dino Barran de Adiós, amigo, de Jean Herman; el Jean-Paul de La piscina (1969), de Jacques Deray; el Roch Siffredi de Borsalino (1970), también de Deray; el Gauche de Sol rojo (1971), de Terence Young; el Jean Laurier, de Scorpio (1973); de Michael Winner; el Tony Arzenta (1973) de Duccio Tessari, o El otro señor Klein (1976) de Joseph Losey.

Todos son personajes muy diferentes entre sí. Alguno quizá heroico, todos más bien trágicos. Pero ninguno precisamente recomendable o virtuoso, más allá, quizá, de esa supuesta e inexistente (a las propias películas me remito) honradez entre ladrones de la que presumen los hampones. Eso sí: todos son guapos.

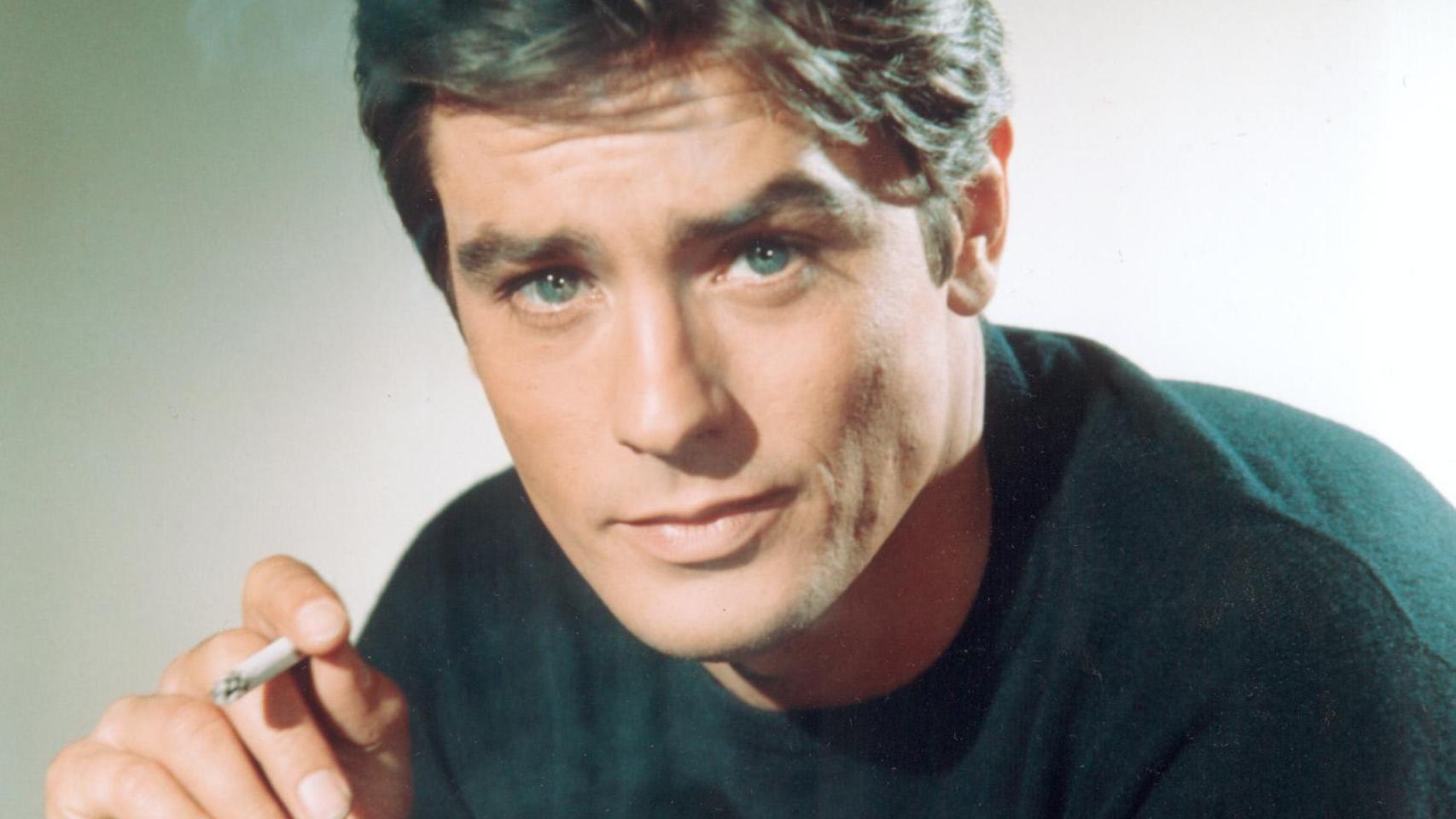

Alain Delon en 'A pleno sol' (1960)

No sólo atractivos, como Belmondo. No solo carismáticos, como Steve McQueen, ni de una belleza almibarada y algo estereotipada como la de Newman o Redford. No. Son guapos como sólo lo era Delon. Todo él ojos azules, frente despejada, facciones regulares y expresión contenida que todo lo contiene en su perfección. Son bellos como el mal que les corroe, les anima y les sostiene. Avatares todos de Dorian Gray, sin retrato que les persiga, inmortalizados, de hecho, por su propio retrato cinematográfico.

Si algún precio paga la belleza de Delon es pecar a veces de ingenuidad en la certeza de su superioridad sobre el común de los mortales. Así acaban pagando peaje sus personajes en Los felinos (1964), de René Clément, o Un intruso en el juego (1978), de Serge Leroy.

Porque la belleza viril de Delon, esos ojos azules que a nadie dejan indiferente, capaces también de expresar, cuando él quería, el romanticismo de una juventud ideal, idealista e idealizada, como en Rocco y sus hermanos (1960), de Visconti, o El último homicidio (1965), de Ralph Nelson, es siempre un regalo con trampa que los dioses ofrecen a cambio de lo más preciado: el alma, el amor verdadero o una vida larga y próspera. Claro que, bien mirado, Alain Delon ha tenido una vida larga y próspera… Quizá por eso tantos se alegran de que haya muerto al fin.

Esperan que con él muera también la belleza masculina sin moral, sin prejuicios y sin excusas del pasado. Muchos habrían querido tildar a Delon de mal actor, como hicieran (injustamente, por cierto) con los ya fallecidos Helmut Berger o John Phillip Law, pero, mala suerte, no pudieron con el hombre que trabajó con Visconti, Antonioni, Melville o Losey. Les queda insistir en que era machista, fascista, mafioso y violento. Pero en realidad, lo que quieren decir, contrariando a Boris Vian, no es sino “que se mueran los guapos”. Por suerte, en el cine, los guapos nunca mueren.