Al asomarse por un pequeño hueco a la antecámara de la tumba de Tutankamón, Howard Carter (1874-1939) quedó "mudo de asombro". La sala rebosaba cientos de objetos de oro, carros, cofres, tronos… Era un descubrimiento impresionante, único, pero también una responsabilidad enorme. De forma casi inmediata, el arqueólogo británico se dio cuenta de que iba a necesitar ayuda y reclutó un all-star de especialistas: dos conservadores con gran experiencia en Egipto, un habilidoso fotógrafo para inmortalizar la posición de todas piezas, dos arquitectos y dibujantes, un traductor que escribiría la gran obra sobre la gramática de los jeroglíficos y un ingeniero que definiría cómo mover las capillas doradas o los ataúdes del faraón niño.

[Especial interactivo | Cien años con Tutankamón]

Uno de los principales legados de Tutankamón es precisamente que sentó las bases científicas de cómo debería ser una excavación arqueológica. "Ha habido hallazgos espectaculares en Egipto, pero ninguno había sido registrado o conservado en la forma que lo estaba haciendo Carter", escribe el egiptólogo Bob Brier en Tutankhamun and the tomb that changed the world (Oxford University Press).

Solo un mes después de empezar un trabajo que les llevaría diez años, Pierre Lacau, el director del Servicio de Antigüedades, celebró el criterio empleado por el británico, con quien no mantenía una buena relación, y su equipo. "Gracias a su método y persistencia, están obteniendo resultados que sobrepasan todo lo que hemos visto con otros arqueólogos".

Carter describiría originalmente el hallazgo y la excavación de la tumba en un triple volumen académico. A lo largo de su vida, el descubridor del faraón niño firmaría otras obras como La tumba de Tutankamón (Destino). La 'tutmanía' estalló como un fenómeno mundial que llevó al arqueólogo a participar en multitud de conferencias, entre ellas, dos en Madrid, en 1924 y 1928, propiciadas por su amistad con el duque de Alba —sobre esta relación indagan una exposición temporal en el Palacio de Liria y un libro, editado por Almuzara, de los egiptólogos Myriam Seco Álvarez y Javier Martínez Babón—.

Howard Carter examinando el tercer ataúd de Tutankamón, el de oro macizo.

Hijo de un artista que se ganaba la vida pintando retratos de la aristocracia inglesa, Howard Carter desembarcó por primera vez en Egipto a finales de 1891. El adolescente empezó copiando con asombrosa pericia las escenas de la vida diaria que adornaban las tumbas de nobles que vivieron en Beni Hassan hacia 2.000 a.C. Al año siguiente, fue enviado a Amarna, donde estaba excavando Flinders Petrie, el fundador de la egiptología moderna, para aprender las rudimentarias técnicas arqueológicas del momento. Su entrenamiento lo completaría entre los frescos y vestigios del templo funerario de la reina Hatshepsut, en Deir el-Bahari, a las órdenes del suizo Édouard Naville.

A los 25, el Howard Carter copista se había convertido en arqueólogo y trabajaba para el Servicio de Antigüedades como inspector jefe del Alto Egipto, que incluía lugares como los templos de Luxor o Karnak y el Valle de los Reyes. Fue un pionero que construyó puertas de hierro a la entrada de las tumbas para evitar el vandalismo —en una ocasión llegó a denunciar a un miembro de una conocida familia de ladrones que dañó la momia de Amenhotep II y se llevó varios objetos de su enterramiento— y las dotó de luz eléctrica para que los turistas pudieran contemplar las pinturas y los jeroglíficos de las paredes.

Los conservadores Arthur Mace y Alfred Lucas restaurando el carro dorado del faraón Tutankamón.

Carter fue trasladado a Saqqara tras una exitosa colaboración en la necrópolis real con Theodore Davis, un abogado y empresario estadounidense fascinado por la civilización faraónica —descubrieron dos tumbas más de monarcas—. En el yacimiento, uno de los más grandes de Egipto, se registró a principios de 1905 —en plena época colonial— un incidente entre unos turistas franceses y unos guardias locales. El británico defendió a sus trabajadores de forma efusiva y fue degradado, dimitiendo poco después. Regresaría a Luxor y sobreviviría vendiendo dibujos y con comisiones del comercio de antigüedades, que entonces era legal.

"Me temo que el Valle de las Tumbas está ahora agotado", dijo Davis en 1909 tras encontrar una tumba inacabada y saqueada que atribuyó al enigmático Tutankamón gracias al hallazgo de una figurita de ushabti con el nombre del faraón niño. Howard Carter, sin embargo, no estaba tan seguro y quería demostrarlo. Un golpe de fortuna —George Edward Stanhope, quinto conde de Carnarvon, se fue a Egipto para recuperarse de un accidente de coche— le brindó un mecenas. Durante sus primeros trabajos conjuntos en Saqqara documentaron tres tumbas con múltiples enterramientos y 64 ataúdes con decoración.

No sería hasta 1914 cuando Carter y Carnarvon obtuvieron la concesión para excavar el Valle de los Reyes, pero el estallido de la Gran Guerra frenó sus planes hasta 1919. Tras varias campañas infructuosas, el momento eureka se produjo al intento definitivo. El 4 de noviembre de 1922 salió a la luz el primer escalón de la entrada de una tumba que sería la del esquivo y oscuro Tutankamón. Fue el despegue de una historia plagada de "cosas maravillosas"... pero también de rincones oscuros.

Sospechas de robo

Durante la década que duró la excavación y limpieza de las cámaras, se registraron momentos de enorme tensión. Los sentimientos nacionalistas y antiextranjeros se multiplicaban en esa época en Egipto, que hasta entonces había estado bajo control francés y británico. Y decisiones como la de lord Carnarvon de firmar un contrato de exclusividad sobre la evolución de los trabajos con el periódico The Times, por un precio de 5.000 libras, enfurecieron todavía más a la prensa y a la población local.

La mayor crisis estalló el 13 de febrero de 1924, el día después de la apertura del sarcófago de Tutankamón. A primera hora de la mañana, Carter recibió una nota del ministro de Obras Públicas egipcio, Morcos Bey Hanna, informando de que no permitía el acceso a la tumba a las esposas de sus "colaboradores". El arqueólogo británico montó en cólera y decidió cerrar el enterramiento y suspender cualquier actividad hasta que llegase a un acuerdo con el gobierno y se mejorasen las condiciones de trabajo. La respuesta desde El Cairo fue hacerse con el control del sitio e impedir la entrada del investigador.

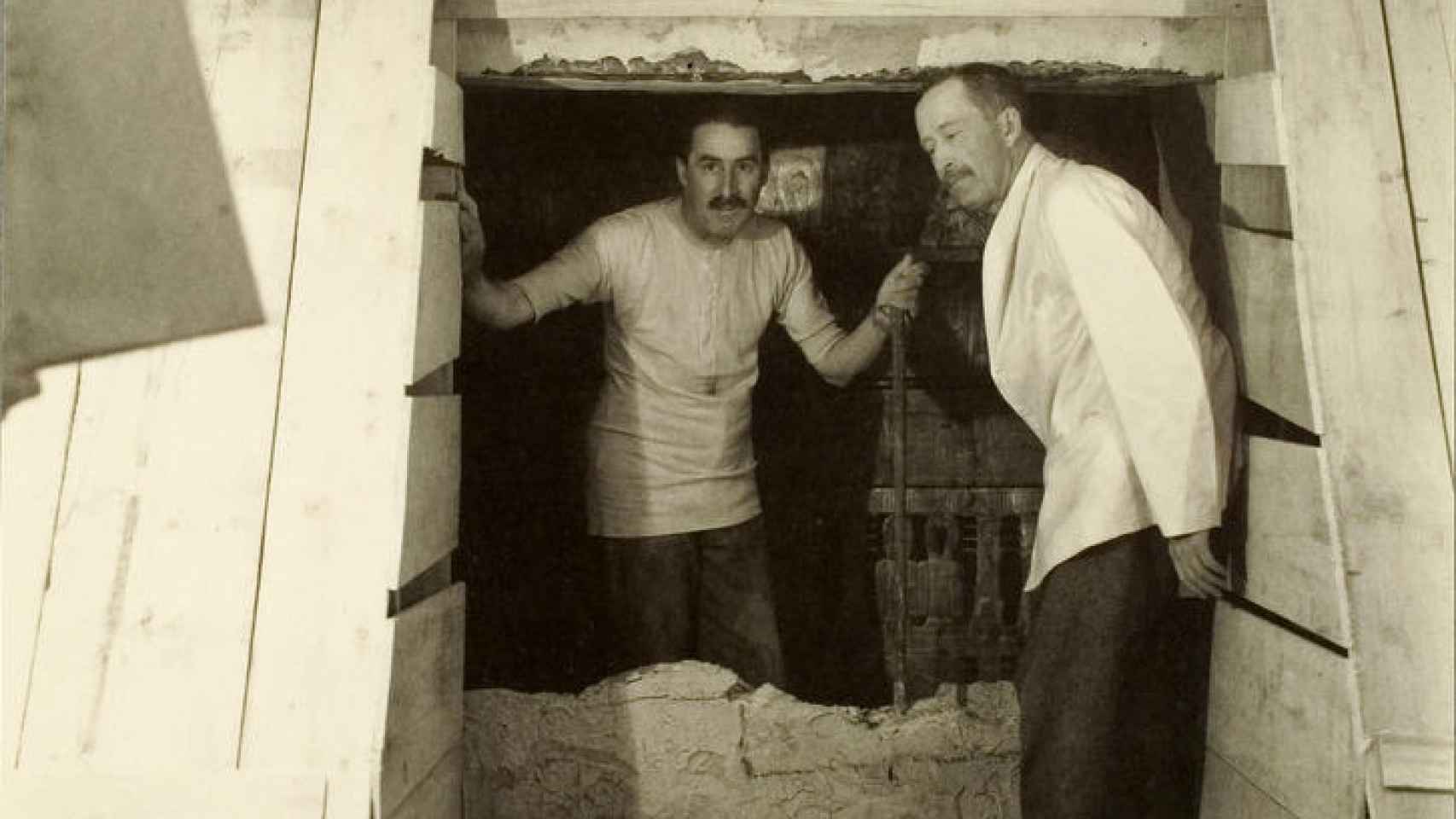

Howard Carter en el interior de la tumba de Tutankamón

A través de un panfleto titulado The Statement, Carter, que no empezaría a abrir los tres ataúdes de Tutankamón hasta el mes de octubre, cuando las cosas se tranquilizaron tras firmar una nueva concesión en nombre de lady Evelyn, la hija de lord Carnarvon, que renunciaba a los derechos de la división de los hallazgos si la tumba ya había sido robada —es decir, todo se quedaba en Egipto—, trató de recabar apoyos para su causa, además de airear su ira contra las autoridades "ladronas". Ninguno de los egiptólogos a los que se acercó el Servicio de Antigüedades para asumir la dirección de las excavaciones aceptó. Sabían que el británico era el único candidato posible.

La tensión escaló hasta el punto de que los egipcios acusaron abiertamente al arqueólogo de robar tesoros del faraón niño. ¿En base a qué pruebas? Una caja con el sello de Fortnum & Manson, los populares grandes almacenes de Londres, descubierta en la KV4 del Valle de los Reyes, que había sido empleada como almacén. En su interior había una hermosa cabeza de madera pintada de Tutankamón que no aparecía mencionada en los listados de Carter.

[Tutankamón, cronología de un mito moderno un siglo después]

Sobre el icónico personaje siempre se ha cernido la creencia de que sacó de Egipto numerosos objetos de la tumba de Tutankamón —algunos están o han estado expuestos en museos como el Metropolitan de Nueva York, el Louvre de París y colecciones privadas—. Cuando se murió, el 2 de marzo de 1939, legó parte de sus posesiones a su sobrina Phyllis, como una pequeña colección de antigüedades egipcias que incluía piezas con el nombre del faraón niño. Bob Brier apunta que este conjunto, repatriado tras la II Guerra Mundial, probablemente perteneció en un principio a lord Carnarvon y el arqueólogo evitó que la mujer del aristócrata lo vendiese para que no acusaran a su difunto marido de hurto.

En su nuevo libro, el egiptólogo incluye una carta inédita del académico Alan Gardiner fechada en 1934 que ha avivado estas sospechas. El miembro del equipo de Howard Carter le confiesa al entonces director del Museo Egipcio de El Cairo que el arqueólogo le entregó un amuleto que procedía de la tumba de Tutankamón. "El tema no es el valor del objeto ni por qué se estaban regalando, el problema es que Carter creía que tenía derecho a hacer con ellos lo que quisiese", sentencia Brier. Ese es otro de los legados más importantes de Tutankamón: el embrión de las leyes que frenaron el tráfico de antigüedades.