Muchos habían oído hablar, como si de una leyenda urbana se tratase, de un relato de apenas cien páginas que narraba el hundimiento del Titanic con todo lujo de detalles... 14 años antes del suceso. Pero aunque pocos lo hayan tenido en sus manos, el libro existe. Se llama Futilidad o El naufragio del Titán y lo escribió Morgan Robertson, escritor y oficial estadounidense de la marina mercante, en 1898. Ahora, en el centenario de la tragedia, llega a nosotros de la mano de la editorial Nórdica. La similitud en el nombre de ambos trasatlánticos es sólo la primera de toda una serie de coincidencias que ponen los pelos de punta: el Titán comparte con su doppelgänger longitud, peso, velocidad y capacidad de pasajeros, y como el buque de la White Star Line, también se hundió en el Atlántico Norte tras chocar con un iceberg y tampoco llevaba suficientes botes salvavidas.

Las dotes premonitorias de Robertson parecen no terminar ahí. En 1914 escribió Más allá del espectro, una novela en la que describía un enfrentamiento bélico entre Japón y Estados Unidos y un ataque sorpresivo de la flota nipona a los efectivos norteamericanos en el Pacífico, algo que muchos han visto como una predicción de la II Guerra Mundial y el ataque a Pearl Harbor.

Al igual que Robertson, Joseph Conrad fue marino antes que escritor y la vida en el mar recorrió toda su obra. Tras la tragedia del Titanic, que despertó un sinfín de reacciones en la prensa sensacionalista, Conrad escribió dos textos analizando las causas técnicas y morales del naufragio, empezando por "la excesiva confianza que la humanidad deposita en sí misma" y la despreocupación demostrada por los armadores, impropia de los "hombres de mar". Ambos escritos se recogen en El Titanic, editado por Gadir en una nueva versión con motivo del centenario de la catástrofe, con una docena de fotografías y un emocionante y exhaustivo prólogo de Fernando Baeta.

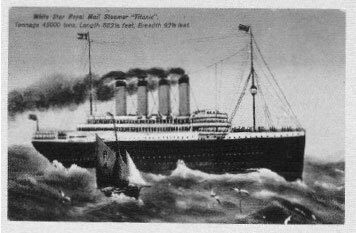

El Titanic en alta mar

A continuación reproducimos sendos fragmentos de El naufragio del Titán, de Morgan Robertson, y de El Titanic, de Joseph Conrad.

Futilidad o El hundimiento del Titán

Capítulo VII

Setenta y cinco toneladas de peso muerto atravesando la niebla a una media de quince metros por segundo chocaron con el iceberg. Si el impacto se hubiera producido sobre una pared perpendicular, la elasticidad y resistencia de las placas y de las cuadernas curvas hubieran soportado el choque sin más daño para los pasajeros que una fuerte sacudida y, para el barco, que el aplastamiento de sus amuras y la muerte de uno de los vigías en la parte inferior. El buque habría retrocedido y, con el mascarón ligeramente hundido, habría terminado el viaje reduciendo la velocidad para ser reparado con dinero del seguro y obtener a la postre grandes beneficios de la consiguiente publicidad sobre su indestructibilidad. Pero una especie de playa en la parte inferior del iceberg, formada posiblemente por un vuelco reciente de este, recibió el impacto del Titán. El barco, con su quilla cortando el hielo como la cuchilla de un trineo y apoyando todo el peso en la sentina, se fue elevando cada vez más sobre la superficie del mar hasta que las hélices de popa quedaron semiexpuestas. Entonces un montículo del iceberg lo golpeó bajo la armura de babor, y el barco, escorándose, perdió el equilibrio y volcó a estribor.

Los pernos que sujetaban las doce calderas y las tres máquinas de triple expansión no estaban diseñados para soportar esa carga en perpendicular y se partieron. A través de un revoltijo de escalerillas, tuercas y mamparos que se extendía de proa a popa, surgieron unas gigantescas masas de hierro y acero que perforaron los costados del barco, incluso allí donde estaba reforzado por sólido y resistente hielo, y llenaron las salas de máquinas y calderas de vapor hirviendo, lo que causó una muerte fulminante y dolorosa a los cien hombres que se encontraban en la sala de máquinas.

En medio del estruendo formado por el vapor al escaparse, del zumbido de las casi tres mil voces humanas que llegaba en forma de gritos y llamadas angustiadas desde el interior, y del aullido del viento a través de cientos de escotillas al ser expulsado por el agua que entraba por los agujeros del costado de estribor, el Titán retrocedió lentamente y se lanzó al mar, donde flotó inclinado sobre un costado, cual monstruo gimiente y moribundo.

Una montaña piramidal de sólido hielo quedó a estribor conforme el buque se elevaba y, sobresaliendo a lo largo de la cubierta superior -o cubierta de botes-, había enganchado uno tras otro todos los pares de pescantes a estribor, doblándolos y arrancándolos, destrozando los botes y desgarrando trincas y aparejos hasta que, mientras el barco se vaciaba, cubrió los restos del naufragio, esparciendo en el hielo de delante y alrededor los últimos y rotos puntales del puente. En esa estructura destrozada con forma de caja, aturdido por la lluvia indiscriminada de objetos en un radio de veinte metros, estaba agachado Rowland, sangrando de un corte en la cabeza y apretando contra su pecho a la pequeña, demasiado asustada para llorar.

Mediante un esfuerzo de voluntad, se levantó y miró a su alrededor. Por lo que pudo distinguir (pues la droga había distorsionado y desenfocado su vista), el barco ya no era más que una mancha en la blanca niebla. Aun así creyó ver hombres trepando y trabajando en los pescantes, y el bote más cercano -el n.° 24- parecía balancearse junto a los aparejos. Entonces la niebla engulló el barco, aunque aún podía determinarse su posición por el ruido del vapor que salía de sus pulmones de hierro. Eso cesó al cabo de un rato, dejando tras de sí los pavorosos aullidos del viento y, cuando estos también se acallaron súbitamente y el silencio subsiguiente fue roto por explosiones sordas y retumbantes -como de compartimentos que reventaran-, Rowland comprendió que el desastre era absoluto, que el invencible Titán, con casi todos sus pasajeros y tripulantes, incapaz de remontar placas y paredes verticales, estaba bajo la superficie del mar.

Sus embotados sentidos habían percibido y registrado mecánicamente las impresiones de los últimos instantes, y no alcanzaba a comprender el horror de todo aquello. Sin embargo, su mente era muy consciente del peligro que podía correr la mujer cuya voz suplicante había oído y reconocido, la mujer de su sueño y madre de la niña que llevaba entre sus brazos. Examinó rápidamente los restos del accidente. No había quedado ni un solo bote intacto. Arrastrándose hasta el borde del agua, gritó pidiendo socorro con todas sus fuerzas a los botes que quizá estuvieran ocultos por la niebla, llamándolos para que vinieran a salvar a la pequeña y buscaran a la mujer que había estado en la cubierta, bajo el puente. Gritó el nombre de la mujer -el que él conocía-, animándola a nadar y a patalear en el agua para flotar entre los restos del naufragio, y a responderle hasta que él la encontrara. Pero no obtuvo respuesta, y cuando su voz se había vuelto ronca de tanto gritar en vano y sus pies se habían entumecido por el hielo derretido, volvió al lugar del accidente, abrumado y vencido por la terrible desolación que había irrumpido hasta tal punto en su vida. La pequeña se echó a llorar y él trató de consolarla.

-Quiero ir con mamá -gimió.

-Calla, cielo, calla -respondió él, cansado y compungido-; yo también, más que nada en este mundo, pero creo que incluso ahora tenemos posibilidades. ¿Tienes frío, pequeña? Vamos dentro, que haré una refugio para nosotros.

Se quitó el abrigo, envolvió con él a la pequeña y, diciéndole que no tuviera miedo, la acomodó en la esquina del puente que reposaba sobre el lado de proa. Al hacerlo se le cayó del bolsillo la botella de whisky. Parecía haber pasado un siglo desde que la encontrara allí, y necesitó un gran esfuerzo mental para recordar su verdadero significado. La levantó para arrojarla a la pendiente helada, pero se detuvo.

«La guardaré», murmuró. «Quizá no sea perjudicial en pequeñas cantidades, y lo necesitaremos en el hielo.» Dejó la botella en una esquina, retiró la cubierta de lona de uno de los botes destrozados y la tendió en el lado expuesto a la intemperie, al final del puente. Luego se arrastró hacia el interior, se puso el abrigo -un capote marinero pensado para alguien más corpulento- y, abrochándolo sobre él y sobre la niña, se recostó en la dura madera. La niña seguía llorando, pero pronto se calmó y se durmió al sentir su calor.

Acurrucado en un rincón, Rowland se abandonó al tormento de sus pensamientos. Dos imágenes se alternaban para torturar su mente; una -a la que su memoria se aferraba como si de un oráculo se tratara-, la de la mujer de su sueño, rogándole que volviera; la otra, la de esa misma mujer, fría y yerta, a varias brazadas de profundidad. Sopesó sus posibilidades. Ella estaba en la escalera del puente, o cerca, y el bote n.° 24, que, casi podía jurarlo, estaba siendo arriado mientras él miraba, habría pasado balanceándose cerca de ella. Ella pudo subirse a él y ser rescatada, a menos que los que habían llegado nadando desde las puertas y escotillas lo hubiesen hundido. En medio de aquellos pensamientos angustiosos, Rowland maldijo a esos náufragos y prefirió imaginarla como la única pasajera del bote, con un guardia de cubierta que la llevaría a lugar seguro.

La potente droga que había tomado todavía le hacía efecto, y eso, junto con el murmullo del mar al romper sobre la playa helada y el eco de los crujidos y chasquidos restallando a su alrededor -la voz del iceberg-, fue venciéndolo hasta que al final se durmió. Despertó al amanecer, con los miembros entumecidos y casi congelados.

Y durante toda la noche, mientras dormía, un bote con el n.° 24 dibujado en la proa, impulsado por robustos marineros y gobernado por oficiales engalanados, se dirigía a la ruta sur, la principal vía del tráfico marítimo en primavera. Y acurrucada en las tillas de popa de aquel bote estaba una mujer suplicante y desconsolada, que lloraba y gritaba a cada tanto por su marido y su hija, incapaz de consolarse, ni siquiera cuando uno de los oficiales le aseguró que la niña estaba a salvo al cuidado de John Rowland, un honrado y valiente marinero que sin duda estaba en otro bote con ella. Naturalmente no le dijo que Rowland les había hecho señales desde el iceberg mientras ella permanecía inconsciente y que, si aún tenía a la pequeña, estaba allí, junto a él... abandonada.

Algunas reflexiones sobre la pérdida del Titanic

Título original: «Some reflections on the loss of the Titanic», aparecido por primera vez en 1912 en la English Review. Posteriormente pasó a formar parte de la segunda parte de su libro Notes on Life and Letters de 1921.

El gimnasio, reservado a los pasajeros de primera clase

[...]

A pesar de que se manejaban con la mayor de las destrezas, las sacudidas que tenían que soportar nuestros viejos balleneros entre los duros témpanos de la Bahía de Baffin eran absolutamente pasmosas, y aún así aguantaron durante años. El Titanic, de creer lo que dicen los últimos informes, sencillamente rozó una placa de hielo que, sospecho, ni era tan enorme ni tan fácil de ver como un iceberg, sino que era la pequeña punta de un témpano, y se hundió; sabe Dios cuán despacio. Y ahí es donde entra en juego la ventaja de esos mamparos, pues el tiempo es un buen amigo y una ayuda; lamentablemente en este caso los compartimentos estanco sirvieron solo para prolongar la agonía de los pasajeros que no pudieron ser salvados. Pero el naufragio, además de la pena y el dolor por la pérdida de tantas vidas, causó una suerte de consternación inesperada ante el hecho de que tal cosa pudiera ocurrir en modo alguno. ¿Por qué pasó?

Se construye un hotel de 45.000 toneladas de magníficas láminas de acero para asegurar una clientela de, pongamos, un par de miles de ricos (porque si hubiera sido solo para el traslado de emigrantes no se habría hecho de tan desmedidas proporciones), pongamos que se decora a estilo faraónico, o Luis XV -lo ignoro-, y que para complacer a ese susodicho puñado de fatuos individuos, con tanto dinero que ya no saben qué hacer con él, y lograr la ovación de dos continentes, se bota al mar con dos mil personas a bordo a una velocidad de veintiún nudos... Una perfecta muestra de la moderna confianza ciega en los materiales y artilugios. Y entonces ocurre esto. Conmoción general. La confianza ciega en los materiales y artilugios había recibido un terrible golpe. Nada digo de la credulidad con la que se acepta cada una de las afirmaciones que especialistas, técnicos y consultores tienen a bien hacer, ya sea en beneficio propio, ya para alcanzar la gloria. Uno se queda estupefacto y herido en lo más profundo de su sensibilidad. Pero, ¿qué otra cosa se podía esperar a tenor de las circunstancias?

Por mi parte, me resultaría mucho más sencillo creer que existe un buque insumergible de 3.000 toneladas que uno de 40.000 toneladas. Es una de esas cosas claras a la razón. No se puede aumentar indefinidamente el grosor de los baos y las planchas. El mero peso de esa monstruosidad es una desventaja añadida. Lo primero que le viene a uno a la cabeza al leer los informes es que si el desafortunado buque hubiera sido un par de cientos de pies [N. del T.: Cien pies son alrededor de 30 metros] más pequeño, probablemente hubiera salido indemne del peligro. Claro, que entonces quizá no hubiera tenido una piscina y un café francés. Estoy hablando, por supuesto, en serio. Soy bien consciente de que los responsables de su breve y fatal existencia nos piden con acento afligido que creamos que si la colisión hubiera sido de proa habría sobrevivido. Lo que, siguiendo un ladino razonamiento, parece significar que toda la culpa recae sobre el oficial de guardia (ahora muerto) por intentar esquivar el obstáculo. En breve, y por deferencia a los intereses comerciales e industriales, contaremos con una nueva náutica. De un tipo nuevo y «progresista»: si algo se cruza en su rumbo, de ninguna manera traten de esquivarlo; embístanlo a toda máquina. Y entonces... Y solo entonces serán, realmente, testigos del triunfo del material, de los artilugios más inteligentes, del completo abanico de trucos de la ingeniería, e investirán de gloria a un auténtico asunto comercial, a un gran grupo de poder y a unos grandes astilleros, precisamente famosos por la insuperable excelencia de sus materiales y trabajadores. ¡Insumergible! ¿No lo ven? Les digo que era insumergible, siempre que se gobierne de acuerdo a la nueva náutica. Todo se resume en eso. Y, sin duda, la Cámara de Comercio, siempre y cuando se sigan los adecuados formalismos, consentirá que se den las instrucciones precisas a los examinadores para patrones y primeros oficiales. ¡Contemplen las estancias en donde tendrán lugar los futuros exámenes! Se presenta ante el encanecido examinador un joven de aspecto modesto: «¿Está usted al día en náutica moderna?». «Eso espero, señor». «Bien, veamos. Está usted por la noche en el puente de carga de un buque de 150.000 toneladas, con circuito de carreras, salón de órgano, etc., etc., el pasaje completo, una tripulación de 1.500 camareros, dos marineros y un grumete, tres botes salvavidas según ordena la regulación de la Cámara de Comercio, y avanza a tres cuartos de potencia, pongamos que a unos cuarenta nudos. Usted percibe súbitamente que de frente y muy de cerca hay algo que parece un gran témpano de hielo. ¿Qué haría?». «Timón al medio». «Muy bien, ¿por qué?». «Para colisionar contra él». «¿Por qué motivo tendría que colisionar contra él?». «Porque nuestros armadores y capitanes nos han enseñado que cuanto más contundente es la colisión menor es el daño, y porque lo exigen los propios materiales».

Y así sucesivamente. La nueva náutica: ante la duda embista limpiamente, sea lo que sea lo que hay frente a usted. Muy sencillo. Si el Titanic se hubiera lanzado al asalto de ese pedazo de hielo (que no era ningún monstruoso iceberg), hubieran aparecido todo un aluvión de párrafos laudatorios que servirían como justificación a los ojos del crédulo público que paga. Pero ¿habría sido así? Pues bien, lo dudo. Soy consciente de que en los años ochenta el vapor Arizona, uno de los «galgos del océano», según la jerga de esos días, colisionó contra un inconfundible iceberg y logró llegar a puerto gracias a su mamparo de colisión. Pero el Arizona, si no recuerdo mal, no llegaba ni a las 5.000 toneladas (luego ni mucho menos a las 45.000), ni navegaba a veinte nudos por hora. No puedo estar completamente seguro debido al tiempo que ha pasado, pero su velocidad de crucero no debió de superar los catorce nudos. Ambas cosas se hicieron por seguridad. Pero incluso si su motor hubiera podido alcanzar los veinte nudos, no hubiera desplazado a esa velocidad tan enorme masa, cuyo ímpetu resulta tan difícil de controlar, ni tendría tan terrible peso por el que es susceptible de dañarse y dañar a otros al más mínimo contacto.

Ejemplo de menú de segunda clase

Las pérdidas humanas, en cifras

Del prólogo de Fernando Baeta a la edición de 2012 de El Titanic, de Joseph Conrad (Gadir)Murieron 1.517 personas y solo se llegaron a recuperar 328 cadáveres. Aunque siempre han existido divergencias en cuanto a las cifras de pasajeros, y hasta en la de muertos y supervivientes, los últimos estudios parecen inclinarse por estas. En cualquier caso, las variaciones serían mínimas en cualquiera de los apartados. Las estadísticas basadas en dichos estudios señalan que se salvaron el 60 por ciento de los pasajeros de primera clase; el 41 de segunda y solo el 24 de tercera. De la tripulación solo se salvó el 22 por ciento. O lo que es igual: que murieron 122 de primera, 165 de segunda, y 544 de tercera y 686 de la tripulación. Lo de «mujeres y niños, primero» tampoco fue del todo cierto, especialmente con los menores que viajaban en la clase más humilde: entre los 29 pequeños que fueron en primera y segunda clase solo perdió la vida una niña, Lorraine Allison, que no se quiso separar de la falda de su madre, mientras que de los 76 que iban en tercera perecieron 23.